最后一头白鱀豚发出哀鸣:永别了人类!

你好呀,人类,这可能是你们第一次听到我讲话,当然,也是最后一次。

我的名字叫白鱀豚,属于淡水鲸类,一直住在长江里面。

或许你从来没有听过我的名字,或许你曾从那本书上见过我,或许大多数的你们对我很陌生,这很正常,因为我和我的小伙伴们数量实在是太稀少啦。

十年前,2006年12月,中外科学家在长江进行了40多天的大规模搜寻后,未发现一头白鱀豚。2007年8月8日,英国《皇家协会生物学快报》期刊据此发表报告,正式公布白鱀豚功能性灭绝。

而就在9年之后,你们终于又发现了我的踪迹。你们欣喜若狂,铺天盖地地报道我的存在,呼吁着一群又一群善良的人们来保护我。

然而美好的时光总是短暂,这一次,可能我们真的要道别了。

01

我们已经在长江中生活了2500万年,历史比人类还要长很多。

2500万年前,我们把家从遥远的太平洋搬到了长江里。

人类在很早以前就发现了我的踪迹,在秦汉时期的辞书《尔雅》里,你们给我取名叫“鱀”。

据说,当时我们的数量超过5000头,广泛分布于长江流域。全长约1700千米的江水中,都有属于我们白鱀豚的身影!

古老的人类曾经错误地把我们归为鱼类。

你一定想不到,我们和你们一样是哺乳动物,繁衍方式也是胎生,也需要不断呼吸新鲜空气——我们甚至和你们一样,也会做梦。

在很久以前,我的梦平和而梦幻,充满了宁静的神圣感。

但不知道从什么时候开始,我只能梦到母亲眼中的悲伤,梦到兄妹们远去的哭泣,梦到反复追赶却无法再触碰到的、被捕杀走的哥哥。

一说到这里,我尚在跳动的心脏就会隐隐作痛,和你们失去至亲好友时的疼痛是同一种。

我知道我的寿命没多久了,还是说些开心的事吧。

两千多年前一个叫郭璞的人在《尔雅注疏》中写了一段文字,我一直很喜欢。

“鱀,䱜属也,体似鲟,尾如鱼。喙小,锐而长,齿罗生,上下相衔,鼻在额上,能作声,少肉多膏,胎生,健啖细鱼,大者长丈余。江中多有之。”

我想,这个人一定很爱我们。因为他的描述精准而优美。

我的身长1.5—2.5米,成熟个体最大体长,雌性2.5米,雄性2.3米;体重100—150千克,最多230千克。吻部狭长,约30厘米,前端略上翘。喷气孔纵长,位于头顶左侧。

我的眼睛非常,在口角后上方。耳孔呈针眼状。背鳍三角形,鳍肢较宽,末端钝圆,尾鳍呈新月形。 白暨豚是食肉动物,口中约有130个尖锐牙齿,为同型齿。成年白鳍豚一般背面呈浅青灰色,腹面呈洁白色,在阳光的照耀下尤其光亮,新生幼体体色略深。

水平伸展的鳍肢和尾鳍上下两面分别与背面和腹面同色,这样的颜色分布恰好与环境颜色相符。

当由水面向下看时,背部的青灰色和江水混为一体很难分辨;当由水底向上看时,白色的腹部和水面反射的强光颜色相近也很难被发现。

这使得我在逃避敌害、接近猎物时,有了天然的隐蔽屏障。

(另一版本:我的身体大致呈流线型,躯干部分为纺锤状。尾鳍分为两叉,扁平宽阔且与水面平行。我的吻突狭长,呈喙状,伸向前方约30公分左右。牙齿为圆锥状,鼻子长在我的头顶。我的前额呈圆形,向前隆起,是发音器官最重要的部分。

成年的我,背面一般呈浅青灰色,腹面呈洁白色。与江水相近的颜色,能够让我在长江中更好地隐蔽自己。)

大概是因为令人喜爱的身形与温顺的性格,我们一直以来都是美丽善良的象征,人类称我们为“长江女神”。

清朝蒲松龄的《聊斋志异》中,有一段慕生与白秋练相爱的故事,白秋练就是由白鱼精所变成的女子,白秋练就是我的化身呢!

你们还把我的故事拍成了电视剧,没错,那个白衣服的女演员演的就是我哦。

(另一版本:《聊斋志异》有一段慕生与白秋练相爱的故事,白秋练就是白鱼精变成的女子,白秋练就是我的化身!)

当时我们与人类,的确共度过一段和谐相处的静好时光。

可是噩梦在100年前开始了。

02

1914年,美国人霍依(Charles M. Hoy)在中国的洞庭湖地区收集到了一个白鱀豚标本,将其带回美国后,时任美国史密斯研究院学者的米勒对其从形态学、解剖学,以及其骨骼、牙齿位置等进行研究。

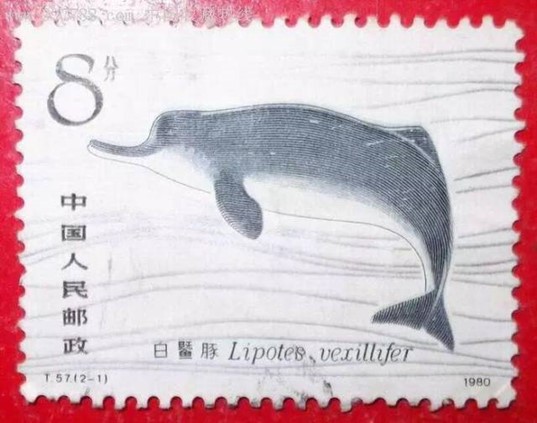

后来米勒在论文《来自中国的一个淡水豚新种》中确认白鳍豚为一种独特的新物种,并定下了拉丁语学名“Lipotes vexillifer”和英文名“Chinese river dolphin”(直译为“中国江豚”)。

白鱀豚正式成为一种国际承认的新物种。

从那以后,我们就被一些邪恶的人类盯上了。

二十世纪50年代时,长江中尚可见到我们的较大群体,但此后白鳍豚的数量却急剧下降,在沿江湖泊和支流中消失,长江中的个体己不足100只,仅残存在长江中游的枝城到南京一段。

1980年代初,我们的族群还有有400多头,1986年减至300多头,1990年调查时有200多头,至1993年为130多头,到1995年不足100头。

1980年1月,湖北省嘉鱼县渔民在靠近洞庭湖口的长江边捕获世界上第一头活体雄性白鳍豚,其随即被送往位于湖北武汉的中国科学院水生生物研究所人工饲养。

2002年7月14日,这头白鳍豚死去。

1986年,捕捉到一头雌性幼豚,两年半后,这头雌豚死于肺炎。

1995年,在湖北石首江段捕到一头性成熟的雌性白鳍豚,将它放养在石首天鹅洲长江故道白鳍豚自然保护区内。

1996年夏天长江大洪水,这头白鳍豚因触网而死。

2006年,在白鳍豚的栖息地长江对淡水豚类进行的一次考察最终无功而返。

2006年,在中国进行的彻底调查未发现一条白鳍豚的踪影,科学家怀疑这一珍稀的物种是否已经在地球上消失。

2007年8月8日,一次重新评估中,白鳍豚被贴上了功能性灭绝标签。

其后,曾多次有目击者声称看到我们,然而这些目击记录都没有得到确证。

在整个过程中,人类是最可怕的凶手。

尽管我们的逐渐灭绝也有“自身繁殖能力较差”和“遗传多样性很低”等原因,但最大的威胁还是来自老朋友人类。

是人类一步步毁了我们的家。

今天的长江流域居住着3亿多人,相当于全世界总人口的5%。这片土地养活人类尚且不堪重负,更别提其他物种。

人类的江畔活动给我们的生活带来了巨大的困扰。

人类围湖造田,减少了湖泊面积;修坝阻隔了鱼类江湖间洄游;长江水污染的加剧导致我们的食物严重不足,免疫和生殖系统也受到了伤害。

我永远忘不了姐姐带着我外出觅食的那些天,我们终日游荡,但是除了长江里难闻的人造垃圾外,一无所获。

比环境变化更恐怖的是人类的直接伤害。20世纪人们所收集到的白鱀豚标本中,92%来自人为缘故所造成的死亡。

渔民肆无忌惮的捕捞让我们遭受了巨大的伤害。我们的身躯比较大,一旦进入渔网,便再没逃生的可能。

迷魂阵、电打鱼、滚钩、鱼雷,人类使用了各种各样极尽痛苦的方式折磨着我们,我们的鲜血让长江水变得浑浊。

也不只是捕捞,人类过度繁忙的水上运输,也把我们白鱀豚一头一头拉进死亡的漩涡。

船只日夜不休的汽笛鸣声带来可怕的噪音污染。

我的许多同胞曾欣喜地以为那些声音是亲朋好友的呼唤,循声游去,然后被残忍地卷入轮船的螺旋桨中生生绞碎,葬身于此。

他们欢欣而去,不再归来。

我这么讲述你们可能觉得无动于衷,那就让我把伤口撕开,跟你们细数几个同伴的消失吧。

1974年春节前夕,人类的航运部门爆破清理航道。一根雷管下去,两对白鱀豚丧生。

每每提到这个故事,我的母亲总会开始流泪。因为在两个雌豚的肚子里,各孕育着一个胎儿。

1984年,我们一家人常年游走在长江湖北嘉鱼江段。后来不止一次听妈妈哀伤地悔恨,真不应该为了伙食就搬离熟悉的流域,因为爸爸就是那时被人类电死的。

爸爸身长1.5米,在水中游动时姿态特别迷人,我最爱和爸爸一起四处游荡。但是从那天开始,爸爸再也无法继续与我们同行。

1987年,我的姐姐在长江上死去了。她是被滚钩活活钩死的,浑身上下有103处大大小小深深浅浅的伤口。

我一直拒绝回忆这段往事,因为我根本不敢想象姐姐死之前经历了什么。

我也终于明白,为什么妈妈的眼睛里总是盛满哀伤,她经历了太多死亡和离别。

1990年3月,我的一位朋友失踪几天后在长江下游靖江段罗家桥被发现。

那时她已经沉沉睡去,带着紧紧钩入皮肉的36枚滚钩。至此,我觉得我已经脱离哀伤,走向了一种对于死亡木然。

到今天,我再没有任何同伴。

江水中再无熟悉的鸣叫,我独自游在寂静空旷的水域里,孤独且恐惧。

我不敢靠近岸边,因为那里有同胞鲜血的味道,也许马上也会有我的鲜血。

我已经死去了百分之九十九,仅剩一点灵魂还在长江水里游荡。

长江水不再是我幸福平静的家园,我的鸣叫不再得到同胞的回应。原谅我无法对这个世界报之以歌。

人类赐予我穷途末路,而我曾是长江的主人。

03

当你们开始意识到失去,挽留就显得苍白无力。

1978年,中国科学院建立了淡水海豚研究中心,第一次开始对我的研究。1992年,我成为中国第四届大学生运动会的吉祥物。

那时的我,多么希望自己的未来也能像年轻的人类一样,充满希望,无限生机。

然而事实呢?我的亲人和朋友接连死去。

说一个你们人类都熟悉的小伙伴吧,就是你们喊它“江江”的那只白鱀豚。

印象中是1981年,我和好朋友“江江”一起出去玩。

那天江水的温度格外舒服。我快活地游在他前面,一回头,就惊悚地看到江江被一个巨大的滚钩死死卡着往水面上拽。

我在一旁拼命嘶吼,却无能为力,那一刻,我痛恨自己的软弱。

据说,重伤的他没有立即死亡,而是被紧急运输到一个水产研究所的养殖试验场进行人工饲养。1982年4月16日,挣扎了129天的江江因重伤不治死去。

说实话,如果结局注定是死亡,我真的残忍地希望他当时就死去。你们根本没法想象江江被带走时看向我的眼神多么痛苦绝望,而我只能看着他的挣扎无能为力。

我无法想象那苟延残喘的129天里,带着浑身的伤痛,远离一切亲人好友,江江是怎样坚持地活着。

淇淇可能是我众多好友中比较幸运的。

1980年1月11日,她被人类带走进行人工饲养,享受着国宝级的待遇。

当时任中科院院长的方毅指示,尽最大努力养好淇淇,就连邓小平也亲自为她批了10万元的研究经费。

我不知道淇淇喜不喜欢这种至尊的待遇,反正我是不会羡慕的。离开熟悉的生活环境,拘束在小小的天地里,没有同伴,独自生活。

直到2002年,淇淇也走了。现在的她,已经变成了一尊不会说话的标本,被摆在白鱀豚标本馆,寂静孤单,永世不能再回到长江。

我不想让我的最后告别显得像是控诉,因为控诉人类已经毫无意义。我只能尽我最大的努力警醒世人,不要让这个世界变得寂静一片。

然而现在,我已经完成了我全部的求救和抗争,把眼泪与鲜血都融进江水里,准备放弃了。万古奔腾的长江是我的家,我的灵魂将永居于此。

是你们人类让我失去了家乡,失去了亲人,最后也将失去了自我。

再见,人类。