datoumao 写了: 2023年 3月 19日 11:39

属实,这种门槛低的东西顶多拿来自娱自乐

他确实是自娱自乐的,以前写完就当废纸卖了,所谓文字重量轻,废纸论斤卖。后来读给工友听,第二天引火烧饭。再后来是电脑写作,开始为人所知。有了诗友,进了作协。去年有人把他的诗转到微博上,竟然上了热搜,这才走红。他的诗绝对是被群众捧红的,他自己在采访里也提到这个,我贴在下面。他自己很清醒,自称爱好者而已,离真正的诗人差距很远;不过他愿意多分享一点老百姓的生活状态,多传递一点善意。尤其他说送外卖后接触到不同阶层的人,说得很棒,我也抄一下,呵呵:

https://www.yicai.com/news/101677276.html

外卖诗人

送外卖让王计兵接触到更多人,进入平时不去或者不能去的地方,还有开店时没工夫看的云卷云舒,都让他更容易被触动了。

一天夜里,他看到一个骑手在艰难推着可能没电的电动车,“他俯身推车的姿势/多像一棵倔强的树/在风中不屈的样子/瘪了的轮胎和脖颈的热气/让他看上去/也像一份超时的订单”。等待取餐的时候,一个外卖员竟然站着就睡了,从旁走过时,还能听见他在微微打呼。冬天的深夜,街头空无一人,卖烤红薯的男人冻得不停跺脚,却不肯收摊,只因还有几个红薯没卖完……“把老百姓的生活状态展现给大家看一下,希望能让大家相互变得善良一点,哪怕一点点,哪怕影响了一个人,总之是一件好事情。”

他还遇到过生命威胁。送一份外卖到一位男子家里,对方喝得醉醺醺,拿起订单一看,原来是前女友点的外卖,留的还是他的地址,顿时勃然大怒,这个身高一米九的家伙一下拽住一米六出头的王计兵的衣领,猛地把他从前门拽到后墙,幸好当时房间里还有个人,全力把男子拉住,否则后果不堪设想。

昆山疫情最严重的时期,各种无理的事情很多。明明小区处于封闭状态,有人非得让王计兵把外卖送到家门口,电话里听起来是年轻小伙子的顾客,态度非常恶劣,对他大声咒骂。王计兵耐心地把订餐放到小区门口外卖架上,拍了图片传给他,又给他发了很多文字解释,小伙子还是转头就去平台投诉。

让王计兵“一举成名”的《赶时间的人》,也是在类似情景下诞生的。顾客住在老旧小区的6楼,没有电梯。第一次他留错楼号,第二次又填错单元号,等到他第三次修改好地址,王计兵终于把外卖送到后,对方非但毫无歉意,竟然开门就骂他“笨”“蠢”,“一个送外卖的,地址找不到!”王计兵很委屈,也只能忍受,怕对方再次投诉,他会被罚50元。“可是任何人,你不给他地址,让他往哪里找?”

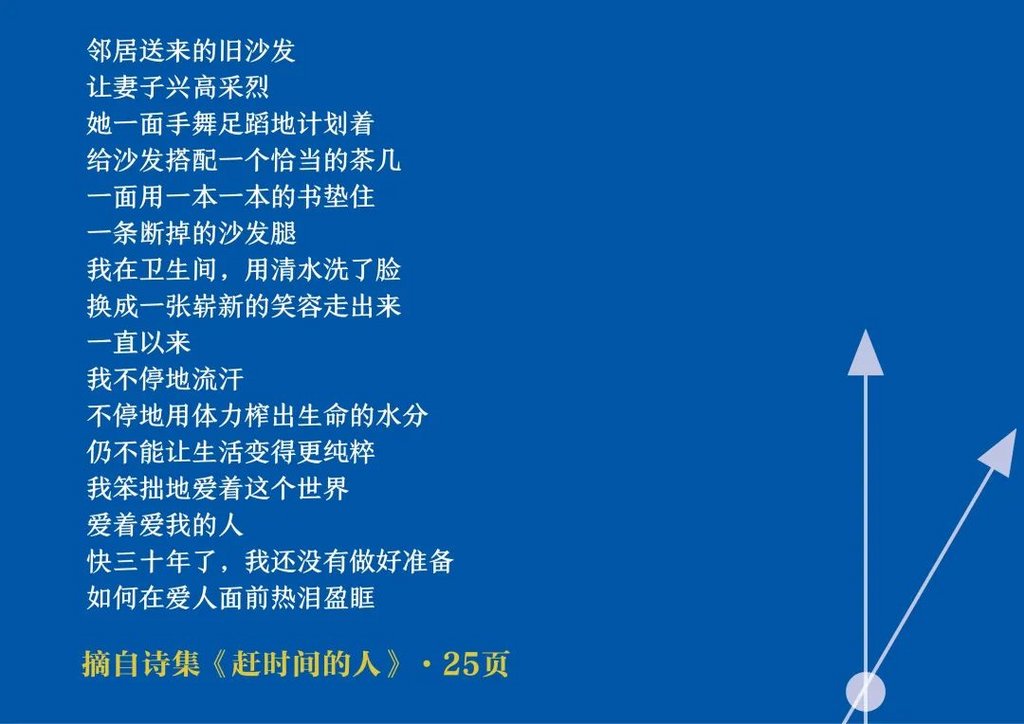

因为那份订单,后面两单都超时了,每单最少被平台罚80%。那天回去后,王计兵写下《赶时间的人》:“从空气里赶出风/从风里赶出刀子/从骨头里赶出火/从火里赶出水/赶时间的人没有四季/只有一站和下一站/世界是一个地名/王庄村也是/每天我都能遇到/一个个飞奔的外卖员/用双脚捶击大地/在这人间不断地淬火”。

“感觉生活就是波浪性质的,一直是在低处,有时候好像微微地起一点波浪,然后迅速又降下来,反反复复,日子这样总是反反复复。”说起过去的大半生,王计兵面色平静,“反正老百姓差不多都是这样。”

“不敢往回看,都是泪,”郭依云的总结更直接,“我都不知道怎么熬……”说着说着,快言快语的她突然哽咽,“人吧,人家是过日子,我都不是,我是熬。”这时,有人进来买香烟,她快速把眼泪憋了回去,赶紧迎上去热情地问“要什么?我给你拿”,好像什么都没发生过。

送外卖后改变对富人看法

第一财经:你在诗集自序里说,送外卖之后,诗歌的风格和视角都发生了很大的转变。为什么?

王计兵:以前写作风格差不多都是局限在一个小圈子里面,比如写亲人、个人生活。送外卖之后,你会发现你认为是苦难的东西,有很多人和你在共同承受,你也不是世界上唯一辛苦的人,许多人比你活得还差。这时,写诗视角自然会改变,会关注到比你承受重量更多的人。

送外卖也让我接触的人层次变了,有很多,就是咱们日常中说的高端人,他们也点外卖,你会去很多以前不去的地方,比如高端一点的酒店、高档小区、别墅。以前很多人都感觉,有钱人为富不仁。实际大部分富人不是想象的那样,是能力比你强,没有必要把这种能力的差别转化为仇恨,这种生活态度是不正确的。

我曾经给一个别墅区的人送过4杯奶茶。领餐的时候店员没盖好盖子,路上有一段新修的石子路很颠,送到后一打开餐箱才发现,4杯奶茶全洒了,剩下的加在一起都没有一杯。没办法,我就在那里等。客户很年轻,30多岁,下来后我就对她说,要么我赔钱,要么我回去重新买一份。结果她说算了,你点击完成就行了。我把订单点击完成后,又说要赔她钱。她还是不肯,说:“你就走吧,这件事情不要你处理了,你们挺辛苦的。这些钱对我们来说不算什么,有可能就是你一天的收入。”

这件事非常触动我,会反思自己以前的很多想法。打个比方说,村庄路上有一小段路坏了,村里有个非常有钱的人花钱买水泥把这段路修起来,以前我会觉得理所当然——他那么有钱,做这点小事不算什么。现在明白了,其实不是这样的,他不是应该做这一点小事,而是他有一种善意,才会去做这件事情。

往往和你斤斤计较的人,不是说这个人品质怎么样,而是他们生活也很窘迫,因为生活的确不容易,才会和你计较一些小事情。

“焚书”对我父亲影响更大

第一财经:年轻的时候,从事文学创作被父亲阻止,他还把20万字的小说手稿烧了。这个事现在你怎么看?

王计兵:年轻的时候,有一段时间我非常痴迷写作,陷入一种狂热,况且做事情很浮躁。听我大哥说,打麦场上好多人在收庄稼,我在上面又翻跟头又练武,这个事我倒是不记得了,现在想起来,那时我精神上多多少少是有点问题的。

2017年,有一次回家探望父母的时候,正在和父母聊天,接到徐州市作家协会打来的电话,被父亲听到。我说我又开始写作了,父亲沉默了好久,然后说,我耽搁了你这么多年。我一下不知道说什么,内心像被重拳打了一下。我这才知道,那件事对父亲的影响其实比我大。

第一财经:上世纪80年代的时候有一股诗歌热,但是现在“专业”诗人写的诗引不起太大关注,相反,读者喜欢余秀华、陈年喜这样来自底层的人写的诗,《赶时间的人》在微博上火了之后,很多出版社也主动找上门来,想和你签约。你觉得为什么读者的阅读心态发生了变化?

王计兵:这个现象我也考虑过。我们年轻的时候,几乎人手一册汪国真的诗。时代发展到今天,文化多元,传播途径快捷,年轻人生活节奏快,一步一步冲击下来,逐渐把那些事物冲击到边缘化。读者喜欢看底层作者写的诗歌,并不是说写得多出彩,就拿我来说,实事求是地说,和真正一线诗人比较,还有非常大的差距。他们之所以喜欢我们写的作品,不是喜欢苦难,而是内心善良的表现,因为你在他们的心目中是一个弱者,他们是出于一种关心——甚至说是怜悯也好——去看,就会形成一种文化反差,所以我们的诗才会被他们注意到。

第一财经:写作对你来说意味着什么?像余华、莫言那一代作家一样,通过写作改变命运,还是更务实,多卖点诗集让自己生活更好?

王计兵:这些要实现当然是更好,既然你有这花朵,谁不想开得大一点艳一点?但是,诗歌,不仅是诗歌,而是文学、文字,在我心目中的地位远远超过了这种期待,或者说梦想也罢。我最初创作,确实是有过文学梦在心里,后来种种变故,慢慢把这种火苗压下去了,渐渐变成写更短小的诗。文学在我心目中,就像另外一种无形的人,我会不自觉地有想和“他”说话的感觉。“他”是一个支撑我的人,在生活最艰难的时候,是唯一能带给我内心快乐的。最准确地说,诗歌就像我生命空地里的一场大雪,如果这场雪不落下来,我的现实生命没有任何改变,但是这场雪落下来了,我变得更加精彩。

生而卑微,我只是不想白白浪费生命,所以爱着另一个自己。