这个姐姐是谁?

我也记得德令哈有监狱是吧?

版主: kazaawang, wh

多谢指点出处。可还是不明白“姐姐”是指什么。

行观曰 写了: 2023年 8月 28日 18:47 一定要提德令哈吗?果然是在德令哈写的这首诗吗?

还是纯粹为了逼格?

查海生:弟弟,明天我去“石家庄”

的话,是不是逼格就 low 了?

哪位知道海子生平/旅历的出来说说事实?

为啥叫“海子”,而不是本人真名呢,也是为了提高逼格吗?

他真有“姐姐”吗?还是又是为了诗的逼格?

德令哈市- 维基百科,自由的百科全书

德令哈市位于中国青海省北部,是海西蒙古族藏族自治州州府所在地,是全州政治、教育、科技、文化中心

行观曰 写了: 2023年 8月 28日 18:47 一定要提德令哈吗?果然是在德令哈写的这首诗吗?

还是纯粹为了逼格?

查海生:弟弟,明天我去“石家庄”

的话,是不是逼格就 low 了?

哪位知道海子生平/旅历的出来说说事实?

为啥叫“海子”,而不是本人真名呢,也是为了提高逼格吗?

他真有“姐姐”吗?还是又是为了诗的逼格?

德令哈市- 维基百科,自由的百科全书

德令哈市位于中国青海省北部,是海西蒙古族藏族自治州州府所在地,是全州政治、教育、科技、文化中心

查了一下,穆旦(查良铮)是金庸(查良镛)的远房堂兄,同属良字辈。百度说海宁查氏源出姬姓:

“维民所止”是传说,和吕四娘砍了雍正的头一样,只是传说。wh. 写了: 2023年 8月 30日 02:36 查了一下,穆旦(查良铮)是金庸(查良镛)的远房堂兄,同属良字辈。百度说海宁查氏源出姬姓:

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7% ... F/10502294

海宁查氏,源出姬姓,为周公长子伯禽之后姬延之后。元朝至正十七年(1357年),查瑜因避兵乱从徽州婺源迁居海宁袁花。查家名人大家辈出,人们最熟悉的有:金庸、穆旦、查慎行等。

……自第三世,分南、北、小等三支,明清以来为“文宦之家”。明代查约、查秉彝、查继佐,清代查慎行、查嗣僳、查升、查揆等著名文人学者,及近现代著名人士查人伟、查猛济、查济民、查良钊、查良鉴、查良铮(穆旦)、查良镛(金庸)等均为其族人。

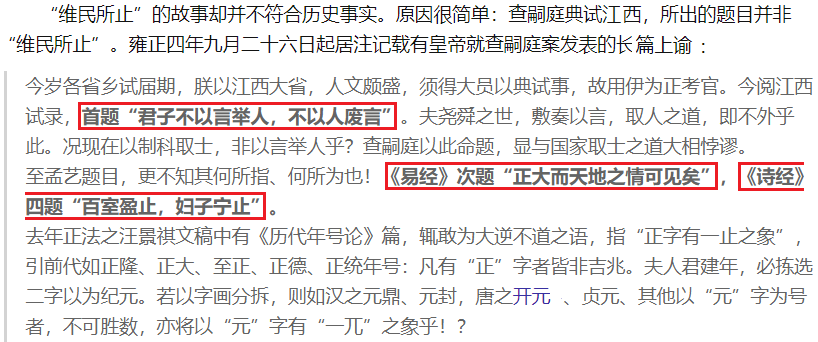

……在查良镛先祖中,最有名望的当算是查慎行、查嗣庭兄弟。……查嗣庭乃查慎行的弟弟,官至礼部侍郎。雍正四年(1726年),他主持江西省试,出了一道考题:“维民所止”。这本来是《诗经》里的一句话,但有人却向皇帝报告:“维”、“止”两字是“雍正”两字去掉上半截,岂不是暗示要砍掉皇帝的头吗?……雍正听完,勃然大怒,大发龙威,立即下令逮捕查嗣庭入狱,又下令查抄他的诗文笔记,认为其中语多悖逆,心怀怨望,谤讪朝廷,因而钦定“大逆不道”之罪。查嗣庭在狱中病死后,还被戮尸枭首。其亲属有的被杀,有的被流放,有的被捕,如其兄长查慎行,就被定为“家长失教罪”,被逮入京,一年后放归,不久就逝世。

哦果然,查到百度的查嗣庭案词条和澎湃的查嗣庭案始末,都说查嗣庭出的乡试考题没有这句话:

所以这是装逼,最后把自己给装/撞死了?

和同是安徽省怀宁县的邓稼先相比,即先主席所引:

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

这个世界奇葩的地方在于:

无病呻吟装逼的在到处流传,

脚踏实地从来不装的则隐于尘烟

您这指名道姓评论一个回不了口的人装逼,还口称论诗,真够行的。说人行,轮到被说,就不行了?这不算装,什么算装?行观曰 写了: 2023年 8月 29日 23:58 我在论诗(为物)。你们在直接攻击我(个人)。这不是 PA?!

没问题,那就按你的规则来,我也指名道姓:

所以你们俩 daniel_ny wh 统统都在装逼,

一起装逼, 互相装逼,装逼互赏

你要觉得合适,咱们就把这些帖子都留着。谁怕谁啊

原来这是德令哈。行观曰 写了: 2023年 8月 30日 01:44 阿舒:一个上海市民的二十年青海改造 作者:熊窝搜集

一个上海市民的二十年青海改造

作者:阿舒

来源:微信公号-山河小岁月

昨天最近因为查资料,看了一本叫《长乐路》的书,看的是原版,后来发现上海译文出了中文版,于是又看了一遍。

看英文版的时候,印象最深刻的是法国梧桐。原来叫“London Plane Tree”,伦敦普通树,和中华田园犬一样。

再查了查资料才知道,法国梧桐,不仅跟法国没有半毛钱关系,甚至和梧桐也不搭界,这种树的学名叫“三球悬铃木”,是杂交种类,所以并没有原产地。

那为什么叫法国梧桐呢?沈宏非老师在我的朋友圈解答说,这是因为“种在法租界”。也有一种说法是,这是由法国人在上世纪中叶带到上海种植的。

很奇怪,住到北京之后,一想起上海,我就会想起那些法国梧桐。可以说,法国梧桐已经成为了上海的一部分,尤其是旧法租界区域的一部分。

比如长乐路。

《长乐路》里的故事,出自一位住在长乐路的美国记者史明智。1996年,他到四川自贡教书,十多年之后,他来到上海,定居长乐路,在走街串巷中,企图走进一个个普通中国人的人生。

他选择了五个家庭的五个故事,而我最为惊诧的是那个鞋盒子的故事。

2013年的除夕夜,史明智收到了一份特殊的礼物——一个蒙着灰尘的鞋盒子。

鞋盒是在长乐路南边的某古董店里淘来的,里边是厚厚一沓手写的中文书信,一开始,史明智没有能看懂那些字迹,不过,他发现了一个日子:1958年。

这些信,都是寄给一个叫王明的人的。

这是一个再普通不过的名字。这位王明是上海的一个小资本家,曾在上海郊区拥有一个回收硅钢的小型工厂。工厂的利润,主要通过从电力机械制造公司买边角料,在自己的工厂里熔化后制造电力变压器内核,然后再卖回电力机械制造公司的差价。

靠着这个工厂,王明在长乐路买了一栋三层米色小楼,当然,这是解放前的事情了。

1956年公私合营开始,王明的工厂被要求和一家国有工厂合营,他被分配到供销部门,月薪170块。过了半年,王明的领导把他调去了另一家名韵公私合营公司。公私合营给这些公司带来的打击是显著的,第一,因为供应链的重组,政府任命的新领导完全不知道应该去哪里找回收钢铁,领导把难处告诉了王明。这时候,作为普通群众的王明仍然对于公司拥有一种奇怪的主人翁意识,身为一个富有天赋的企业家,王明真心希望工厂能够扭亏为盈。于是,他找到了几家私营工厂给他们供货——这在当时是不合法的,因为这是典型的“搞资本主义”。

1957年11月,王明的努力让工厂的盈利多到引起了地方政府的注意,他很快被捕,成了右派。罪名是“以非法手段谋取钱财”“以欺诈手段买卖国家管控商品”。我查了查那一年12月的报纸,短短数周内,上海确实抓到了“成千上万的右派分子”,王明便是其中之一。

在思南路监狱关了一年,1958年9月9日,王明的判决书下来了。他听到了一个从来没有听过的地名——

青海,德令哈。

姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩姐姐,我今夜只有戈壁草原尽头我两手空空悲痛时握不住一颗泪滴姐姐,今夜我在德令哈这是雨水中一座荒凉的城除了那些路过的和居住的德令哈……今夜这是唯一的,最后的,抒情。

这是唯一的,最后的,草原。

我把石头还给石头让胜利的胜利今夜青稞只属于他自己一切都在生长今夜我只有美丽的戈壁空空姐姐,今夜我不关心人类,我只想你——海子《姐姐,今夜我在德令哈》德令哈位于柴达木盆地东北部忍边缘,出自蒙古语“金色的世界”。德令哈农场是青海省第一个劳改农场,也是最大的一个,五十年代对内叫第一劳改总队,对外叫德令哈农场或德令哈201信箱。这里关押着几万名犯人,但根本用不着看守,因为只有一条公路通往外面的世界,犯人根本跑不出这个荒原,等待他们的,不是饿死,就是渴死。当年的劳改干部李成泽说,“选中德令哈、香日德、诺木洪、查查香卡、哇玉香卡、塘格木、吴堡湾这些地方办劳改农场的人,至少是地理专家,对中国西部地理有深刻的造诣。”王明是在1958年的秋分到达德令哈的,在白露那天,他做完了头一个月的苦工,“其实,没有一个节气适合在青海居住。如果你想干掉谁,就送他去青海吧。”史明智在实地考察过青海之后,在书中这样写道,“任何人无论往哪个方向逃跑,下场只有一个,脱水而亡,尸身被秃鹫撕得粉碎。”这里的犯人每周工作七天,只有国庆日和极端天气的情况下可以休息,一天过后,会有专人来统计你的干的活,“多劳多得,少劳少得,不劳不得”。而所谓多得,不过就是多喝一碗米粥。

李成泽回忆,“全大队的人犯都集中在一个监狱大院里,大院监墙均是高六、七米,厚七、八米的干打垒的土墙,墙上有四、五个哨位……监房都是平房,土坯房或干打垒,土坑大通铺,一间房要睡四十或五十多个人。”李成泽到德令哈早一些,他印象深刻的是以下一些犯人:

一个来自上海的小伙子徐某,新婚夫妻在家里敦伦,“被一个寡妇看在眼里,想在心里。欲火难耐地去勾搭小裁缝,不成而自寻短见。”结果,徐某被判“白昼宣淫,有伤风化”,来了德令哈。

四川郫县的赵开智说了几句对高产卫星不满的话,以反对公社之罪送青海。

河南的安金山被土匪抓去做饭,1955年被捕,来了德令哈。

还有一个不知名的犯人,1958年在宝鸡车站,看见犯人发馒头,他想领几个,于是浑水摸鱼也去排在队里,结果被队长发现,吃了劳改队的饭,就成了犯人了。

……

王明是他们当中的一员。

史明智为了核实青海情况,特别采访同在青海劳改过的魏教授。魏教授不认识王明,但他说,两个人的经历是一样的。

按规定劳改犯完成工作就能分到半斤麦子,可我们从来没有收到过。为了填肚子,我们从田里偷,从仓库里偷,只要割到一点东西就埋在地里。附近的劳改营还有人吃过老鼠……我记得小麦收割后,大家就蹲在哪里拣生下来的麦粒,不过很难消化,所以我们会从自己的粪便里再筛出一些没被消化的麦子来吃——《长乐路》▲管教的宿舍一景,左边是写最高指示,右边黑板写告示,墙面是脱落不清的毛主席语录他们吃过的东西不止于此,据说,德令哈以北两百四十多公里的劳改农场里,只有五百人活了下来,靠的是吃虫子、老鼠和动物的排泄物,他们甚至吃过死去囚犯的器官。

王明是强大的,虽然他的流感和胃病反复发作(这是劳改农场几乎所有犯人都有的毛病,来自营养不良),虽然他四十岁不到就已经灰发点点,但在这样的环境里,他活了下来。

对他来说,更大的打击来自家人的“划清界限”。

35岁的王明背井离乡去青海时,他和妻子刘淑云的第七个孩子、唯一的男孩王雪松才刚刚半岁。

刘淑云写信报告他,“小雪松已经断奶,能喝稀饭和粥了”。在第一封信里,她还希望他“争取早日立功,痛改前非,以求宽大处理”。四个月之后,家里开始变卖财务,妻子提醒他“专心学习,努力工作,好好接受再教育”。第三封信,刘淑云说为了生活,她得到了政府安排的新工作——在工厂糊盒子。

1961年2月,刘淑云得知王明的再教育进展缓慢,甚至可能加刑,于是,她愤怒地痛骂了他一顿,然后,整整九年,刘淑云没有再给王明写过一封信。

王明的姐姐给王明写信说,这是因为刘淑云“她要省下邮票钱,他们现在一分钱她也要做打算的”。这当然是表面原因,他们全家都成了“坏分子”,为了生存,妻子决定同坐牢的丈夫“划清界限”。

为了省钱,她甚至把小女儿送到余姚农村的一户人家做养女。姐姐小心翼翼地写信给王明,告诉他这一情况。史明智说,这封信上有一道撕裂的口子,大约是经年累月纸张反复折叠留下的痕迹,他“想着五十年前王明读到这封信时的感觉,他从未见过甚至听说过的陌生人在抚养自己的小女儿,这消息对他而言一定是一个毁灭性打击”。

他给父亲写信,称呼为“父亲大人”,父亲回信,上来就批评:

你对我用“大人”这样的尊称。现在是文化大革命的时代,是破除四旧的时代。下一次写信时,叫我们父亲或母亲就可以了。你要努力学习,端正思想……

——1968年6月24日1970年4月17日,九年没来信的妻子终于写信了,她没有解释为什么不写信,在信中,她谈及家里的孩子们都长大了,其中有三个开始工作了“大姐每个月挣36元,二姐和三姐还是学徒,每个月18元。四姐刚刚分配了工作,等中学毕业就去安徽农村,小儿子在读中学。”刘淑云还夹了六张孩子们的照片。

王明对这一切充满感激,在回信里,我们可以看见他的内疚和歉意。

淑云:

……你看上去老了些。都是我的错。是我逃避了我应该负的责任,让你一个人扛。我只能等,等到重获新生的那一刻,来弥补对你的亏欠。

之后的通信里,刘淑云再次批评了丈夫,因为他把家里寄去的香烟和附近的本地人换食物,劳动农场的人说,王明的劳动态度不积极,经常违反农场规则——他们不知道,也许正是这种不积极,才让王明活了下来。

1973年是王明刑期的最后一年。然而,当他刑满释放刚刚回家一个星期时,立刻有警察上门,再次把他押解到青海,因为他们拒绝了王明申请上海户口的请求,没有户口,王明就是非法逗留。他不得不再次到德令哈农场劳动。

最终,直到1979年,王明才彻底结束了德令哈农场生涯,回到了上海。因为太长时间没见,儿女们没能把父亲认出来,“火车到站后,人们拥来拥去,我们叫住了一个年纪有点大的男人,觉得可能是他,但搞错了。最后我们完全和他错过,我们都不知道对方的模样。等我们回家时,他已经到家了。”王明的小儿子王雪松回忆起重逢的那一天。

他们既不激动,也不期待,对于这个父亲,他们全部的感情,是漠然。

如果还有一点别的什么,那就是抱怨。

王雪松和他的姐姐们一致认为,父亲就是一个罪犯,“对我父亲的判罚没有什么不公平的,是他打破了那个时代的规则。你违反了规则,就要接受惩罚。”一开始,王明给上海工商局的领导写信,想要帮他们重建上海的硅钢回收行业,“我可以为‘四个现代化’贡献自己的能力和智慧吗?”后来,他通过一些老朋友的关系找到一份工作,为设在上海郊区农村的金属回收企业开发新业务,要得到这份工作,他必须给地方法院提交请愿书,要洗清自己的罪名。但法院拒绝了,罪名一直到他去世,都没有取消。

史明智是在美国遇到王雪松的。他和母亲到达纽约的那天,是刘淑云八十二岁的生日。患有阿尔茨海默症的母亲在出租车上看着满大街的几排中国商店之后,终于说话了:“我们现在在上海哪里呀?”比起父亲的遭遇,王雪松的噩梦是在父亲走后,他在课堂上被公开羞辱是“资本家的儿子”,姐姐们失去在工厂升迁的任何机会,小姐姐被迫送人寄养,家里剩下的人差点饿死,他愤愤地说:“我的父亲也不是什么好人。”王明的晚年是在养老院度过的,他是一个有七个孩子的父亲。

王雪松甚至不记得父亲去世的具体年龄,只知道,他的骨灰被埋在上海郊区农村老家的家族墓地里,刘淑云和王雪松都没有回家参加葬礼。

在这个故事的最后,史明智在法拉盛图书馆问王雪松,是否需要这些信件的副本。

王雪松摇摇头:“我们家没人关心这些信……我的父亲已经去世,一切都会过去。没必要再在这些事情上钻牛角尖,我的父亲也不是什么伟人,就是个老百姓,一个普通人。”这时候,一群中国人从楼梯口走下来,王雪松指着他们:“和经历过那个时代的任何一个中国人聊聊吧,我们都有相同的故事。”*参考文献:

1. [美]史明智,《长乐路》,上海译文出版社,译者:王笑月,2018-3

2.李成泽,《我当右派在德令哈劳改农场的二十年》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_d761eefc0102ws0g.html

华夏知青网不是赢利性的网站,所刊载作品只作网友交流之用

引用时请注明作者和出处,有版权问题请与版主联系

华夏知青网:http://www.hxzq.net/

华夏知青网络工作室

您说得对

谢灵运最会装。daniel_ny 写了: 2023年 8月 31日 12:31 您说得对

其实本意只是想说 这逼 海子装得 楼主装得 我装得 天下人人也装得 其实本来也没什么

但是如果说 “我装的逼 是天下最牛的” 于我而言 就不太能make sense了

好像只有qq等国内网站有黄金刚唱的德令哈,这里听不了。只找到他写的歌词: