Dididada 写了: 2024年 8月 10日 00:24

刚放狗搜了一下,搜狐一篇文章里这么说的:

“当完颜亮率军抵达扬州时,他亲眼看到了江南的大好美景,写下了一首大气磅礴、气势恢宏的诗,题名为:《南征至维扬望江左》(又名《题临安山水》):

万里车书尽混同,江南岂有别疆封。

提兵百万西湖上,立马吴山第一峰。”

然后有人说柳永该为北宋完蛋负责……

我看到的网文是说完颜亮听说刘永的望海潮后,派画师去杭州写生,然后在画上题了立马吴山第一峰的诗,完全不知道吴山是个很矮的土包子,根本不是什么第一峰。

刚查到一篇发在赤峰学院学报上的学术文章,大概更靠谱一点,说因词侵宋是文人伪托;吴山第一峰的诗也不是完颜亮所作,是他把手下人的作品据为己有:

https://core.ac.uk/download/41453835.pdf

《望海潮》与完颜亮侵宋的文化建构探微

许龙波

2015 年 6 月

赤峰学院学报

……关于金主攻宋一直有一个美丽的传说———完颜亮倾心汉学,仰慕中原文化,在听闻北宋词人柳永的《望海潮》后,遂起南侵之心,于是多方筹备,最终发动对宋战争。本文将对这个传说源起的背景及其核心人物进行分析,来探讨这个故事的建构成分。

一、传说源起的背景

最早记载“因词引兵”的文本是南宋人罗大经所著的《鹤林玉露》,据其载:

孙何帅钱塘,柳耆卿作望海潮词赠之云:“东南兴盛,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。 云树绕堤沙。 怒涛卷霜雪,天堑无涯。 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠巘清嘉。 有三秋桂子,十里荷花。 羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。 千骑拥高牙。 乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。 异日图将好景,归去凤池夸。 ”此词流播,金主亮闻之,欣然有慕于“三秋桂子,十里荷花”,遂起投鞭渡江之志[1]。

这种说法被后世的诸多笔记小说所引用,并广为传播,在士大夫阶层以及民间都深具影响。完颜亮是否真的是仅仅因为仰慕南朝衣冠,为满足一己之欲,而倾兵南下呢?这个命题很难成立,关于金主完颜亮南侵的原因,学术界现在已有不少研究成果 [2],有当时金国内外交困的现实因素,也有完颜亮自身的主观因素,在此不再赘述,值得注意的是作为国家的决策人物,在作出重大决定时,必然要考虑多方的权力格局。完颜亮能久居帝位,证明其绝非庸才,朱东润先生早就指出:“说金主亮受一词的影响而发动南侵,原不足信。”[3]

罗大经生于 1192,卒于 1252……

完颜亮侵宋是绍兴 31 年(1161),通过罗大经的生卒年份可知,罗大经并未亲身经历过南宋初年完颜亮南下的战乱。罗大经在仕途上并不得志,在 1226 年登进士第后,曾做过几任末流小官,晚年在抚州做官时,还因为当时朝廷中一场政治纠纷的牵连被罢官。但是从罗大经文字中流淌的气质中可以看出其南山悠然之情。……

正是这样的一种诗意情怀,在面对充满棱角的环境时,为求得内心的适然,一种文人特质的情愫就宣泄而出。这种情愫将外界的纷繁复杂挡在理想的状态之外。由此,罗大经构建出“因词引兵”的故事,同罗自身的文人情节有很大的关联。罗自持于中华是礼仪之邦,文物典籍卷帙浩繁,文化昌盛的这样一种文化情节,面对“蛮夷”的入侵,他清高的认为,正是中华文化的吸引力让“蛮夷”引兵来犯。

……《四库全书》记载完颜亮的作品有这样一首诗:“万里车书尽会同,江南岂有别封疆。提兵百万西湖上,立马吴山第一峰。”[29]这首诗题名为:南征至维扬望江左,按题可知是完颜亮在南侵过程中,进军到今镇江、扬州一代望着不远的江南有感而发临时挥毫而成。

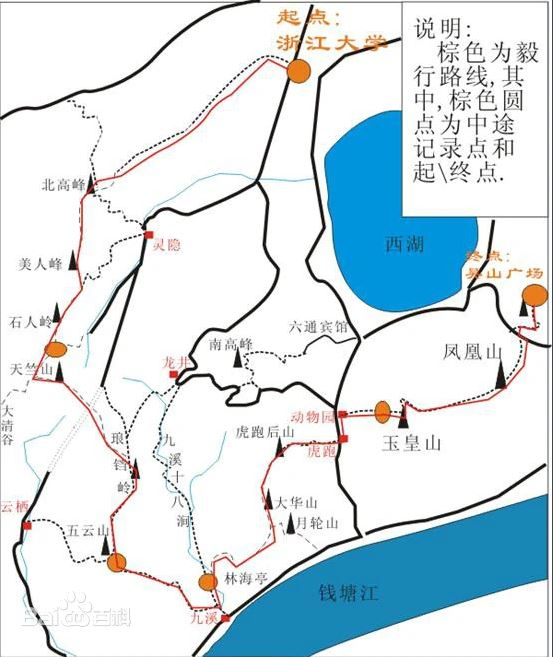

但是通过考证发现事实与题名可能有误,这首诗并非是写于南侵之时。《三朝北盟会编》记载在修建汴京的这年冬末,完颜亮“遣翰林侍讲学士施宜生,生人观本朝隐画工于中间使节,写临安之城邑市井及吴山西湖之秀丽立具图”。施宜生将图带回金国献与完颜亮,完颜亮命能工巧匠将这幅画进行了改动,“写之城邑闻兵火残毁于吴山绝顶,写己策马而立焉”[30]。这幅画画出了临安城正处于兵火之中、而完颜亮“奋髯箕踞,不胜其志之锐”[31]、策马俯瞰南朝江山的一种恢弘大气征服之势。他还命翰林修纂蔡珪题写了一首如前的七言绝句。这首诗深为完颜亮喜爱,读后“诡曰御制”[32],此后广为流传。

由此我们可知《南征至维扬望江左》实是蔡珪所为,完颜亮只不过是拿别人的成果为自己添彩,但是可以看出完颜亮倾慕于南朝风雅,在主观上乐意把自己打扮成文人形象。若完颜亮只是一个五大三粗的赳赳武夫,不懂汉人文化之美,对汉人的文化持排斥态度的话,说他“因词引兵”的言论在当时就难以立足,更别说流传于后世。

正是因为柳永和完颜亮在宋金两国都深具影响,再加上他们的特殊身份,因此他们的“强强联合”为这一绝妙故事的传播,提供了不息的动力。