#1 中国人造太阳突破BEST,实现世界第一!

发表于 : 2025年 5月 3日 01:53

1升海水能顶300升汽油,但总觉得是科幻片的设定。 但在合肥科学岛上,中国科学家真的造出了一个“人造太阳”EST装置。

它能用一杯水的能量点亮客厅一整年,甚至比《流浪地球》里的行星发动机还猛。

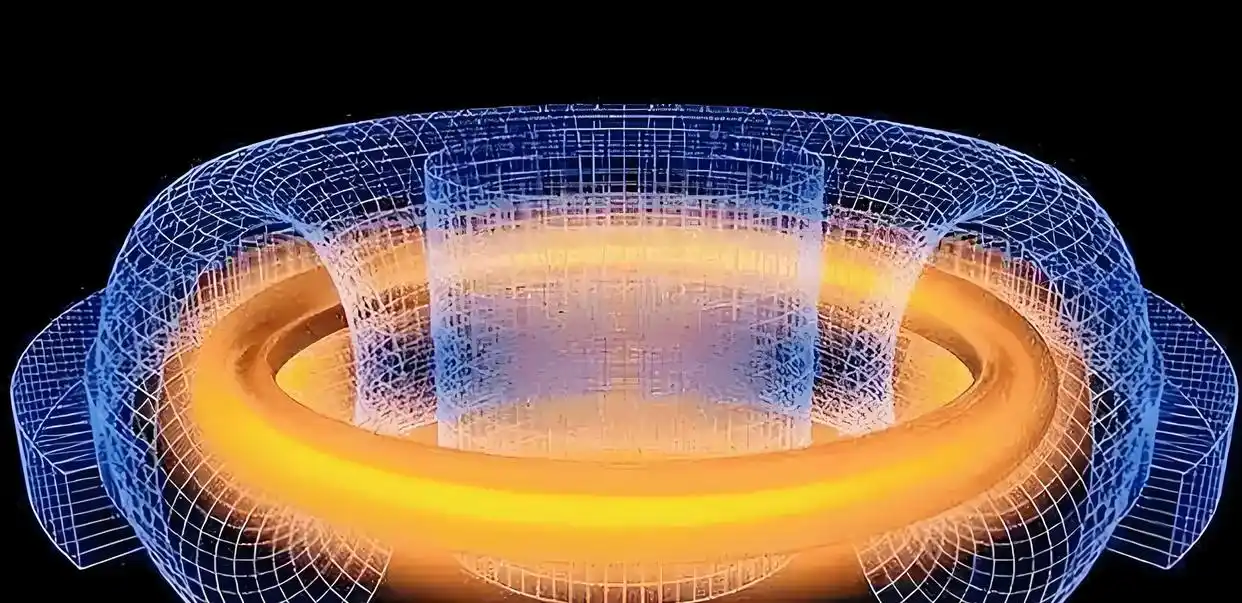

这个直径近10米、高12米的“钢铁巨兽”,核心温度飙到1亿℃,比太阳内部还高6倍。

关键是,它实现了全球首个紧凑型可控核聚变实验,磁场强度暴增3倍,直接点燃氘氚燃料,让人类离“能源自由”只差一步!

EAST(东方超环)是合肥科学岛的“初代神装”。

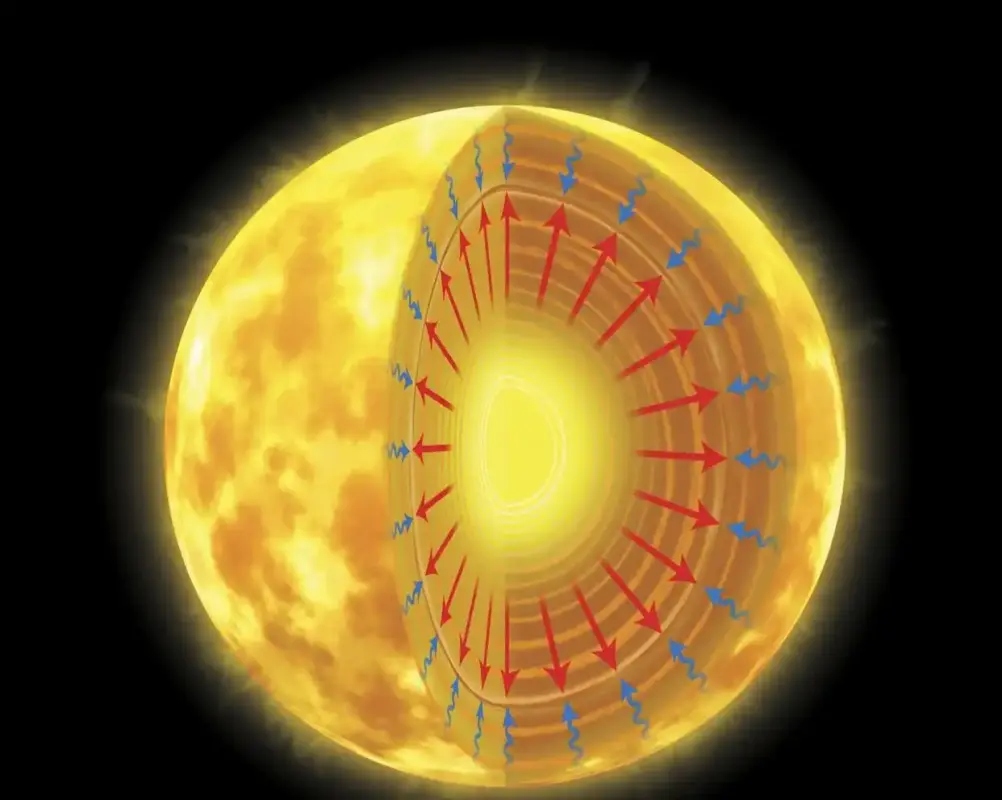

2021年,它首次实现1亿℃高温下连续运行101秒;2023年,这一记录被刷新到1056秒。 什么概念?

太阳核心温度不过1500万℃,而EAST内部能稳定维持1亿℃高温近20分钟,相当于在火山口精准控制岩浆喷发。

但EAST主要用氘气实验,离真正的核聚变点火还有差距。

BEST装置直接上“猛料”,氘和氚混合燃料。

根据中科院等离子体所公布的数据,BEST的环形磁场强度从EAST的3.5特斯拉提升到10特斯拉,相当于地球磁场的20万倍,能把高温等离子体“锁”得更牢。

核聚变的燃料氘,在自然界几乎白送。

1升海水含0.03克氘,提炼成本不到1块钱。 这0.03克氘聚变释放的能量,等于300升汽油(约1800公里续航)或1000多度电(三口之家用3个月)。

按现有技术,全球海水中的氘储量够人类用900亿年,太阳寿命才100亿年。

自然界存量极低,主要靠核反应堆增殖。 中核集团2023年的报告显示,中国已建成氚工厂,年产200克氚(1克氚价值3000万美元),足够BEST实验所需。

BEST采用铌锡合金超导线圈,在-269℃的液氦环境下工作,通电后零电阻,磁场强度是普通磁铁的10倍。

中科院合肥研究院的论文显示,这些线圈总长35公里,绕成14组环,误差不超过0.01毫米。

2022年EAST实验中,等离子体电流达到1兆安培(三峡电站满负荷电流的1.5倍),但通过微波加热和粒子束注入,科学家能控制它的旋转速度、密度分布,精度达到微秒级。

国际热核聚变实验堆(ITER)计划集合了35国力量,但进度严重拖延。

中国承担了9%的部件制造,比如超导馈线系统和屏蔽模块,2023年已100%交付。

相比之下,欧洲负责的真空室模块延期3年,日本生产的超导线圈出现批量缺陷。

中国还玩了个“双线作战”:一边参与ITER,一边自研BEST。 截至2024年,中国聚变专利数达2689件,超过美国(1932件)和日本(1545件)。

中科院院士李建刚透露,BEST将在2027年建成,比ITER早5年投入实验。

1亿℃高温下,任何材料都会瞬间蒸发。 BEST的解决方案是用液态锂“护甲”。

中科院金属所研发出流动液态锂第一壁,在EAST实验中成功承受每平方米10兆瓦的热负荷。

目前EAST的Q值最高为0.33(输出能量是输入的1/3),而BEST的目标是Q=10。

中核集团的模拟计算显示,这需要把等离子体密度提高到每立方米2×10²⁰个粒子,同时将约束时间延长到5秒以上。

上海联影的7T人体磁共振仪用上了EAST的同款超导磁体,成像精度突破0.1毫米;合肥的量子计算实验室,-269℃的制冷系统直接移植自聚变装置。

国网安徽电力试点接入EAST的脉冲发电技术,在用电高峰时多输送50兆瓦电力,相当于5万台空调同时启动的缺口被瞬间填补。

它能用一杯水的能量点亮客厅一整年,甚至比《流浪地球》里的行星发动机还猛。

这个直径近10米、高12米的“钢铁巨兽”,核心温度飙到1亿℃,比太阳内部还高6倍。

关键是,它实现了全球首个紧凑型可控核聚变实验,磁场强度暴增3倍,直接点燃氘氚燃料,让人类离“能源自由”只差一步!

EAST(东方超环)是合肥科学岛的“初代神装”。

2021年,它首次实现1亿℃高温下连续运行101秒;2023年,这一记录被刷新到1056秒。 什么概念?

太阳核心温度不过1500万℃,而EAST内部能稳定维持1亿℃高温近20分钟,相当于在火山口精准控制岩浆喷发。

但EAST主要用氘气实验,离真正的核聚变点火还有差距。

BEST装置直接上“猛料”,氘和氚混合燃料。

根据中科院等离子体所公布的数据,BEST的环形磁场强度从EAST的3.5特斯拉提升到10特斯拉,相当于地球磁场的20万倍,能把高温等离子体“锁”得更牢。

核聚变的燃料氘,在自然界几乎白送。

1升海水含0.03克氘,提炼成本不到1块钱。 这0.03克氘聚变释放的能量,等于300升汽油(约1800公里续航)或1000多度电(三口之家用3个月)。

按现有技术,全球海水中的氘储量够人类用900亿年,太阳寿命才100亿年。

自然界存量极低,主要靠核反应堆增殖。 中核集团2023年的报告显示,中国已建成氚工厂,年产200克氚(1克氚价值3000万美元),足够BEST实验所需。

BEST采用铌锡合金超导线圈,在-269℃的液氦环境下工作,通电后零电阻,磁场强度是普通磁铁的10倍。

中科院合肥研究院的论文显示,这些线圈总长35公里,绕成14组环,误差不超过0.01毫米。

2022年EAST实验中,等离子体电流达到1兆安培(三峡电站满负荷电流的1.5倍),但通过微波加热和粒子束注入,科学家能控制它的旋转速度、密度分布,精度达到微秒级。

国际热核聚变实验堆(ITER)计划集合了35国力量,但进度严重拖延。

中国承担了9%的部件制造,比如超导馈线系统和屏蔽模块,2023年已100%交付。

相比之下,欧洲负责的真空室模块延期3年,日本生产的超导线圈出现批量缺陷。

中国还玩了个“双线作战”:一边参与ITER,一边自研BEST。 截至2024年,中国聚变专利数达2689件,超过美国(1932件)和日本(1545件)。

中科院院士李建刚透露,BEST将在2027年建成,比ITER早5年投入实验。

1亿℃高温下,任何材料都会瞬间蒸发。 BEST的解决方案是用液态锂“护甲”。

中科院金属所研发出流动液态锂第一壁,在EAST实验中成功承受每平方米10兆瓦的热负荷。

目前EAST的Q值最高为0.33(输出能量是输入的1/3),而BEST的目标是Q=10。

中核集团的模拟计算显示,这需要把等离子体密度提高到每立方米2×10²⁰个粒子,同时将约束时间延长到5秒以上。

上海联影的7T人体磁共振仪用上了EAST的同款超导磁体,成像精度突破0.1毫米;合肥的量子计算实验室,-269℃的制冷系统直接移植自聚变装置。

国网安徽电力试点接入EAST的脉冲发电技术,在用电高峰时多输送50兆瓦电力,相当于5万台空调同时启动的缺口被瞬间填补。