#1 清华大学首次公布国产光刻机双工件台进展:达到阿斯麦EUV光刻同类水平,工件台全位姿皮米精度、光刻机亚纳米精度、高动态位移

发表于 : 2025年 7月 7日 01:50

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1925480255608553750

清华大学首次公布国产光刻机双工件台进展:达到阿斯麦EUV光刻同类水平,工件台全位姿皮米精度、光刻机亚纳米精度、高动态位移测量。干式光刻工件台正常工作时间稳步提升至90%以上,接近国际先进水平

hswz

hswz

技术员

关注

28 人赞同了该文章

2001 年,ASML公司推出全球首台双工件台光刻机。2003 年,在业界对该技术仍有诸多质疑时,清华大学IC (集成电路) 装备团队(以下简称“团队”) 基于对技术代际跃迁的前瞻研判,申请国内首个双工件台发明专利,开创性地跳过了单工件台研究阶段。2 年后,团队注意到平面电机在双工件台方面的独特优势,开展了探索性研究,并于2006 年发表国内首篇相关学术论文。这一探索性研究为后续技术跨越奠定了基础。至2008 年,团队成功研制出首台缩尺双工件台实验装置,虽仍沿用“直线电机+气浮导轨”架构,但为后续双工件台自主创新提供了重要支撑。

2009 年集成电路制造相关国家科技重大专项(以下简称“国家重大专项”) 启动时,团队面临重大技术路线抉择。彼时,ASML公司已推出磁悬浮平面电机架构的第二代产品,性能较前代显著提升。若延续既有技术路径,团队将面临“研制完成即落后”的困境。尽管平面电机路线在理论、技术和工程实现层面存在巨大挑战,但面对国家重大战略需求,团队深刻认识到必须打破“研制—落后—再研制”的恶性循环,毅然选择该技术路线。通过创新性的双工件台方案和一系列关键技术突破,团队发明了气/磁浮平面电机双工件台架构、8 电机冗余驱动的微动构型、基于零相位误差跟踪前馈和变增益反馈相结合的控制方法、超稳定动态平衡体系,成功研制出中国首个平面电机双工件台样机。

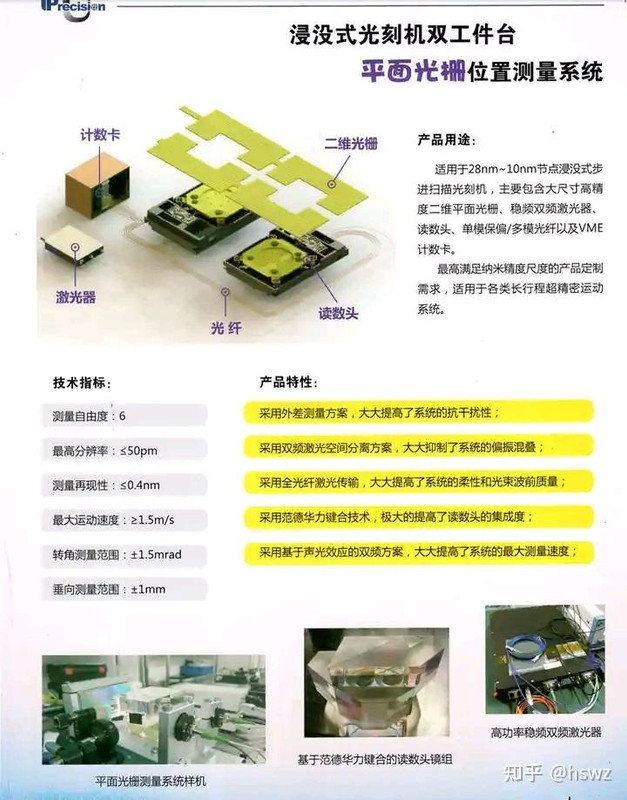

工件台测量反馈系统的突破路径同样体现了自主创新和战略预判。2009 年,ASML公司推出新一代光刻机双工件台系统,其测量反馈系统采用了平面光栅位移测量技术,立即引发团队高度关注。当时,国内主流技术仍固守双频激光干涉测量,团队于2010 年率先启动平面光栅技术的预研工作,超前布局下一代测量体系。2011 年,团队成功研制出国内首台平面光栅干涉仪原型,并创造性提出零差条纹锁定干涉扫描光刻方案,有效解决了大尺寸光栅制造中的条纹畸变难题。这些工作为2017 年国家重大专项启动平面光栅位移测量系统研制奠定了研究基础。专项启动后,经过艰苦攻关,团队突破一系列关键技术,发明了创新的外差式平面光栅干涉测量技术,开发出异形米级平面光栅超精密制造工艺体系,提出工件台全位姿皮米精度实时解算算法,构建了平面光栅系统的高可靠集成方案,实现了尖端光刻机亚纳米精度、高动态位移测量技术突破。双工件台和平面光栅方面的自主创新取得了重大效果,国产光刻机在总体架构上追平了ASML公司,并且具备自主知识产权,实现了技术架构的跨越式发展。双工件台与平面光栅的双重突破,不仅验证了自主创新路径的可行性,更揭示了高端装备突围的核心逻辑:在技术代际切换的窗口期,唯有通过前瞻布局与持续预研,才能突破路径依赖,构建自主可控的技术体系。双工件台架构创新打破了技术封锁,平面光栅测量技术突破进一步实现了从跟跑到并跑的跨越。

(1)基础材料方面。高性能堇青石陶瓷(EUV光刻机专用?)已经替代微晶玻璃成为当今最先进光刻机工件台的关键基础材料,其制备和加工技术长期被日本垄断,严重制约了中国光刻机工件台的发展。面对国外的技术封锁和禁运,联合团队与国内企业通力合作,突破了原料合成、毛坯成型、无缺陷烧结工艺和精密光学加工等一系列关键技术,开发出高性能堇青石结构件。这一成果不仅打破了国外技术垄断,还使中国成为全球少数掌握超低膨胀陶瓷量产技术的国家之一,大幅提升了光刻机工件台的性能。

(2)基础零部件方面。超薄吸盘作为光刻机工件台的关键零部件,对精度、硬度和热稳定性的要求极高,国内在这一领域的制造技术滞后。为解决这一问题,联合团队与上游的材料制备企业和下游的精密加工企业联合进行工艺开发,通过创新设计和工艺优化,突破了导电率可控材料制备、吸盘凸点高效、高精度加工和吸盘面形超精密抛光等关键技术,成功开发了高性能超薄吸盘。这一成果不仅降低了进口依赖,补上了国产光刻机工件台的一块短板,还进一步扩展到进口光刻机超薄吸盘的国产维修维护领域,提升了中国集成电路制造的自主可控能力。

(3)基础工艺方面。平面电机磁钢阵列作为光刻机工件台的核心部件,其制造涉及高精度磁钢装配、磁场均匀性控制,以及大面积表面高精度加工等技术难题。这些技术长期以来属于国外企业的专有技术(know-how),对中国光刻机工件台的研发形成了技术壁垒。为突破这一技术瓶颈,联合团队通过创新研发,成功开发出智能纠错工装系统,发明了周期磁场一致性控制技术,掌握了表面保护层的精密加工工艺,攻克了高效、高安全性和高精度装配工艺,最终成功制备出高性能的磁钢阵列,大幅提高了工件台的性能和可靠性。

(4)在微晶玻璃方镜(工件台与掩模台的测量基准平台)的国产化过程中,面对国外供应商交付周期严重滞后的困境,联合团队与整机厂商密切配合,通过优化设计方案显著降低了加工难度。在国家重大专项的协调支持下,国内4 家重点企业(包括承担国家重要任务的大型国企) 共同参与攻关,最终有3 家成功突破关键技术,实现了这一核心光学零件的自主可控。这一案例充分体现了国家重大专项在整合产业资源方面的关键作用。

针对某型号高端光刻机平面电机专用线圈的供应难题,联合团队创新性地采取了“工艺反哺”的培育模式。由于该特种线圈用量小、工艺特殊,市场缺乏现成供应商。联合团队不仅自主开发了全套制造工艺,还专门定制生产装备提供给合作企业,通过这种深度协作的方式成功培育出合格的供应链企业。这种模式为其他关键零部件的国产化提供了可借鉴的经验。

在技术路线选择方面,用户需求的深度参与发挥了决定性作用。在某型号光刻机研发初期,联合团队基于现有基础拟采用双频激光干涉仪方案。但在国家重大专项组织的协同论证中,终端用户从实际应用需求出发,坚持推荐更具前瞻性的平面光栅技术路线。这一建议最终被采纳,不仅避免了技术路线的反复,更直接促成了中国在该领域的跨越式发展。

国家重大专项创新实施的“大生产线验证”机制,为产品快速迭代优化提供了重要平台。以干式光刻机工件台为例,在产线验证过程中,联合团队与整机厂、用户工艺部门紧密配合,累计解决各类问题数百项,使设备正常工作时间从初期不足50%稳步提升至90%以上,接近国际先进水平。这种“边验证、边改进”的模式,极大地加速了产品成熟和产业化进程。

某高端装备(65纳米干式光刻?)在产线验证中累计解决数百项工程问题,产品稳定性显著提升。同时,建立“问题反哺—标准固化”闭环,将验证经验转化为行业标准,加速技术扩散与市场应用。

全文链接

自主创新驱动下的高端装备制造突围路径--以高端光刻机工件台研发与产业化为视角

清华大学首次公布国产光刻机双工件台进展:达到阿斯麦EUV光刻同类水平,工件台全位姿皮米精度、光刻机亚纳米精度、高动态位移测量。干式光刻工件台正常工作时间稳步提升至90%以上,接近国际先进水平

hswz

hswz

技术员

关注

28 人赞同了该文章

2001 年,ASML公司推出全球首台双工件台光刻机。2003 年,在业界对该技术仍有诸多质疑时,清华大学IC (集成电路) 装备团队(以下简称“团队”) 基于对技术代际跃迁的前瞻研判,申请国内首个双工件台发明专利,开创性地跳过了单工件台研究阶段。2 年后,团队注意到平面电机在双工件台方面的独特优势,开展了探索性研究,并于2006 年发表国内首篇相关学术论文。这一探索性研究为后续技术跨越奠定了基础。至2008 年,团队成功研制出首台缩尺双工件台实验装置,虽仍沿用“直线电机+气浮导轨”架构,但为后续双工件台自主创新提供了重要支撑。

2009 年集成电路制造相关国家科技重大专项(以下简称“国家重大专项”) 启动时,团队面临重大技术路线抉择。彼时,ASML公司已推出磁悬浮平面电机架构的第二代产品,性能较前代显著提升。若延续既有技术路径,团队将面临“研制完成即落后”的困境。尽管平面电机路线在理论、技术和工程实现层面存在巨大挑战,但面对国家重大战略需求,团队深刻认识到必须打破“研制—落后—再研制”的恶性循环,毅然选择该技术路线。通过创新性的双工件台方案和一系列关键技术突破,团队发明了气/磁浮平面电机双工件台架构、8 电机冗余驱动的微动构型、基于零相位误差跟踪前馈和变增益反馈相结合的控制方法、超稳定动态平衡体系,成功研制出中国首个平面电机双工件台样机。

工件台测量反馈系统的突破路径同样体现了自主创新和战略预判。2009 年,ASML公司推出新一代光刻机双工件台系统,其测量反馈系统采用了平面光栅位移测量技术,立即引发团队高度关注。当时,国内主流技术仍固守双频激光干涉测量,团队于2010 年率先启动平面光栅技术的预研工作,超前布局下一代测量体系。2011 年,团队成功研制出国内首台平面光栅干涉仪原型,并创造性提出零差条纹锁定干涉扫描光刻方案,有效解决了大尺寸光栅制造中的条纹畸变难题。这些工作为2017 年国家重大专项启动平面光栅位移测量系统研制奠定了研究基础。专项启动后,经过艰苦攻关,团队突破一系列关键技术,发明了创新的外差式平面光栅干涉测量技术,开发出异形米级平面光栅超精密制造工艺体系,提出工件台全位姿皮米精度实时解算算法,构建了平面光栅系统的高可靠集成方案,实现了尖端光刻机亚纳米精度、高动态位移测量技术突破。双工件台和平面光栅方面的自主创新取得了重大效果,国产光刻机在总体架构上追平了ASML公司,并且具备自主知识产权,实现了技术架构的跨越式发展。双工件台与平面光栅的双重突破,不仅验证了自主创新路径的可行性,更揭示了高端装备突围的核心逻辑:在技术代际切换的窗口期,唯有通过前瞻布局与持续预研,才能突破路径依赖,构建自主可控的技术体系。双工件台架构创新打破了技术封锁,平面光栅测量技术突破进一步实现了从跟跑到并跑的跨越。

(1)基础材料方面。高性能堇青石陶瓷(EUV光刻机专用?)已经替代微晶玻璃成为当今最先进光刻机工件台的关键基础材料,其制备和加工技术长期被日本垄断,严重制约了中国光刻机工件台的发展。面对国外的技术封锁和禁运,联合团队与国内企业通力合作,突破了原料合成、毛坯成型、无缺陷烧结工艺和精密光学加工等一系列关键技术,开发出高性能堇青石结构件。这一成果不仅打破了国外技术垄断,还使中国成为全球少数掌握超低膨胀陶瓷量产技术的国家之一,大幅提升了光刻机工件台的性能。

(2)基础零部件方面。超薄吸盘作为光刻机工件台的关键零部件,对精度、硬度和热稳定性的要求极高,国内在这一领域的制造技术滞后。为解决这一问题,联合团队与上游的材料制备企业和下游的精密加工企业联合进行工艺开发,通过创新设计和工艺优化,突破了导电率可控材料制备、吸盘凸点高效、高精度加工和吸盘面形超精密抛光等关键技术,成功开发了高性能超薄吸盘。这一成果不仅降低了进口依赖,补上了国产光刻机工件台的一块短板,还进一步扩展到进口光刻机超薄吸盘的国产维修维护领域,提升了中国集成电路制造的自主可控能力。

(3)基础工艺方面。平面电机磁钢阵列作为光刻机工件台的核心部件,其制造涉及高精度磁钢装配、磁场均匀性控制,以及大面积表面高精度加工等技术难题。这些技术长期以来属于国外企业的专有技术(know-how),对中国光刻机工件台的研发形成了技术壁垒。为突破这一技术瓶颈,联合团队通过创新研发,成功开发出智能纠错工装系统,发明了周期磁场一致性控制技术,掌握了表面保护层的精密加工工艺,攻克了高效、高安全性和高精度装配工艺,最终成功制备出高性能的磁钢阵列,大幅提高了工件台的性能和可靠性。

(4)在微晶玻璃方镜(工件台与掩模台的测量基准平台)的国产化过程中,面对国外供应商交付周期严重滞后的困境,联合团队与整机厂商密切配合,通过优化设计方案显著降低了加工难度。在国家重大专项的协调支持下,国内4 家重点企业(包括承担国家重要任务的大型国企) 共同参与攻关,最终有3 家成功突破关键技术,实现了这一核心光学零件的自主可控。这一案例充分体现了国家重大专项在整合产业资源方面的关键作用。

针对某型号高端光刻机平面电机专用线圈的供应难题,联合团队创新性地采取了“工艺反哺”的培育模式。由于该特种线圈用量小、工艺特殊,市场缺乏现成供应商。联合团队不仅自主开发了全套制造工艺,还专门定制生产装备提供给合作企业,通过这种深度协作的方式成功培育出合格的供应链企业。这种模式为其他关键零部件的国产化提供了可借鉴的经验。

在技术路线选择方面,用户需求的深度参与发挥了决定性作用。在某型号光刻机研发初期,联合团队基于现有基础拟采用双频激光干涉仪方案。但在国家重大专项组织的协同论证中,终端用户从实际应用需求出发,坚持推荐更具前瞻性的平面光栅技术路线。这一建议最终被采纳,不仅避免了技术路线的反复,更直接促成了中国在该领域的跨越式发展。

国家重大专项创新实施的“大生产线验证”机制,为产品快速迭代优化提供了重要平台。以干式光刻机工件台为例,在产线验证过程中,联合团队与整机厂、用户工艺部门紧密配合,累计解决各类问题数百项,使设备正常工作时间从初期不足50%稳步提升至90%以上,接近国际先进水平。这种“边验证、边改进”的模式,极大地加速了产品成熟和产业化进程。

某高端装备(65纳米干式光刻?)在产线验证中累计解决数百项工程问题,产品稳定性显著提升。同时,建立“问题反哺—标准固化”闭环,将验证经验转化为行业标准,加速技术扩散与市场应用。

全文链接

自主创新驱动下的高端装备制造突围路径--以高端光刻机工件台研发与产业化为视角