https://mparticle.uc.cn/article.html?bt ... nwprdssskt

2011年,19岁的美国华裔士兵陈宇晖,洗澡忘关水龙头,被教官暴打,还被拖到了石板路上,很快他的后背血肉模糊。突然,他就举起了手枪……

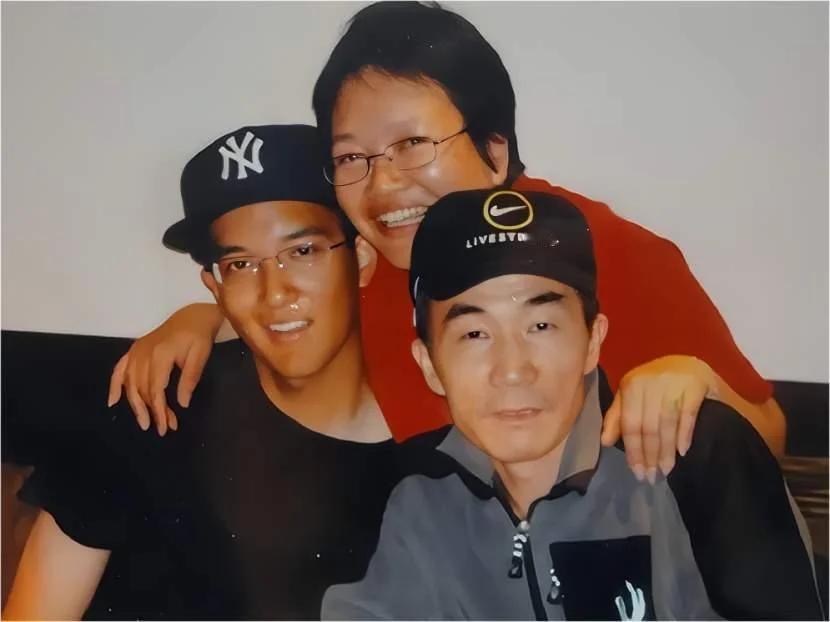

2011年的阿富汗前线,一个只有19岁的纽约华裔青年陈宇晖,生命在一场毫无意义的羞辱里戛然而止。

人们记住他的名字,不是因为他打过什么大仗,而是因为他被自己人一步步逼上绝境。

一个孩子,穿上军装想要赢得尊重,结果却被同袍当成笑料,最后死在枪口之下。

那天,陈宇晖执勤回来,疲惫不堪,冲了会儿热水澡就倒头睡下,却忘了关水龙头。

就是这样一件小事,成了导火索。

营区的士兵踹开门,把他像拖麻袋一样拉到外头,石子路刮破皮肤,砂砾嵌进伤口,背上全是血痕。

陈宇晖还没缓过神,就被按在地上逼着“学狗爬”。

旁边有人冷笑,有人往他脸上吐唾沫,那不是训练,更不是纪律,而是赤裸裸的羞辱。

这些动作背后有个潜台词,你和我们不一样。

肤色、口音、背景,全都能成为标签,无论他多么努力,都永远是“外人”。

在这样的氛围里,陈宇晖的存在不是被认可的士兵,而是被容忍的异类。

其实,从小到大,这种烙印就没消过。

陈宇晖在纽约唐人街长大,家境普通,父亲在餐馆里炒菜,母亲在工厂里缝衣服。

他在学校常被同学叫“chink”“rice boy”,无数次解释自己出生在美国,却从来换不来一份真正的接纳。

久而久之,他不解释了,反而决定用另一种方式证明:参军。

穿上军装后,陈宇晖以为能堵住那些带着轻蔑的眼神。

可现实并没有给他机会。

训练营里,他循规蹈矩,不抽烟不喝酒,话不多,结果显得格格不入。

越是规矩,越被孤立,他想着前线应该不一样,真打仗了总归是同生共死。

但事实是,战火还没烧到身边,身边人先把刀子伸了过来。

他接的都是最脏最累的活,常常被当成笑柄。所有的坚持,在那片荒凉的土地上,变成了更残酷的孤立。

最可怕的是,这并非偶然事件。

军中那种所谓纪律性惩罚和种族歧视纠缠在一起,早就成了惯例。

被折磨的不只陈宇晖,之前也有类似案例,只是大多数被轻描淡写地压下去。

当局一句心理承受能力差,就能把一个人的死盖棺定论。

可是谁问过他想不想承受?谁在他一次次被践踏时出过声?

答案是,没有。

陈宇晖的死讯传回国内,美国媒体第一时间给出的解释是“精神压力过大”。

这似乎成了一种标准说辞,可随着细节曝光,真相无法掩盖,他是被日复一日的羞辱压垮,最终选择了自戕。

消息震动整个亚裔社区,很多人哭着说:“不敢信,这孩子懂事、听话,怎么会走上绝路?”

可他们也知道,这不是他个人的脆弱,而是环境把他逼到了绝境。

社会的愤怒很快发酵,退伍的亚裔军人纷纷站出来,讲出自己经历过的类似伤害。

人们才意识到,这不是孤例,而是一个系统性的黑洞。

军方在舆论压力下不得不走过场式地起诉涉事的八名士兵,罪名听上去吓人,但最终判罚轻得可笑。

主犯关了30天,照样还能保留军籍,其他人不过降了级,或者被迫退役。

这就是所谓的“惩处”,一个鲜活的生命因为肤色被逼死,而施暴者不过是扣点工资、丢个军衔。

人们看到的是赤裸裸的不公,在这个体系里,你可以为它流血牺牲,但它未必会记得你是谁。

陈宇晖的悲剧,不是孤立的个案,而是一面镜子。

它照出军队内部的残酷,也照出社会偏见如何在制度里生根发芽。

他拿枪原本是为了守护,却最终用它结束了自己。

这件事最刺痛人心的地方就在于,他想通过军装来证明自己属于这个国家,可最终却被这身军装推入了坟墓。

所谓认同,竟然要用生命来换。

今天,当我们再提起陈宇晖,不只是要记住一个19岁少年的死亡,更要记住那条血淋淋的警告,制度性冷漠和歧视,能杀人。

有人说,社会的进步,往往是从一场场不公的悲剧里开始的。

陈宇晖没能等到答案,但他用生命提出了问题。

真正的尊重,从来不是靠制服换来的,而是靠平等

所以只能更被欺负。但凡他敢拿枪干掉几个,以后入伍的黄皮就会少受辱

黄皮子从小被欺负了,唯一开枪只敢杀自己,不如卢刚和潘奥赛的一根阴毛!

这种情况还不拿枪先打死几个?

sb才参军

叔了解阿富汗

所以知道热水澡对于阿富汗人是妥妥的奢侈品

这2货可能把全连的热水都糟蹋了

福建人 自然有人能治治这帮政庇骗子老鼠

Fake news!

Abc男从小到大都是白牛投怀送抱

把美华家长烦死了