引子:阴间有道黄泉路,路边有条忘川河,河上有座奈何桥,桥头有块三生石。三生石鲜红如血,记载每个人的前世今生,并刻四字“早登彼岸”。投胎转世之人,走过奈何桥,喝下孟婆汤,忘却三生,转入轮回。

(一)

我原先根本没想找三生石的,甚至压根不知道这世上真的有三生石。我是想找灵隐的后门来着。想来世事难料,你想找A,找到的往往是B。

话说杭州灵隐寺,山奇水秀,就是门票太贵。灵隐左右皆山,我琢磨着怎么也该有山路,曲径通灵隐。先试右边的北高峰。爬了两回,一回迷了方向,爬到北高峰峰顶去了。第二回倒是准了,披荆斩棘之后,眼看一条小径通往隐隐传来喧嚣之声的灵隐,正喜逃票成功,不料峰回路转,前方拐弯处忽现一岗亭,一男人讥讽地看看我爬山挂破的衬衫裤子,朝我伸手要门票钱……

懊恼地从灵隐正门出来,发现右边有条不宽不窄的路,试着走了一段,是上山的路,颇长。因为爬山没骑自行车,遂折回头,打算下次再探。

(二)

回家查地图,得知那里就是天竺山,沿路有三个寺,叫下、中、上天竺寺。至今不知为啥叫天竺。灵隐的得名,是因为那个印度僧人慧理,说这块地方怎么那么有我印度家乡的佛气,如“仙灵所隐”,所以叫灵隐;又说这个土坡怎么那么像我家乡的土坡,是不是飞过来的,所以叫飞来峰。大概这和尚爬上飞来峰,看到后面更大的山,又开始嚼舌,说这山怎么那么像我家乡天竺的山,于是天竺之名由此而来。

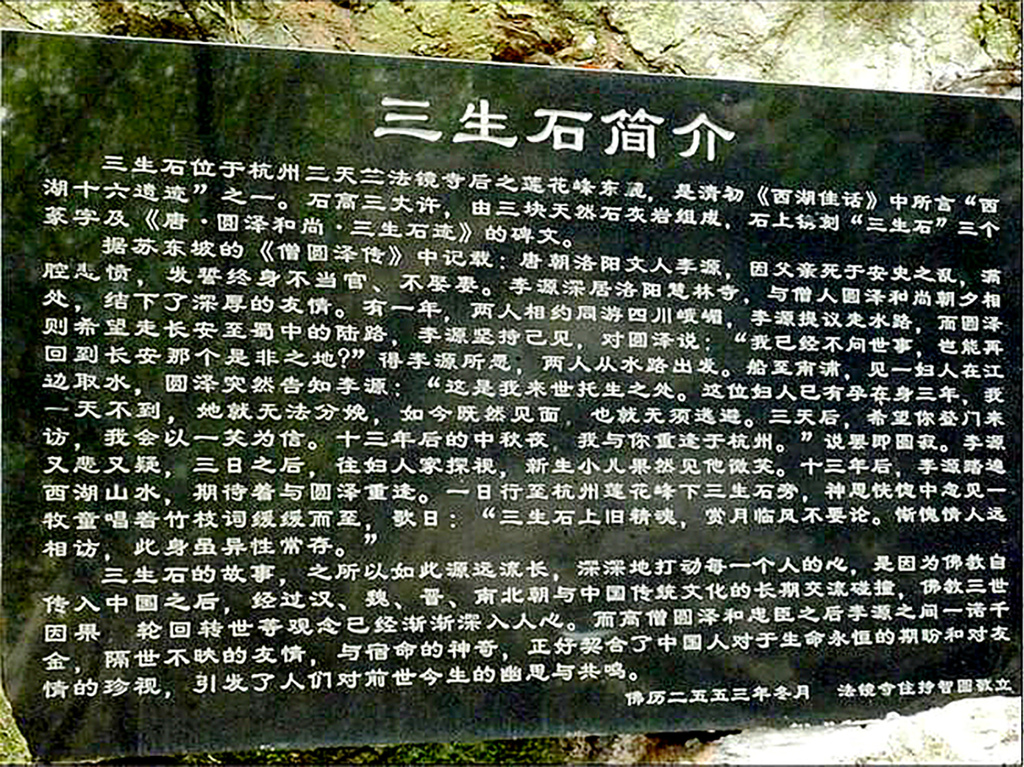

我对天竺之名本来很有好感了,居然还发现历代诗词中,有几首吟咏三生石的。手头的资料很少,只说在天竺山,没有具体地点。虽然失望地发现这块三生石无关男女,是关于和尚和书生,还是要去找一找。

第二次骑车上天竺,如入世外桃源。因是上坡,推车缓行。夏日午后,却一点不晒,一路大树参天,密荫匝地。路旁时见清淙小溪,低矮民居。有人在溪水里冰西瓜。路人不多,互相见面都点点头;说话带口音,我居然听不懂。见到我都朝我看,显然是个闯入桃花源的外来者。每行片刻,树影间便露出黄墙红顶的寺庙。最先的是下天竺,当时在修,庙里土味很重,却也安安静静,只听到窗外树上的蝉鸣。中天竺大一些。上天竺最大。都不要门票。没有灵隐的庞大显赫,却有隐者的清净深幽。出上天竺往前只见高山,已经无路可走。不能弃车爬山,于是返回寺里买了两本薄薄的油印小册子。现在还记得其中一本棕色套印封面的叫《佛教人生观》;另一本白面子,讲量子理论等最新科学理论和佛教的印证。我平时轻易不舍财,这回是给迷住了。

回来时看路边的树,认出银杏和七叶树。数年后我在北大看到满目金黄飒飒的银杏时目瞪口呆,原来这玩意一点不珍稀。当时在天竺头回见,记起生物课本封底的照片,小叶子可爱如小扇子,说是珍稀植物。小风一吹,小扇子齐刷刷地轻摇,地上光影跳动。我郑重地捡起一片小扇子,夹入《佛教人生观》里。然后又见到一种硕大的树叶,活像巨人天灵掌,有的五指,最多七指,大开大合极为潇洒。当时猜会不会是菩提树,既然这地方是佛教胜地。回家一查是七叶树,在江南也算少见。

在下天竺的寺院背后看到一条小路,通向一小山坡,有石阶。拾级而上,一会儿就听得人声水声喧哗,往下一看,果然是灵隐冷泉亭边的瀑布。终于找到灵隐的后门了!从此我来灵隐必走天竺,免大门票。每次从天竺的幽静走入灵隐的喧哗,总像是从空门走入尘世。

(三)

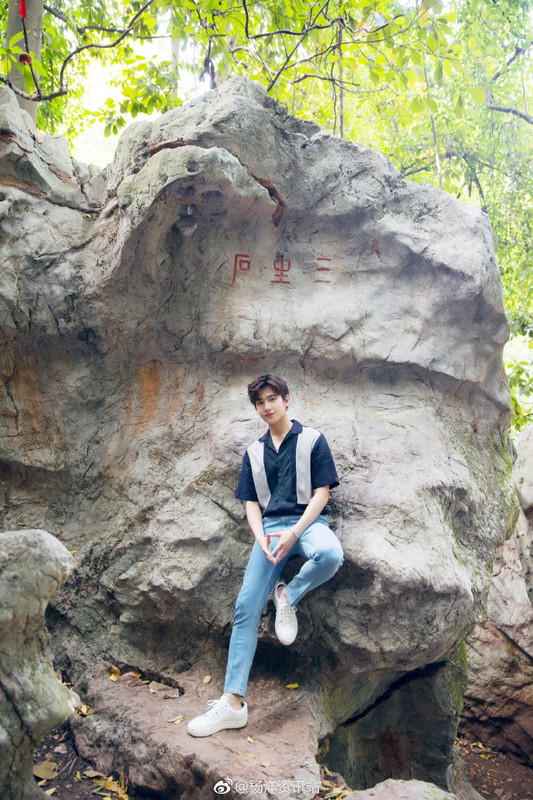

那次没找到三生石。数年之后要出国,发愿把杭州没去过的名胜都去一遍,包括于谦墓、三生石等。此时的旅游信息业发达了,得知三生石在下天竺附近。果然一找便到,其实就在那条通往灵隐的山路附近。不过找到的下场很惨,在版上报告过,简言之:野蚊肆虐,仓皇拍照,狼狈逃窜。看来人们应当充分享受寻找的过程;寻找的结果,往往anti-climactic.

附网图: