旧版网友听叶嘉莹的讲座

版主: kazaawang, wh

#1 旧版网友听叶嘉莹的讲座

再转发几个旧版灌的叶嘉莹:

https://m.weiming.info/zhuti/LeisureTime/361007

发信人: Iliad (飞鸿)

标 题: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 14:25:07 2009, 美东)

上次说要八一八的,一直没时间。现在来。

话说俺当初在某大念Ph.D.的时候,经常去旁听一些乱七八糟的课,其中不少都是东亚系的课。某大的东亚系在美国还是不错的,俺在那个系又有个好朋友,所以连一些seminar啊,马屁大会啊什么的都去过,很多人都认识,所以对他们还挺熟的。某大的东亚系以现代文学为强项,学生们的古代文学知识也不多,这方面的课也很少,所以有一年,系主任就把叶嘉莹从加拿大请来了,客座了半年,开中国诗词鉴赏课。话说某大东亚系的学生有个习惯,只要有从外面请人来开课,学生不论中国人外国人,不管选不选,都齐刷刷的来听课,叶嘉莹之后清华的汪晖也来过,也是如此。

那个时候俺已经在东亚系混了一阵了,对他们中国古典的东西比较失望,听说叶嘉莹来了,俺也去听。俺不怕被人笑的说一句,因为俺自小欢喜古典文学,自认为对诗词歌赋的东西比较精通,所以对这个课本来是抱着一点谨慎的态度的。听了一堂俺就发现叶嘉莹是真正懂的,而且是以中国固有的文学精神和审美情趣来懂的,这在当今的所谓文学研究的领域里是十分难得的。上次wh说叶嘉莹经常搞一些西方美学、文学理论堆进来,呵呵,我觉得她已经是搞这些东西搞的最少的一个了,而且她显然是迫不得已的,她的精神是中国的,夹七夹八弄些外国人的理论来充门面,无非是求生存而已,不像现在一般做文学的人,不管人在国内国外,哪个不是从西方文学理论出发来做的?俺对这个是比较愤啦。所以,虽然叶嘉莹讲的东西对我来说都是很熟悉的,并不真的会学到什么新东西,可是我还是听了一学期,就是因为听着亲切。其实目前这个圈子里的人都认为她的轨道早就过时了,没发展,因为不是从西方文学理论出发的,好在她也这么大年纪了,也不用太发展了。不过她的学生们,大家都说没有一个青出于蓝的,就是因为她的轨道过时了呀。俺是觉得怪悲哀的。

叶嘉莹讲课真的很投入,明显很享受的样子,也比较天马行空。当然我强烈怀疑她用英文怎么能讲,至少会受到非常大的限制。我不确切了解她英文怎么样的,有个感觉不会太好,更重要的是,她从中国文学固有的精神出发讲授中国文学,这个本来就不能用英文很好的完成。

还有一点比较特殊的是,她在某大讲的最后一堂课,居然来了好多个四五十、五六十的人,都是她过去的学生们,好像还跳出来讲话啥的,记不太清了。俺是不太喜欢这种壮声势的方法,不过好像在文科领域里不算奇怪。

然后她爱“吟”诗,有人号称她是当今世界上硕果仅存的会吟诗的人了。这个当然不对,不过那些人都不如她有名就是了。但是她吟的时候,俺真觉得有些字她故意念个和现在不一样的发音,但也并不是古音。当然她吟的时候很享受。

她的私人生活是挺不幸的。丈夫应该是对她有过家庭暴力的,女儿又早早死了。所以她常常带入老杜流离颠倒的诗里面,我觉得有些感情很相通。

她在燕京大学的老师顾随,是她一直惦记的。79年以后她常往大陆跑,后来联系了顾随的儿女,把当年她听课时候记的笔记给整理出版了,就是名叫驼庵诗话的一本书。

她最近一些年在台湾办了不少公开的讲座,俺的亲戚就去听过,还买了好几本她的书。嘿,要说她的书,大陆出一套,台湾出一套,也挺爽的哈。

先八到这里吧。

https://m.weiming.info/zhuti/LeisureTime/361007

发信人: Iliad (飞鸿)

标 题: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 14:25:07 2009, 美东)

上次说要八一八的,一直没时间。现在来。

话说俺当初在某大念Ph.D.的时候,经常去旁听一些乱七八糟的课,其中不少都是东亚系的课。某大的东亚系在美国还是不错的,俺在那个系又有个好朋友,所以连一些seminar啊,马屁大会啊什么的都去过,很多人都认识,所以对他们还挺熟的。某大的东亚系以现代文学为强项,学生们的古代文学知识也不多,这方面的课也很少,所以有一年,系主任就把叶嘉莹从加拿大请来了,客座了半年,开中国诗词鉴赏课。话说某大东亚系的学生有个习惯,只要有从外面请人来开课,学生不论中国人外国人,不管选不选,都齐刷刷的来听课,叶嘉莹之后清华的汪晖也来过,也是如此。

那个时候俺已经在东亚系混了一阵了,对他们中国古典的东西比较失望,听说叶嘉莹来了,俺也去听。俺不怕被人笑的说一句,因为俺自小欢喜古典文学,自认为对诗词歌赋的东西比较精通,所以对这个课本来是抱着一点谨慎的态度的。听了一堂俺就发现叶嘉莹是真正懂的,而且是以中国固有的文学精神和审美情趣来懂的,这在当今的所谓文学研究的领域里是十分难得的。上次wh说叶嘉莹经常搞一些西方美学、文学理论堆进来,呵呵,我觉得她已经是搞这些东西搞的最少的一个了,而且她显然是迫不得已的,她的精神是中国的,夹七夹八弄些外国人的理论来充门面,无非是求生存而已,不像现在一般做文学的人,不管人在国内国外,哪个不是从西方文学理论出发来做的?俺对这个是比较愤啦。所以,虽然叶嘉莹讲的东西对我来说都是很熟悉的,并不真的会学到什么新东西,可是我还是听了一学期,就是因为听着亲切。其实目前这个圈子里的人都认为她的轨道早就过时了,没发展,因为不是从西方文学理论出发的,好在她也这么大年纪了,也不用太发展了。不过她的学生们,大家都说没有一个青出于蓝的,就是因为她的轨道过时了呀。俺是觉得怪悲哀的。

叶嘉莹讲课真的很投入,明显很享受的样子,也比较天马行空。当然我强烈怀疑她用英文怎么能讲,至少会受到非常大的限制。我不确切了解她英文怎么样的,有个感觉不会太好,更重要的是,她从中国文学固有的精神出发讲授中国文学,这个本来就不能用英文很好的完成。

还有一点比较特殊的是,她在某大讲的最后一堂课,居然来了好多个四五十、五六十的人,都是她过去的学生们,好像还跳出来讲话啥的,记不太清了。俺是不太喜欢这种壮声势的方法,不过好像在文科领域里不算奇怪。

然后她爱“吟”诗,有人号称她是当今世界上硕果仅存的会吟诗的人了。这个当然不对,不过那些人都不如她有名就是了。但是她吟的时候,俺真觉得有些字她故意念个和现在不一样的发音,但也并不是古音。当然她吟的时候很享受。

她的私人生活是挺不幸的。丈夫应该是对她有过家庭暴力的,女儿又早早死了。所以她常常带入老杜流离颠倒的诗里面,我觉得有些感情很相通。

她在燕京大学的老师顾随,是她一直惦记的。79年以后她常往大陆跑,后来联系了顾随的儿女,把当年她听课时候记的笔记给整理出版了,就是名叫驼庵诗话的一本书。

她最近一些年在台湾办了不少公开的讲座,俺的亲戚就去听过,还买了好几本她的书。嘿,要说她的书,大陆出一套,台湾出一套,也挺爽的哈。

先八到这里吧。

x1

#2 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

发信人: wh (wh)

标 题: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 20 10:53:26 2009, 美东)

百度上对叶嘉莹的介绍很详细感人。说她怎么从小秉承家教,熟读诗词。但身世坎坷,嫁给国民党人,遭受政治冲击,丈夫入狱,她一个人上班+持家,养全家老幼,身体很不好。丈夫出狱后一直没有工作,脾气暴戾,摔锅砸碗。后来女儿又车祸丧生。但她一直热爱诗词,热爱教书,并在文革结束后积极与国内联系,屡屡回国,在几十所高校讲学讲座,育人无数,深受学生喜爱——我怎么从来没听过她的讲座?你们谁听过见过她吗?她至今八十多高龄,还在带研究生。

摘抄几段百度。上下恐不连贯。有兴趣的最好点击链接去读原文:

http://baike.baidu.com/view/279268.htm

叶嘉莹(1924.7.18— )

生平简介

叶嘉莹,南开大学中华古典文化研究所所长,博士生导师,加拿大籍中国古典文学专家,加拿大皇家学会院士,曾任台湾大学教授、美国哈佛大学、密歇根大学及哥伦比亚大学客座教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,并受聘于国内多所大学客座教授及中国社会科学院文学所名誉研究员。

叶嘉莹,号迦陵。1924年7月出生于北京的一个书香世家,先祖系蒙古满族叶赫那拉氏。3、4岁时父母就开始教她背诵古诗,认识汉字。6岁就随家庭教师读《论语》,9岁考入笃志小学,一年以后,以同等学历考入北平市立二女中。

1941年,年仅十七岁的叶嘉莹先生以优异的成绩考入辅仁大学国文系,专攻古典文学专业。大学期间,叶嘉莹从师于古典诗词名家顾随教授,并深得顾随教授的赏识。师生常常唱和往来,留下篇篇佳作。

1948年叶嘉莹结婚随丈夫迁居台湾。从五十年代初任台湾大学专职教授,其后又被淡江大学、辅仁大学聘为兼职教授。1969年定居加拿大温哥华,任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授。

往事略集

▲与古典文学名师顾羡季诗词唱和

叶嘉莹就读辅仁大学国文系期间是她诗词创作最为丰盛的时期,不仅是因为国难家愁,“诗穷而后工”,重要的是她在大学二年级的时候遇到了古典文学名师顾随顾羡季先生,并深得顾先生的赏识。那时候,顾先生不仅认真批改她的诗词习作,而且师生间还时有唱和。比如《摇落》和《晚秋五首》就是那个时期的代表作。“心花开落谁能见,诗句吟成自费词。”“收拾闲愁应未尽,坐调弦柱到三更。”“冢中热血千年碧,炉内残灰一夜红。”

顾随先生曾在给她的一封信中写道:“假使苦水(顾先生的别号)有法可传,则截至今日,凡所有法,足下已尽得之。”她不仅得到了顾先生的真传,而且别有创意,在老师的学术上更上一层楼。

顾随先生的一些词句也给予她极大的精神的鼓励和慰藉,“拼将眼泪双双落,换取心花瓣瓣开。”从顾先生的诗句之中,她获得一种强毅的担荷的精神,一种直面苦难不求逃避的坚毅的精神。

她一直铭记着老师顾羡季先生的那句话:“一个人要以无生之觉悟为有生之事业;以悲观之心态过乐观之生活。”

叶嘉莹1945年大学毕业,在北平的中学教书,经人介绍认识了在国民党海军任职的赵先生。“我的一生都不是我的选择。我先生的姐姐是我的老师,是我的老师选择了我。”

她24岁结婚,同年11月因政局转变,随丈夫的工作调动去了台湾,1949年8月生下第一个女儿。在大陆解放之后,台湾的白色恐怖加剧,1949年12月,大女儿才三个多月,丈夫因为“思想问题”被拘捕。

她一并被抓,很快就被放了出来。却已经无家可归, 只能带着怀中的女儿投奔到丈夫的一个亲戚家。开学后她找到一家私立中学教书。 她的先生被关了3年,直到1952年才被从监狱里放出来。次年叶嘉莹生下了小女儿,家务负担很重,她的身体状况又一直不好,一度还得了哮喘病。她当时在三所大学教七门课程,还要在电台和电视台讲授诗词,上午讲三个小时,下午讲三个小时,晚上还要讲两个小时,她不知道自己到底教了多少课。她的先生因为无端被关押了好几年,而后一直没有工作,脾气越来越坏,动辄暴怒,精神上的压抑一直是她生活中挥之不去的阴影。在最痛苦的时候,她甚至想到过打开家里的煤气结束自己的生命。这是她人生中第二次重大的打击。

叶嘉莹从1948年离开家乡,在台湾执教20年,于1969年定居加拿大,1970年接受了大不列颠哥伦比亚大学的终身聘约。

她要负担一家人的生活,上有80岁的老父亲,下有一个念大学、一个念中学的女儿,先生没有工作。而且加拿大的大学要求她必须用英文教书,用英文讲诗词,她经常查生字到凌晨两点钟,而一大早就要上讲台去给学生们娓娓道来。下午5点钟,她正忙于跟研究生讨论,她的先生打来电话,问她为什么还不回家做饭,她只能低声解释。如果先生下厨房做了晚饭,那么她回家后会发现所有的锅都丢在地上,以示抗议。

生活刚刚安定下来,工作的压力也减轻了,1976年,52岁的叶嘉莹又遭遇了新的不幸,这是她人生中第三次重大的打击。3月24日,她从温哥华去美国的费城开会,途经多伦多看望了新婚不久的大女儿的第二天,就接到了令人难以相信的噩耗:当年那个与她相依为命在患难中成长的大女儿,在外出旅游时出了车祸,与女婿同时逝去了。她一连写下十首《哭女诗》。“我真是历尽了平生各种不幸的一个人。但是人生经历了大的苦难,就会使小我投身于大的境界。”“也许我留下一些东西,也许我写的诗词或者论文,你们觉得也还有美的地方。可是我那一柱鲛绡,我是用多少忧愁和困难织出来的?”

虽然叶嘉莹如今著作等身,但是艰苦的时候她不仅没有书房,甚至连一张书桌都没有。她说她并没有想要成为诗人或者学者,曾经也没有想过要担负起传承的责任,只是因为自己对古典诗词真的有感情,真的有兴趣。于是她可以“忍困不眠,忍饥不食”,不是为了什么名利,也不是为了成就什么外在的东西。而是,当陶渊明、杜甫可以在你的感受之中复活的时候,诗歌自然会唤起你一种活泼开放的精神,诗歌的生命与你的生命融为一体,那是至美至善的无尽的愉悦。

▲蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

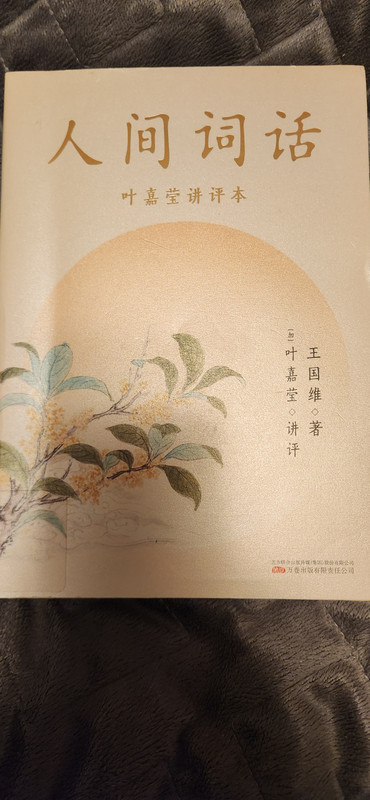

叶嘉莹大半生的学术生涯,与王国维是分不开的。《王国维及其文学批评》一书,记载着她与这个远逝的灵魂攀谈的痕迹。

还在辅仁大学念书的时候,有一天,同学抄了几首王国维先生的《蝶恋花》给叶嘉莹看。“满地霜华浓似雪。人语西风,瘦马嘶残月。”这样凄美的句子立刻使她产生了共鸣,方知《人间词话》的作者,原来还有这样缠绵哀感的小令。她一下子爱上了王国维的词,便到图书馆借阅他的全集。不料一看之后,又失望又讶异:失望的是,王国维遗留的词作并不甚多,仅百余首,其余大抵是些她还不甚明了的枯燥的考证著作;而更可讶异的是,王国维竟然以51岁的盛年,自沉昆明湖而去。究竟是什么原因,使他如此坚决地抛弃了自己从前一切的兴趣和爱好?又是怎样的痛苦,让他毫不顾惜地结束了自己正当盛年的生命?这些问题一直盘旋在叶嘉莹的脑海。

上世纪六十年代末,叶嘉莹离开哈佛以前,曾经拟定了一个关于王国维的研究计划,之后屡遭变故,几经耽搁,才于1970年重返哈佛,将计划完成。而多年前困扰她的疑问,也慢慢彰显了答案。

王国维在民国初年留下遗书,以“经此世变,义无再辱”之理由,决然自沉。叶嘉莹研究认为,真正的原因在于,王国维需要的是一个纯然客观的研究环境,然而在旧中国那样的乱世中,要想避免政治背景的沾染而保持自己一份超然的立场,就他曾经入值溥仪“南书房”的身份而言,几乎是既不可能为人理解也不可能被人接受的。但由于王国维既有一种悲观性格而不能作积极进取的行动,又怀有过于崇高的理想而无法随波逐流,在政党倾轧、军阀混战的乱世,他唯恐陷入被迫辱的绝境,才决意一死,以殉他理想中的最后一点清白。

虽则混沌乱世未曾给静安先生一个良好的环境,但静安先生以极高的天赋而在学术事业的盛年自杀,不能不说是时代的一种损失。所谓“时代既有负于静安先生,静安先生亦有负于所生之时代”是也。叶嘉莹认为,即使大道之理想不能实现,但关怀的仁心不可丧失,人应当最大限度地发挥自身的才力,方能不负年华性命、时代与家国。

▲为弘扬传统文化,她拿出退休金设奖学金

“我从1945年大学毕业开始教书,教了60多年,没有一年休息不教书。教书是我最大的快乐。任何一种学术文化得以延于久远,都正赖其有继承和发扬的传人,教学就正是这样一种薪尽火传的神圣的工作。我的心愿就是能够教几个好学生。”

她的一生中投注精力最多的就是教书,在北平教三所中学,在台湾连中学带大学执教20年,于1969年定居加拿大,次年得到了大不列颠哥伦比亚大学的终身聘约,早已是桃李满天下。

1976年“文革”结束,中国迎来了改革开放的春天。她马上给大陆的教育部写信,申请利用自己的休假时间回国教书。得到批准之后,1979年她第一次回国讲学,写下“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”《诗经》、《离骚》,李白、杜甫,中国诗歌一脉相传,伟大的诗人担荷着人类的苦难。已故著名学者缪钺先生称她是“怀京华北斗之心,尽书生报国之力。”她这样克服重重困难,坚持回到国内来教书,既有她的故园之思和报国情怀,也有她对于中华古典文化的热爱和对于传承的一份担当。1996年她在南开大学创办“中华古典文化研究所”,并拿出自己10万美元的退休金设立“叶氏驮庵”奖学金和“永言”学术基金。

至今她已经84岁高龄,仍然坚持每周给研究生上课两三次,每次都在3个小时左右。她与学生们讨论,认真批改他们的习作,指导他们完成毕业论文。

▲临岐一课浑难罢,直到深宵夜角吹

当年南开大学中文系为叶嘉莹安排的课程,是讲授汉魏南北朝诗。每周上课两次,地点在主楼一间约可坐300人的大阶梯教室。讲课开始后,同学们反响极为热烈,慕名而来的更有许多天津其他院校的学生,临时增加的课桌椅一直排到了讲台边缘和教室门口,以致于有时叶嘉莹想要走进教室、步上讲台都十分困难。中文系无奈出一下策:只有持听课证的同学方可入场。这一来引起了其他院校学生的不满。天津师范大学一个伶俐姑娘想出对策,竟然找来一块萝卜刻了一个文学院图章,自制了一个假听课证。一时间,真假听课证统统洛阳纸贵,叶嘉莹上不去讲台的困难虽然得到了改善,但每回上课,教室的阶梯和墙边,依然挤满了或坐或立的人。

30年光阴驰过,回顾这段往事,叶嘉莹依然忍俊不禁,抚掌直笑。她告诉我们,当年那个刻萝卜图章的姑娘徐小莉,如今已是天津电大的老师,仍然一有机会就来听她讲课。“我30年前的那些学生们,现在还来听我讲课的,还有很多呢。”

从上世纪八十年代起,叶嘉莹凡有暑假年假,必定回国讲学。她曾应邀到南开大学、天津大学、北京大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、华东师范大学、四川大学、云南大学、湖北大学、湘潭大学、辽宁大学、黑龙江大学、兰州大学、新疆大学等几十所高校讲学;又应各社会团体邀请举办了数次颇有影响的古典诗词系列专题讲演。凡开讲时,必定人头攒动,从七八十岁的学者,到十七八岁的青年,无不喜爱赞许。

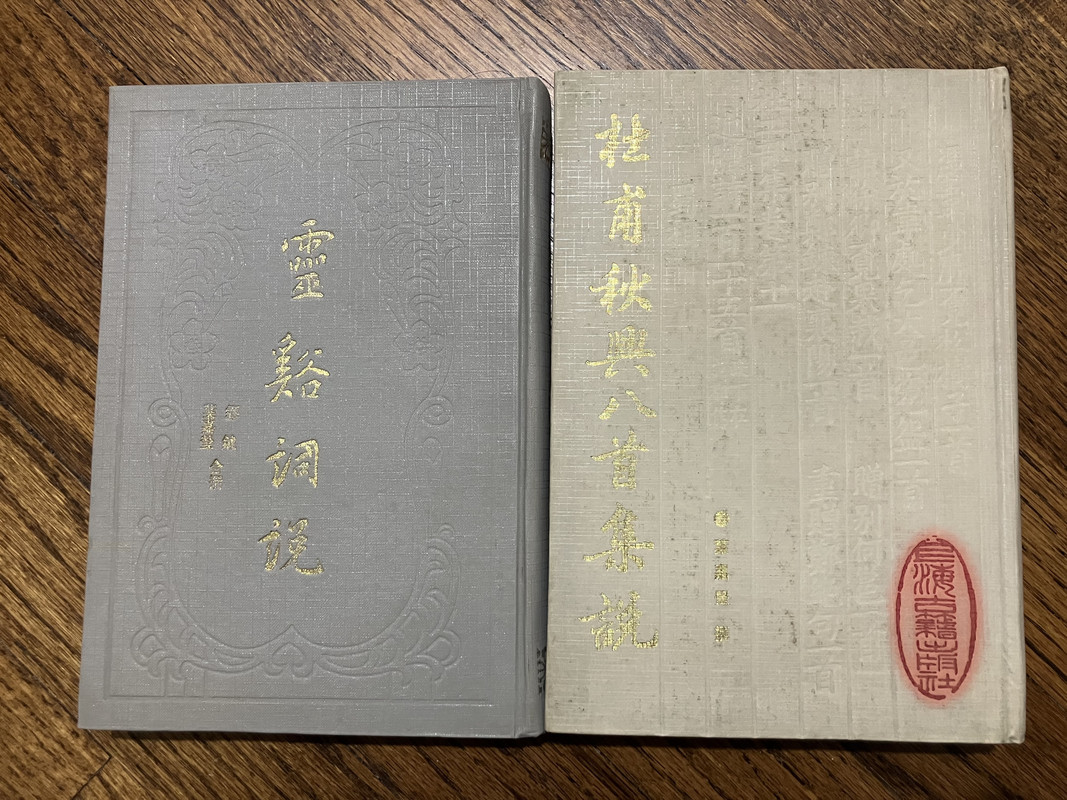

1981年叶嘉莹在杜甫草堂参加杜甫学会第一届年会期间,与前辈学人缪钺先生,还曾有过一段知遇之缘。后来与缪先生合著《灵溪词说》,更被缪先生许为“晚年第一知己”。

叶嘉莹还记得当年第一次离开南开时,最后一晚为学生们讲课的情景。铃声响起时,没有一个人离开。她与学生们,就这样如痴如醉地沉浸在诗词的世界里,直到熄灯的号角吹起。这正是:“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。临岐一课浑难罢,直到深宵夜角吹。”

叶嘉莹一生以传薪为乐,直至花甲,直至古稀,直至耄耋,至今仍汲汲于授业,今年门下还新增了1名硕士、2名博士,1名博士后。

叶嘉莹一生际遇坎坷,多经离乱,而不幸中之大幸运,乃是她得以终生与古典诗词相随相伴。

卅载前叶嘉莹第一次回国讲学时,曾写过一首绝句:“构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”叶嘉莹一生景仰屈原和杜甫,而屈原追索理想的执着精神,杜甫心忧天下的入世情怀,同样浸透在她的生命里。“祝取重番花事好,故园春梦总依依”,高枝上的“花”象喻着她热爱的古典诗词,让她终生念念不忘的,乃是古典诗词能在祖国的土地上,开花结果。

作品:

长期在西方教学工作,叶嘉莹有机会阅读了不少西方文艺理论著作,与西方学者的交流, 更推动了她在这一领域的深入,将西方文艺理论引入中国古典诗词研究是叶嘉莹先生对中国古典诗词研究的重要贡献。叶嘉莹先生结合西方文论中的阐释学、符号学和接受美学等理论对中国传统词学不断反思,将词分成了歌词之词、诗化之词、赋化之词三大类别,传统词学未能对此三类不同性质的词做出精微的分辨,往往以评赏赋化之词的观点来评赏歌词之词,不免有牵强比附之失、(如张惠言);也有人以评赏歌词之词的观点来评赏赋化之词,对南宋长调之慢词,未得其门径之妙,(如王国维)。这三类不同风格的词,同样具有一种属于词体之美感特质,叶嘉莹对于这种美感特质在词体的演进中,对于歌词之词、诗化之词及赋化之词不同体式的词作中的影响和作用,做了推源溯流的说明。

代表作品有《迦陵文集》十卷,《叶嘉莹作品集》二十四卷,《Studies in Chinese Poetry》,《王国维及其文学批评》,《中国词学的现代观》,《唐宋词十七讲》。

标 题: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 20 10:53:26 2009, 美东)

百度上对叶嘉莹的介绍很详细感人。说她怎么从小秉承家教,熟读诗词。但身世坎坷,嫁给国民党人,遭受政治冲击,丈夫入狱,她一个人上班+持家,养全家老幼,身体很不好。丈夫出狱后一直没有工作,脾气暴戾,摔锅砸碗。后来女儿又车祸丧生。但她一直热爱诗词,热爱教书,并在文革结束后积极与国内联系,屡屡回国,在几十所高校讲学讲座,育人无数,深受学生喜爱——我怎么从来没听过她的讲座?你们谁听过见过她吗?她至今八十多高龄,还在带研究生。

摘抄几段百度。上下恐不连贯。有兴趣的最好点击链接去读原文:

http://baike.baidu.com/view/279268.htm

叶嘉莹(1924.7.18— )

生平简介

叶嘉莹,南开大学中华古典文化研究所所长,博士生导师,加拿大籍中国古典文学专家,加拿大皇家学会院士,曾任台湾大学教授、美国哈佛大学、密歇根大学及哥伦比亚大学客座教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,并受聘于国内多所大学客座教授及中国社会科学院文学所名誉研究员。

叶嘉莹,号迦陵。1924年7月出生于北京的一个书香世家,先祖系蒙古满族叶赫那拉氏。3、4岁时父母就开始教她背诵古诗,认识汉字。6岁就随家庭教师读《论语》,9岁考入笃志小学,一年以后,以同等学历考入北平市立二女中。

1941年,年仅十七岁的叶嘉莹先生以优异的成绩考入辅仁大学国文系,专攻古典文学专业。大学期间,叶嘉莹从师于古典诗词名家顾随教授,并深得顾随教授的赏识。师生常常唱和往来,留下篇篇佳作。

1948年叶嘉莹结婚随丈夫迁居台湾。从五十年代初任台湾大学专职教授,其后又被淡江大学、辅仁大学聘为兼职教授。1969年定居加拿大温哥华,任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授。

往事略集

▲与古典文学名师顾羡季诗词唱和

叶嘉莹就读辅仁大学国文系期间是她诗词创作最为丰盛的时期,不仅是因为国难家愁,“诗穷而后工”,重要的是她在大学二年级的时候遇到了古典文学名师顾随顾羡季先生,并深得顾先生的赏识。那时候,顾先生不仅认真批改她的诗词习作,而且师生间还时有唱和。比如《摇落》和《晚秋五首》就是那个时期的代表作。“心花开落谁能见,诗句吟成自费词。”“收拾闲愁应未尽,坐调弦柱到三更。”“冢中热血千年碧,炉内残灰一夜红。”

顾随先生曾在给她的一封信中写道:“假使苦水(顾先生的别号)有法可传,则截至今日,凡所有法,足下已尽得之。”她不仅得到了顾先生的真传,而且别有创意,在老师的学术上更上一层楼。

顾随先生的一些词句也给予她极大的精神的鼓励和慰藉,“拼将眼泪双双落,换取心花瓣瓣开。”从顾先生的诗句之中,她获得一种强毅的担荷的精神,一种直面苦难不求逃避的坚毅的精神。

她一直铭记着老师顾羡季先生的那句话:“一个人要以无生之觉悟为有生之事业;以悲观之心态过乐观之生活。”

叶嘉莹1945年大学毕业,在北平的中学教书,经人介绍认识了在国民党海军任职的赵先生。“我的一生都不是我的选择。我先生的姐姐是我的老师,是我的老师选择了我。”

她24岁结婚,同年11月因政局转变,随丈夫的工作调动去了台湾,1949年8月生下第一个女儿。在大陆解放之后,台湾的白色恐怖加剧,1949年12月,大女儿才三个多月,丈夫因为“思想问题”被拘捕。

她一并被抓,很快就被放了出来。却已经无家可归, 只能带着怀中的女儿投奔到丈夫的一个亲戚家。开学后她找到一家私立中学教书。 她的先生被关了3年,直到1952年才被从监狱里放出来。次年叶嘉莹生下了小女儿,家务负担很重,她的身体状况又一直不好,一度还得了哮喘病。她当时在三所大学教七门课程,还要在电台和电视台讲授诗词,上午讲三个小时,下午讲三个小时,晚上还要讲两个小时,她不知道自己到底教了多少课。她的先生因为无端被关押了好几年,而后一直没有工作,脾气越来越坏,动辄暴怒,精神上的压抑一直是她生活中挥之不去的阴影。在最痛苦的时候,她甚至想到过打开家里的煤气结束自己的生命。这是她人生中第二次重大的打击。

叶嘉莹从1948年离开家乡,在台湾执教20年,于1969年定居加拿大,1970年接受了大不列颠哥伦比亚大学的终身聘约。

她要负担一家人的生活,上有80岁的老父亲,下有一个念大学、一个念中学的女儿,先生没有工作。而且加拿大的大学要求她必须用英文教书,用英文讲诗词,她经常查生字到凌晨两点钟,而一大早就要上讲台去给学生们娓娓道来。下午5点钟,她正忙于跟研究生讨论,她的先生打来电话,问她为什么还不回家做饭,她只能低声解释。如果先生下厨房做了晚饭,那么她回家后会发现所有的锅都丢在地上,以示抗议。

生活刚刚安定下来,工作的压力也减轻了,1976年,52岁的叶嘉莹又遭遇了新的不幸,这是她人生中第三次重大的打击。3月24日,她从温哥华去美国的费城开会,途经多伦多看望了新婚不久的大女儿的第二天,就接到了令人难以相信的噩耗:当年那个与她相依为命在患难中成长的大女儿,在外出旅游时出了车祸,与女婿同时逝去了。她一连写下十首《哭女诗》。“我真是历尽了平生各种不幸的一个人。但是人生经历了大的苦难,就会使小我投身于大的境界。”“也许我留下一些东西,也许我写的诗词或者论文,你们觉得也还有美的地方。可是我那一柱鲛绡,我是用多少忧愁和困难织出来的?”

虽然叶嘉莹如今著作等身,但是艰苦的时候她不仅没有书房,甚至连一张书桌都没有。她说她并没有想要成为诗人或者学者,曾经也没有想过要担负起传承的责任,只是因为自己对古典诗词真的有感情,真的有兴趣。于是她可以“忍困不眠,忍饥不食”,不是为了什么名利,也不是为了成就什么外在的东西。而是,当陶渊明、杜甫可以在你的感受之中复活的时候,诗歌自然会唤起你一种活泼开放的精神,诗歌的生命与你的生命融为一体,那是至美至善的无尽的愉悦。

▲蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

叶嘉莹大半生的学术生涯,与王国维是分不开的。《王国维及其文学批评》一书,记载着她与这个远逝的灵魂攀谈的痕迹。

还在辅仁大学念书的时候,有一天,同学抄了几首王国维先生的《蝶恋花》给叶嘉莹看。“满地霜华浓似雪。人语西风,瘦马嘶残月。”这样凄美的句子立刻使她产生了共鸣,方知《人间词话》的作者,原来还有这样缠绵哀感的小令。她一下子爱上了王国维的词,便到图书馆借阅他的全集。不料一看之后,又失望又讶异:失望的是,王国维遗留的词作并不甚多,仅百余首,其余大抵是些她还不甚明了的枯燥的考证著作;而更可讶异的是,王国维竟然以51岁的盛年,自沉昆明湖而去。究竟是什么原因,使他如此坚决地抛弃了自己从前一切的兴趣和爱好?又是怎样的痛苦,让他毫不顾惜地结束了自己正当盛年的生命?这些问题一直盘旋在叶嘉莹的脑海。

上世纪六十年代末,叶嘉莹离开哈佛以前,曾经拟定了一个关于王国维的研究计划,之后屡遭变故,几经耽搁,才于1970年重返哈佛,将计划完成。而多年前困扰她的疑问,也慢慢彰显了答案。

王国维在民国初年留下遗书,以“经此世变,义无再辱”之理由,决然自沉。叶嘉莹研究认为,真正的原因在于,王国维需要的是一个纯然客观的研究环境,然而在旧中国那样的乱世中,要想避免政治背景的沾染而保持自己一份超然的立场,就他曾经入值溥仪“南书房”的身份而言,几乎是既不可能为人理解也不可能被人接受的。但由于王国维既有一种悲观性格而不能作积极进取的行动,又怀有过于崇高的理想而无法随波逐流,在政党倾轧、军阀混战的乱世,他唯恐陷入被迫辱的绝境,才决意一死,以殉他理想中的最后一点清白。

虽则混沌乱世未曾给静安先生一个良好的环境,但静安先生以极高的天赋而在学术事业的盛年自杀,不能不说是时代的一种损失。所谓“时代既有负于静安先生,静安先生亦有负于所生之时代”是也。叶嘉莹认为,即使大道之理想不能实现,但关怀的仁心不可丧失,人应当最大限度地发挥自身的才力,方能不负年华性命、时代与家国。

▲为弘扬传统文化,她拿出退休金设奖学金

“我从1945年大学毕业开始教书,教了60多年,没有一年休息不教书。教书是我最大的快乐。任何一种学术文化得以延于久远,都正赖其有继承和发扬的传人,教学就正是这样一种薪尽火传的神圣的工作。我的心愿就是能够教几个好学生。”

她的一生中投注精力最多的就是教书,在北平教三所中学,在台湾连中学带大学执教20年,于1969年定居加拿大,次年得到了大不列颠哥伦比亚大学的终身聘约,早已是桃李满天下。

1976年“文革”结束,中国迎来了改革开放的春天。她马上给大陆的教育部写信,申请利用自己的休假时间回国教书。得到批准之后,1979年她第一次回国讲学,写下“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”《诗经》、《离骚》,李白、杜甫,中国诗歌一脉相传,伟大的诗人担荷着人类的苦难。已故著名学者缪钺先生称她是“怀京华北斗之心,尽书生报国之力。”她这样克服重重困难,坚持回到国内来教书,既有她的故园之思和报国情怀,也有她对于中华古典文化的热爱和对于传承的一份担当。1996年她在南开大学创办“中华古典文化研究所”,并拿出自己10万美元的退休金设立“叶氏驮庵”奖学金和“永言”学术基金。

至今她已经84岁高龄,仍然坚持每周给研究生上课两三次,每次都在3个小时左右。她与学生们讨论,认真批改他们的习作,指导他们完成毕业论文。

▲临岐一课浑难罢,直到深宵夜角吹

当年南开大学中文系为叶嘉莹安排的课程,是讲授汉魏南北朝诗。每周上课两次,地点在主楼一间约可坐300人的大阶梯教室。讲课开始后,同学们反响极为热烈,慕名而来的更有许多天津其他院校的学生,临时增加的课桌椅一直排到了讲台边缘和教室门口,以致于有时叶嘉莹想要走进教室、步上讲台都十分困难。中文系无奈出一下策:只有持听课证的同学方可入场。这一来引起了其他院校学生的不满。天津师范大学一个伶俐姑娘想出对策,竟然找来一块萝卜刻了一个文学院图章,自制了一个假听课证。一时间,真假听课证统统洛阳纸贵,叶嘉莹上不去讲台的困难虽然得到了改善,但每回上课,教室的阶梯和墙边,依然挤满了或坐或立的人。

30年光阴驰过,回顾这段往事,叶嘉莹依然忍俊不禁,抚掌直笑。她告诉我们,当年那个刻萝卜图章的姑娘徐小莉,如今已是天津电大的老师,仍然一有机会就来听她讲课。“我30年前的那些学生们,现在还来听我讲课的,还有很多呢。”

从上世纪八十年代起,叶嘉莹凡有暑假年假,必定回国讲学。她曾应邀到南开大学、天津大学、北京大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、华东师范大学、四川大学、云南大学、湖北大学、湘潭大学、辽宁大学、黑龙江大学、兰州大学、新疆大学等几十所高校讲学;又应各社会团体邀请举办了数次颇有影响的古典诗词系列专题讲演。凡开讲时,必定人头攒动,从七八十岁的学者,到十七八岁的青年,无不喜爱赞许。

1981年叶嘉莹在杜甫草堂参加杜甫学会第一届年会期间,与前辈学人缪钺先生,还曾有过一段知遇之缘。后来与缪先生合著《灵溪词说》,更被缪先生许为“晚年第一知己”。

叶嘉莹还记得当年第一次离开南开时,最后一晚为学生们讲课的情景。铃声响起时,没有一个人离开。她与学生们,就这样如痴如醉地沉浸在诗词的世界里,直到熄灯的号角吹起。这正是:“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。临岐一课浑难罢,直到深宵夜角吹。”

叶嘉莹一生以传薪为乐,直至花甲,直至古稀,直至耄耋,至今仍汲汲于授业,今年门下还新增了1名硕士、2名博士,1名博士后。

叶嘉莹一生际遇坎坷,多经离乱,而不幸中之大幸运,乃是她得以终生与古典诗词相随相伴。

卅载前叶嘉莹第一次回国讲学时,曾写过一首绝句:“构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”叶嘉莹一生景仰屈原和杜甫,而屈原追索理想的执着精神,杜甫心忧天下的入世情怀,同样浸透在她的生命里。“祝取重番花事好,故园春梦总依依”,高枝上的“花”象喻着她热爱的古典诗词,让她终生念念不忘的,乃是古典诗词能在祖国的土地上,开花结果。

作品:

长期在西方教学工作,叶嘉莹有机会阅读了不少西方文艺理论著作,与西方学者的交流, 更推动了她在这一领域的深入,将西方文艺理论引入中国古典诗词研究是叶嘉莹先生对中国古典诗词研究的重要贡献。叶嘉莹先生结合西方文论中的阐释学、符号学和接受美学等理论对中国传统词学不断反思,将词分成了歌词之词、诗化之词、赋化之词三大类别,传统词学未能对此三类不同性质的词做出精微的分辨,往往以评赏赋化之词的观点来评赏歌词之词,不免有牵强比附之失、(如张惠言);也有人以评赏歌词之词的观点来评赏赋化之词,对南宋长调之慢词,未得其门径之妙,(如王国维)。这三类不同风格的词,同样具有一种属于词体之美感特质,叶嘉莹对于这种美感特质在词体的演进中,对于歌词之词、诗化之词及赋化之词不同体式的词作中的影响和作用,做了推源溯流的说明。

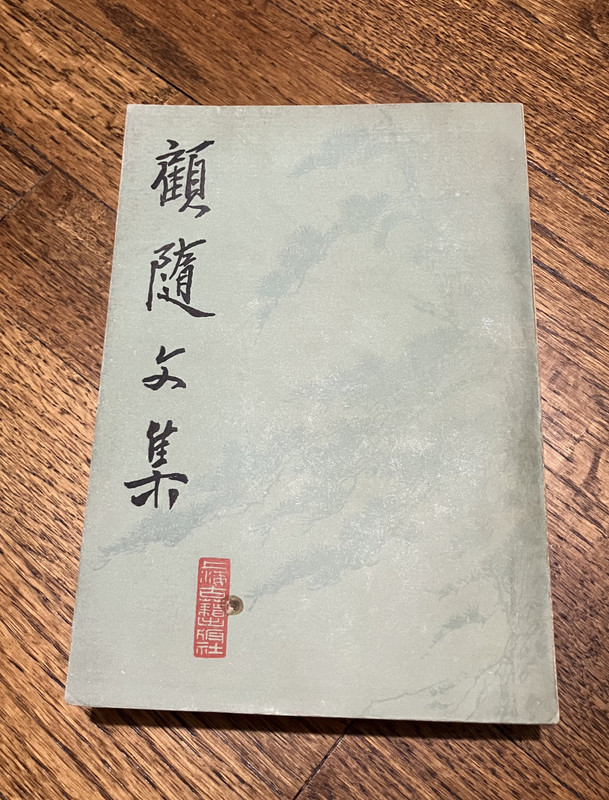

代表作品有《迦陵文集》十卷,《叶嘉莹作品集》二十四卷,《Studies in Chinese Poetry》,《王国维及其文学批评》,《中国词学的现代观》,《唐宋词十七讲》。

#4 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

再贴两个当时的回帖。昨天听了个汉学讲座,也说到中国文学理论和西方文学理论还没有达到同一个层次对话的程度,现在大多是用西方理论来研究中国文学,中国本身的理论传统较弱,和西方还有个融合过程,自身也需要加强。但怎么加强,还是很不容易的,中国文论讲究意会,和重逻辑推理的西方学术思维很不同。不管怎样,像叶嘉莹、刘若愚、叶威廉这些人都做得很出类拔萃。而stephen owen(宇文所安)这样的西方的汉学家又是完全不同的路数。国内对stephen owen非常重视,他的所有书都翻成了中文。可惜我都没看过……

发信人: wh (wh), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 16:40:38 2009, 美东)

我很相信叶嘉莹很有中国精神,充满古典诗词气息。不过我看她书倒没觉得是拿西方理论装门面,我觉得她把那些理论化为己有,用在诗词的解释上还是挺成功的,挺有道理,也挺有新意。不过我是本科的时候看过她的书,可能印象不一定对。

她算过时了啊,这么可惜。讲古典诗词的现代书里面,我对她印象最深。不一定是她理论过时,文学其实讲什么理论呀,我觉得都是白讲,还是要看你有没有perception,是不是足够聪明也足够痴,写得出好东西来。她有可能没找到得意门生,像顾随找她,或者谭其骧找葛剑雄那样。找个好学生很不容易,尤其现在学文学的越来越少,学古典的更少。

说起吟诗,以前孙康宜说耶鲁哪个图书馆有很多诗人吟诗的录音带,她常去借来听,听叶芝朗诵自己的诗,还有别的谁谁谁。我以前听过allen ginsberg朗诵他那首名诗howling,感觉还挺好的,比看那首诗好得多,那个根本没法看,据说他就是在打字练习,看打字机最长能打出多少纸而不断——当时都用typewriter。还有一次在香港听一群诗人朗诵他们的现代诗,给我感觉也出乎意料的好。我是根本不懂诗的,去那儿完全是凑热闹。没想到他们的诗远比大陆的好懂得多,不是那种深奥得莫名所以的,而是语言平实又很有音韵和古典美的,有古典诗词的风格,但又是通俗的白话文。那时我才发现粤语的确适合读诗,很有韵味和长短节奏,读起来很好听。粤语是保留古音最多的方言之一。

发信人: Iliad (飞鸿), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 22:07:29 2009, 美东)

你看现在的paper,哪个不是理论一堆堆的。我反正觉得中国古典文学和西方文艺理论不搭界的。。

发信人: wh (wh), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 31 17:15:28 2009, 美东)

中国古典文学不知道,反正古典文学理论的路子,和西方理论很不同。中国的文学评论都很意会,很诗意。西方就很科学化。我看钱钟书,总觉得是讲西方的东西,路子还是中国的路子。罗列一堆例子,然后就完了,不研究什么问题,也没有什么结论。

我觉得应该可以用西方理论来研究中国文学的吧。不太知道。其实也不用拘泥于什么理论,只要能帮助读者理解的,或者帮助推广古典文学的,都挺好。

发信人: wh (wh), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 16:40:38 2009, 美东)

我很相信叶嘉莹很有中国精神,充满古典诗词气息。不过我看她书倒没觉得是拿西方理论装门面,我觉得她把那些理论化为己有,用在诗词的解释上还是挺成功的,挺有道理,也挺有新意。不过我是本科的时候看过她的书,可能印象不一定对。

她算过时了啊,这么可惜。讲古典诗词的现代书里面,我对她印象最深。不一定是她理论过时,文学其实讲什么理论呀,我觉得都是白讲,还是要看你有没有perception,是不是足够聪明也足够痴,写得出好东西来。她有可能没找到得意门生,像顾随找她,或者谭其骧找葛剑雄那样。找个好学生很不容易,尤其现在学文学的越来越少,学古典的更少。

说起吟诗,以前孙康宜说耶鲁哪个图书馆有很多诗人吟诗的录音带,她常去借来听,听叶芝朗诵自己的诗,还有别的谁谁谁。我以前听过allen ginsberg朗诵他那首名诗howling,感觉还挺好的,比看那首诗好得多,那个根本没法看,据说他就是在打字练习,看打字机最长能打出多少纸而不断——当时都用typewriter。还有一次在香港听一群诗人朗诵他们的现代诗,给我感觉也出乎意料的好。我是根本不懂诗的,去那儿完全是凑热闹。没想到他们的诗远比大陆的好懂得多,不是那种深奥得莫名所以的,而是语言平实又很有音韵和古典美的,有古典诗词的风格,但又是通俗的白话文。那时我才发现粤语的确适合读诗,很有韵味和长短节奏,读起来很好听。粤语是保留古音最多的方言之一。

发信人: Iliad (飞鸿), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 22:07:29 2009, 美东)

你看现在的paper,哪个不是理论一堆堆的。我反正觉得中国古典文学和西方文艺理论不搭界的。。

发信人: wh (wh), 信区: WebRadio

标 题: Re: 叶嘉莹

发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 31 17:15:28 2009, 美东)

中国古典文学不知道,反正古典文学理论的路子,和西方理论很不同。中国的文学评论都很意会,很诗意。西方就很科学化。我看钱钟书,总觉得是讲西方的东西,路子还是中国的路子。罗列一堆例子,然后就完了,不研究什么问题,也没有什么结论。

我觉得应该可以用西方理论来研究中国文学的吧。不太知道。其实也不用拘泥于什么理论,只要能帮助读者理解的,或者帮助推广古典文学的,都挺好。

#7 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

赞资深!

我又在那个楼里找到个听过她的讲座的,就是不记得这位s**********y是谁了:

很遗憾,我全然忘掉她的讲座讲了什么,根据我的记忆,写点我记住的。

她是辅仁大学的学生,解放后辅仁大学和北京师范大学合并,于是叶嘉莹就认现在的北师大为其母校,她和同为辅仁大学毕业的北师大的刘乃和是好友,我听得那次讲座是在北师大听的,我个人没有那个瘾去听一场我压根就不知道的学者的讲座,陪老乡去的,讲座人还不少,在师大图书馆里,由刘乃和陪同,并作了叶教授的介绍。

记忆比较深的是,叶嘉莹是一个美女,那么大年龄了,依然那么美,不是电影明星的那种美,而是中国传统的知性美女,想比之下,曾经的名媛刘乃和真得土得掉渣。叶嘉莹的一个老师对她的影响很大,我记得姓赵,但我看lz说性顾,那就肯定姓顾了。 顾先生属于述而不作型的教授,叶嘉莹跟着他听课,做的笔迹很详细,去台湾,到加拿大,都随机带着,大有人在笔记在的架势,当时我还是个少女,但已经很猥琐了,第一印象就是这个漂亮的女学生爱上了她的老师。后来叶嘉莹讲诗学讲出了名,并以此维生立业,我想会不会她就是“照顾先生笔记宣科”呢? 影响肯定很大了。后来她把笔记整理,连同顾先生的家属提供的资料,出版了顾先生的文集。

叶嘉莹跟国民党老公到了台湾,他老公好像怎么冤屈坐了牢,她就开始讲诗学养家,讲出了名气,从中学一直讲到了大学,又出国讲。我觉得她在加拿大讲诗学,可能是一个很大的挑战,她说对古诗的翻译就很难,另外我想她的英文也不是特别好,毕竟没有科班用英语讲过中国古诗词。她备课花很长的时间,课下学生的问题很多,也耽搁时间,她老公就跟她吵架,那个时候似乎很是痛苦。

她失女,对她的打击也很大。

再说讲座以外的事情,她荣获加拿大皇家学会的会员,有人认为相当于国内的院士,有人认为不是。 她退休后,用自己的10万美金(或者加币)在南开成立了一个研究所,她在南开工作。据说,当时10万美金是很多的钱,但也没有得到北大和母校北师大的邀请到这些地方成立研究所,说这些名校的名教授们并看她不起,我想更多的是同行是冤家吧。

再说一件题外的事,她名气还是挺大的,但据说也很傲气。她有篇文章由前中华书局的总编傅璇琮推荐到一家著名的学术期刊,审稿的就是一位研究唐诗宋词的青年才俊,青年才俊打电话给她问些有关文章的问题,她很不耐烦,并且质问人家为什么拖着文章不发,不客气地说不发就算了。此青年才俊也不是吃素的,接着退稿了,并且说,文章没有什么新意,一是名气大,另外碍着傅璇琮的面子才准备发,没有想到姑奶奶那么傲慢。哈哈--

后来有个节目采访她的,wh可以看看,她谈了很多。我说的估计有些就是她的访谈里谈的,不一定全部是讲座里的。

我向来对东亚系的那些异邦人隔靴搔痒研究中国文学嗤之以鼻的,当然他们的研究作为海外汉学的一部分还是有价值的,但只能是中国自己文学研究的一个补充而已。

上次由 wh 在 2024年 11月 26日 21:01 修改。

原因: 未提供修改原因

原因: 未提供修改原因

#8 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

这才是好帖子

“Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves.” ― Aaron Swartz

在新水木看到的有哲理的回答

月收入 1 万是个什么样的水平?拿的人能接受,看的人说 “活不下去” 的水平。

可怜的美华。上半辈子折腾美国签证,下半辈子折腾中国签证。

在新水木看到的有哲理的回答

月收入 1 万是个什么样的水平?拿的人能接受,看的人说 “活不下去” 的水平。

可怜的美华。上半辈子折腾美国签证,下半辈子折腾中国签证。

-

VladPutin(清风不识字何故乱翻书)

- 论坛元老

VladPutin 的博客 - 帖子互动: 1698

- 帖子: 14482

- 注册时间: 2022年 7月 24日 11:12

#9 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

这才是读书版帖子该有的质量,现在乌七八糟的内容太多了。

蒙古国有愚豕浮阳外越,便结不通,频下清个痢虚之气。虽屡试开赛露之剂,终无寸效。遂引诣兽医师诊之。医者摩其腹良久,谓主人曰:"咄!此蠢物腹中空若悬磬,纵投万斛通肠开赛之剂,犹决涸泽而求鲋也,岂有济哉?"

#12 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

iliad对古典文学还是非常熟悉的,也喜欢昆曲等各种戏剧。她来我家玩时问起张充和,我才知道附近还有这么一位大家。iliad写过一篇小说吴绝传,讲春秋吴越之争。我转贴过,惭愧一直没读完:

viewtopic.php?t=91883

#16 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

+2.00 积分 [版主 wh 发放的奖励]

“Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves.” ― Aaron Swartz

在新水木看到的有哲理的回答

月收入 1 万是个什么样的水平?拿的人能接受,看的人说 “活不下去” 的水平。

可怜的美华。上半辈子折腾美国签证,下半辈子折腾中国签证。

在新水木看到的有哲理的回答

月收入 1 万是个什么样的水平?拿的人能接受,看的人说 “活不下去” 的水平。

可怜的美华。上半辈子折腾美国签证,下半辈子折腾中国签证。

#18 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

我一般自己悟,不看评论,不看八卦,演路人甲,大差不差。

我生平曾有过许多快乐的日子,我曾在节日的宴会上跟着讲笑话的人一起大笑,我曾在雨后的清晨写过许多飘逸的诗篇。

#20 Re: 旧版网友听叶嘉莹的讲座

我只看过蒋勋的几篇文章,不是我的菜,好像有点小资?记不清了。

康震我看过经典咏流传节目,挺喜欢他对诗词的解说,很到位,又很能和现代人的生活联系起来。印象最深的是齐豫和赵照合唱的余光中的乡愁,康震说起他对西安的乡情,相当感人:

这一集都很好看,不仅康震哭了,那个女评委也哭了,说摇椅让她想到她的外公。齐豫对乡愁的解说也非常漂亮,说乡愁是一种归属感,人生一路走来,归属感会给你一份稳定和扎根的感觉,跟着你一生一世,让你走得很正很心安。歌也很好听。康震觉得齐豫的嗓子像月光铺照大地,把整首歌提升了。我还是更喜欢赵照的温润……

x1