西方的情人节起源于一场悲剧:据说罗马皇帝克劳狄二世为了充实兵力,下令所有单身男性公民从军,不许结婚。天主教神父瓦伦泰不理禁令,秘密替人证婚,结果被捕,于269年2月14日被绞死。为纪念瓦伦泰的勇敢精神,人们将每年2月14日定为纪念日,成了后来的“情人节”。

中国的七夕节由星宿崇拜演化而来,最早可能追溯至东周的春秋战国时期。星宿拟人化,后来在民间传说过程中逐渐扩充成一场悲剧故事:喜欢聚众喝酒的王母娘娘又醉倒了,年幼的织女无人看管,偷偷跟着其他仙女一起下凡洗澡,牛郎趁机偷了她的衣服藏起来。仙女们发现偷窥、夺衣的牛郎后惊骇逃去,织女一个人落在了最后,到处寻找自己的衣服。牛郎拿出衣服,以道德、名誉(加武力?)胁迫绑架织女做了自己的妻子。牛郎把织女的登天羽翼藏了起来,非法拘禁了织女,还强暴织女后生下孩子。后来牛郎织女分开了,具体原因和过程主要有两种版本(可参见漆凌云的考证):一种版本是织女设法索回仙衣后逃回了天庭,另一种版本是王母娘娘解救了织女。织女每年和自己的孩子及其父亲在七月初七那天见一次,这就成了七夕节的来历。近年来,由于商家的加持,七夕节成了中国热闹的情人节。

牛郎织女的故事有各种版本,大家广为熟悉的可能是小学语文课本里叶圣陶整理的那个版本。小时候读的一些连环画、戏曲故事,穷小子男主或娶美丽贤惠的富贵小姐,或娶神通广大且同样美丽贤惠的仙女,再不济也会娶到一位动植物成精变的美女,也一样地神通广大。如果遇到家里不同意, 富贵小姐一定会跟穷小子私奔。在这种读物的熏陶下,我小时候读《牛郎织女》课文时,看不清牛郎绑架、强暴织女的本质,反而觉得是织女解救了穷小子牛郎。小伙伴们课后讨论,还觉得牛郎运气不好,遇到一位没有神通的织女,不能像其他仙女那样给他变出房子、金子和好吃的。然后希望以后自己运气好一些,哪天在湖边“捡”衣服的时候,最好遇到一位神通广大的仙女。

总体而言,牛郎织女故事的各种版本,可以分为两类。

第一类是古书上的,根据袁珂的考证,牛郎织女神话,最早源自《诗经·大东》,然后一路为《古诗十九首》及六朝梁殷芸的《小说》等沿袭。这种古书上的故事,大概是根据银河两侧的星系拟人化而来,故事大都停留在牛郎织女隔河相望上,并没有“织女下凡洗澡”、“牛郎盗衣”等情节。

第二类就是民间流传的版本,估计系文人、戏曲说唱者在古书版本的基础上,为了满足老百姓的“仙妻愿望”,添加了各种情节,总体上可以算作遍布全球的“天鹅少女故事”(Swan Maiden Tale)(羽衣仙女传说)在中国的变种。

据漆凌云考证,“牛郎织女传说在建国前有多种异文流传,其中讲述牛郎偷取天衣强迫织女成婚、织女婚后设法逃离人间的文本占多数,但王母或天帝迫坏两人婚姻的文本较少。建国后,牛郎织女传说由于深受民众欢迎,成为宣传新意识形态的工具。”

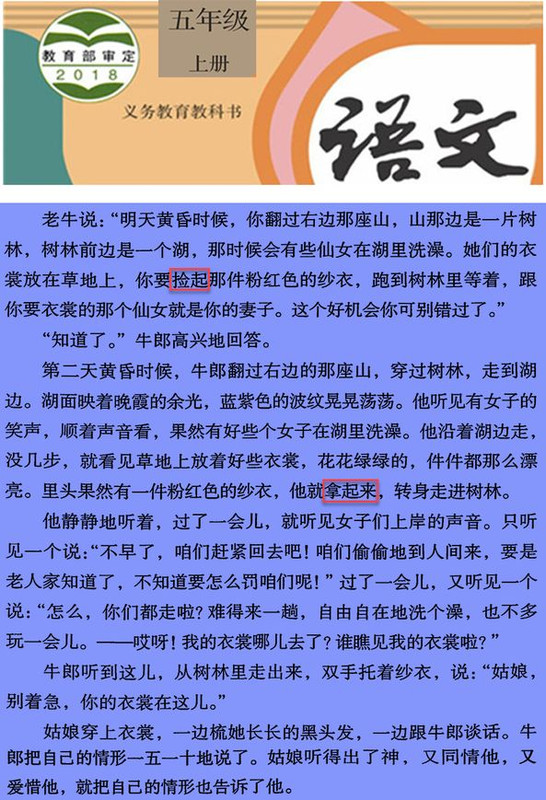

在建国初的戏改运动中,叶圣陶作为人民教育出版社社长,亲自改编了牛郎织女故事,并于1955年将其纳入人民教育出版社出版的、为全国大部分地区采用的语文教材(下称人教版语文教材),至今已经六十余年。叶版尽量弱化了绑架情节,说牛郎“捡起那件粉红色的纱衣”,跟前来要衣裳的织女诉苦,说自己如何遭哥嫂嫌弃,被赶出家门,孤苦地住在山里。织女则圣母心大发,以同理心分享了自己的痛苦经历,说外婆(王母娘娘)强迫她不分日夜地做苦工,跟坐牢一样。最后,两个苦命孩子便结婚成家了。在涉及“牛郎盗衣”这个关键细节时,编者在措辞上精心选取了“捡”和“拿”两个字。

按照漆凌云的说法,“牛郎织女传说中原有的男女矛盾被消开了,成为一个反封建礼教的文本。民间流传的口头文本尽管记录下来,但是影响越来越小,当代民众普遍接受了经过改编的牛郎织女传说。”漆凌云并认为,“叶圣陶的改编本能够被大众接受,既满足了民众长期以来内心潜藏的仙女凡夫梦,又符合民众在建国后地位的变化。 就此而言,20世纪1950年代新政权对牛郎织女传说实施借助满足爱情愿望来传递新意识形态的改编是成功的。”

神话传说、民间故事都是发展变化的,很多时候并不存在所谓标准版本,只存在讲述者的意愿,反映了社会与思想的变化。牛郎织女最早在古书中的传说很简单,“织女下凡洗澡”、“牛郎盗衣”等情节是后来为了迎合受众而添加的。如果不考虑意识形态,仅从文本角度看,叶版改编存在一些问题,这些问题在后来江苏教育出版社出版的语文教材(下称苏教版语文教材)中得到了修正。当然,笔者个人以为,牛郎织女故事入选教材本身是件值得商榷的事。下面简单说说。

首先,两个版本比较如下(括号里的内容是我根据场景添加强调的):

人教版:织女等人在湖里洗澡 -> 牛郎看他们洗澡并偷衣 ->(未穿衣服的)织女找衣服 -> 牛郎拿出衣服交给(未穿衣服的)织女 -> 织女穿上衣服 -> 牛郎织女交谈 -> 发现彼此是苦命人 -> 决定结婚一起过日子。

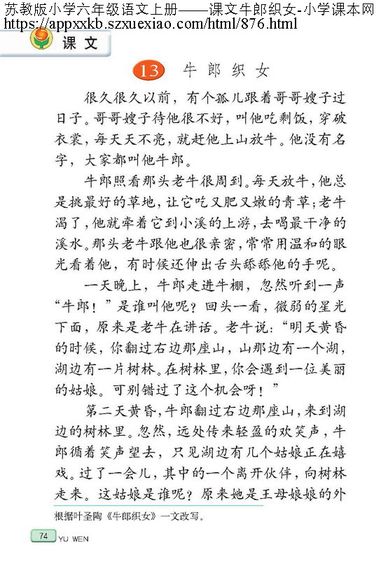

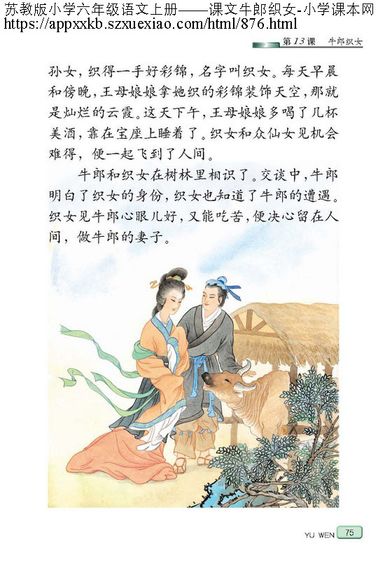

苏教版:牛郎在树林里远远看见织女等人(穿着衣服)在湖边嬉戏(不是在水里洗澡)-> 织女(不知为何)走进树林 -> 牛郎织女在树林相识、交谈 -> 织女同情牛郎,做了他的妻子。

不考虑之前的其他版本,仅从文本角度看,叶版比苏版多了少儿不宜的内容,三观也是歪的:偷窥女人洗澡,趁女人洗澡时偷她的衣服。读者不难想象,在礼教大防的社会,女子洗澡被陌生男子偷窥,衣服偷走后又当面奉还,然后这个女人嫁给了那个男人,这个过程中是否会发生道德名誉的胁迫甚至危及生命的绑架?

苏教版虽然比叶版改编得好,但仍然难脱“仙妻妄想”,放在教材里面不好,可能会让心智还在发育小学生困惑,所以还是从教材去掉的好。

其实在建国前,叶圣陶等人也编写过一套语文教材,即开明书店1946-1948年间出版的《开明新编国文读本》,其中甲种本第三册开篇收入了叶圣陶儿子叶至善写的“织女星和牵牛星”一文,主要基于古书的版本,没有“洗澡、盗衣”等情节,也就不存在后来叶圣陶版本的那些问题。

人教版牛郎织女故事的这些问题,除了苏教版教材编著者注意到了,中国政府网的编者也注意到了,所以在介绍“七夕的由来与传说”时,完善了老牛的部分履历,去掉了“牛郎盗衣”的情节,说“牛郎在老牛的帮助下认识了织女,二人互生情意”。

有人说,你上面讲的这些都是从成人出发,并带有先验的价值观(即觉得牛郎是流氓),是形态学研究上“寻章摘句”的文字游戏,孩子是不会有那么多思考的。我的意见是,孩子也会长大,总会明白是怎么一回事。退一步讲,我们只从文本及常理出发,也会发现叶版的问题。我们姑且假设牛郎是一个心智正常的普通人,不是因为智障而被哥嫂嫌弃的(如果是那样,性质也就太恶劣了)。对正常人来说,拿走女人洗澡脱下来的衣服(明知不属于自己的东西),说牛郎知道自己是在偷衣服,应该不会有问题吧,这跟在马路上捡暂时无主的钱包是两回事。但是,为什么我们的教育部副部长、大教育家叶圣陶先生要把牛郎这个犯罪行为弱化成“捡衣服”呢?叶先生想来知道孔乙己“窃书不算偷书”的典故,估计不会模仿鲁迅新造一个“捡衣服不算偷衣服”的梗。那么,这个“捡衣服”的失误,很有可能是叶先生他们那一代人的认识局限。希望没有多少儿童受这篇课文的影响,随便“捡、拿”他人财物。我们当然不希望,在过去几十年中,这种教材影响了社会风气、麻痹了老百姓,默许并助长了绑架、强暴的罪行。我们更不希望,在这种社会风气的熏陶下,一些青少年长大后走上了犯罪之路。

人教版语文课本“牛郎织女”是时代的产物,相信它不只是旧教材中唯一的问题。在这过去的六十多年中,可能很多问题已经得到修正,只是这一篇课文的修正被人民教育出版社的编者遗漏了。我们相信在下次再版时,编者一定有机会把它修正过来。

最后,除了教材之外,法律也需要完善。对于牛郎织女这种非法婚姻,应该有一个法律上的解决办法,而对于受害妇女及其子女的救助,更应该建立一套完善的机制。对于牛郎绑架、非法拘禁、强奸妇女等罪行,不能简单地用“虐待家庭成员”代替。

参考文献:

漆凌云,2014,性别冲突与话语权力-建国前后牛郎织女传说的嬗变,民俗研究,(5):109-115

袁珂,2015,《中国神话史》,北京联合出版公司

上田五月,2017,日本羽衣仙女传说研究——兼与中国羽衣仙女传说的比较,江西师范大学博士学位论文。

附件

文中涉及的教材、故事等材料,大多在晚上能够找到,这里贴上一些文字或图片截屏,方便读者查阅,也作为一个备份。

(1)人教版语文教材

(2)苏教版语文教材

(3)开明新编国文读本

(4)中国政府网站上的“七夕的由来与传说”

七夕的由来与传说

中央政府门户网站 www.gov.cn 2006年06月6日 来源:中国网

http://www.gov.cn/test/2006-06/06/content_301554.htm

七夕乞巧,这个节日起源于汉代,东晋葛洪的《西京杂记》有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。后来的唐宋诗词中,妇女乞巧也被屡屡提及,唐朝王建有诗说“阑珊星斗缀珠光,七夕宫娥乞巧忙”。据《开元天宝遗事》载:唐太宗与妃子每逢七夕在清宫夜宴,宫女们各自乞巧,这一习俗在民间也经久不衰,代代延续。

宋元之际,七夕乞巧相当隆重,京城中还设有专卖乞巧物品的市场,世人称为乞巧市。宋罗烨、金盈之辑《醉翁谈录》说:“七夕,潘楼前买卖乞巧物。自七月一日,车马嗔咽,至七夕前三日,车马不通行,相次壅遏,不复得出,至夜方散。”在这里,从乞巧市购买乞巧物的盛况,就可以推知当时七夕乞巧节的热闹景象。人们从七月初一就开始办置乞巧物品,乞巧市上车水马龙、人流如潮,到了临近七夕的时日、乞巧市上简直成了人的海洋,车马难行,观其风情,似乎不亚于最盛大的节日--春节,说明乞巧节是古人最为喜欢的节日之一。

关于牛郎织女的传说

七夕节始终和牛郎织女的传说相连,这是一个很美丽的,千古流传的爱情故事,成为我国四大民间爱情传说之一 。

相传在很早以前,南阳城西牛家庄里有个聪明忠厚的小伙子,父母早亡,只好跟着哥哥嫂子度日,嫂子马氏为人狠毒,经常虐待他,逼他干很多的活,一年秋天,嫂子逼他去放牛,给他九头牛,却让他等有了十头牛时才能回家,牛郎无奈只好赶着牛出了村。

牛郎独自一人赶着牛进了山,在草深林密的山上,他坐在树下伤心,不知道何时才能赶着十头牛回家,这时,有位须发皆白的老人出现在他的面前,问他为何伤心,当得知他的遭遇后,笑着对他说:“别难过,在伏牛山里有一头病倒的老牛,你去好好喂养它,等老牛病好以后,你就可以赶着它回家了。

牛郎翻山越岭,走了很远的路,终于找到了那头有病的老牛,他看到老牛病得厉害,就去给老牛打来一捆捆草,一连喂了三天,老牛吃饱了,才抬起头告诉他:自己本是天上的灰牛大仙,因触犯了天规被贬下天来,摔坏了腿,无法动弹。自己的伤需要用百花的露水洗一个月才能好,牛郎不畏辛苦,细心地照料了老牛一个月,白天为老牛采花接露水治伤,晚上依偎在老年身边睡觉,到老牛病好后,牛郎高高兴兴赶着十头牛回了家。

回家后,嫂子对他仍旧不好,曾几次要加害他,都被老牛设法相救,嫂子最后恼羞成怒把牛郎赶出家门,牛郎只要了那头老牛相随。

一天,天上的织女和诸仙女一起下凡游戏,在河里洗澡,牛郎在老牛的帮助下认识了织女,二人互生情意,后来织女便偷偷下凡,来到人间,做了牛郎的妻子。织女还把从天上带来的天蚕分给大家,并教大家养蚕,抽丝,织出又光又亮的绸缎。

牛郎和织女结婚后,男耕女织,情深意重,他们生了一男一女两个孩子,一家人生活得很幸福。但是好景不长,这事很快便让天帝知道,王母娘娘亲自下凡来,强行把织女带回天上,恩爱夫妻被拆散。

牛郎上天无路,还是老牛告诉牛郎,在它死后,可以用它的皮做成鞋,穿着就可以上天。牛郎按照老牛的话做了,穿上牛皮做的鞋,拉着自己的儿女,一起腾云驾雾上天去追织女,眼见就要追到了,岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥,一道波涛汹涌的天河就出现了,牛郎和织女被隔在两岸,只能相对哭泣流泪。他们的忠贞爱情感动了喜鹊,千万只喜鹊飞来,搭成鹊桥,让牛郎织女走上鹊桥相会,王母娘娘对此也无奈,只好允许两人在每年七月七日于鹊桥相会。

后来,每到农历七月初七,相传牛郎织女鹊桥相会的日子,姑娘们就会来到花前月下,抬头仰望星空,寻找银河两边的牛郎星和织女星,希望能看到他们一年一度的相会,乞求上天能让自己能象织女那样心灵手巧,祈祷自己能有如意称心的美满婚姻,由此形成了七夕节。

(5)网上一则关于“牛郎织女”故事的切屏

(“忠厚”还有这种用法)