有意思。问了问deepseek:

台湾国语将“堤坝”读作 tí 的依据,并非来自某个官方的硬性规定,而是复杂的历史音变和方言影响共同作用的结果。

简单来说,这是一个 “古音遗留”和“方言影响” 的典型例子。

以下是详细的解释:

核心依据一:继承更早期的汉语读音规范

在1945年台湾光复,并开始推行国语之前,岛上通行的汉语主要是闽南语。当时推广的“国语”标准,主要依据的是1932年公布的《国音常用字汇》等早期规范。

早期标准的包容性:在1985年大陆的《普通话异读词审音表》将“堤”统读为 dī 之前,两岸的权威词典(如1947年版的《国语辞典》)都承认“堤”有 dī 和 tí 两读。虽然 dī 常被列为正音,但 tí 作为一个常见的“又读音”或“俗读音”被广泛记录和认可。

“习非成是”的语言现象:由于“堤”的声旁是“是”(国语读 shì,但古音与 tí 相关),根据汉字“读半边”的类推习惯,大量的民众自然而然地将其读为 tí。当这种误读变得极其普遍时,它就在语言实践中获得了“合法性”。台湾的国语规范在一定程度上保留并承认了这种由普遍用法形成的读音。

核心依据二:受到闽南语(台语)读音的直接影响

这是最关键的一个因素。台湾的国语不是在真空中发展的,它深受当地强势方言——闽南语的影响。

总结:两岸读音差异的根源

我们可以通过一个表格来清晰对比:

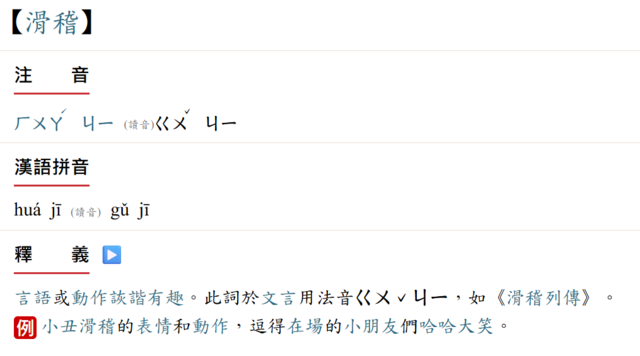

对比维度 | 大陆普通话 (统读 dī) | 台湾国语 (多读 tí)

法规依据 | 1985年《普通话异读词审音表》强制规范,“统读为 dī”。 | 无强制性规定,遵循早期字典的又读记录和社会普遍习惯。

历史来源 | 主要依据《廣韻》的“都奚切”(声母为 d-),并以此为准进行规范化。 | 保留了《廣韻》的“是支切”(声母为 ch-/sh-,后演变为 t-)这一脉的读音,以及民间的类推读法。

方言影响 | 受北方官话影响深,北方官话中 d- 的读法占优势。 | 受闽南语影响极深,闽南语该字声母为 t-,强化了 tí 的读法。

语言哲学 | “音从主源”,通过行政力量统一读音,消除异读。 | “尊重惯用”,在一定程度上接纳了由大众普遍使用而形成的读音。

结论:

台湾国语将“堤坝”读作 tí,其依据并非是某一本古籍或某一条法令,而是一种基于早期字典记录、并受到闽南语发音深刻影响而形成的、被社会广泛接受的语音习惯。它体现了语言在自然状态下“习非成是”的演变力量。相比之下,大陆普通话的 dī 音,则是一次成功的人工干预和规范化的结果。