在我小的时候,有一个不太为人所知的奇怪爱好:就是在报纸的中缝寻找一个带黑框的豆腐块文章,上面通常写着“某某人因病医治无效于某某年某月某日逝世,兹定于某年某月某日在某某殡仪馆举行遗体告别仪式,家属泣告。”

后来,通过查字典,我才晓得标题左边那个字念“fù”,是报丧的意思。

其实我至今都没有搞明白那时候自己怎么会有这么奇怪的爱好,直到自己进入历史学术研究领域后,才或多或少寻找到了一个可能原因:我一直相信,一条讣告的背后,是曾经来过世界的一条鲜活生命,他曾经有自己的爱恨故事,有自己的多彩人生。讣告,也许就是打开这些故事的一扇钥匙吧!

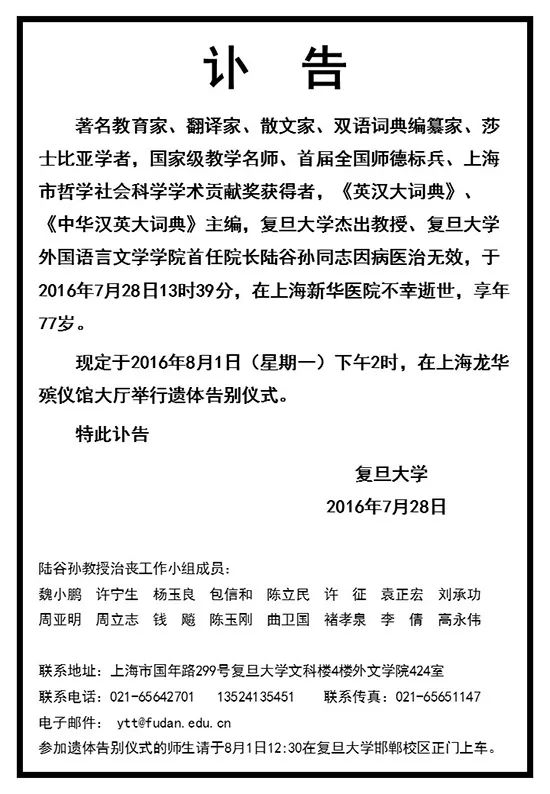

(著名外语教育家,“陆老神仙”陆谷孙先生的讣告,是一份格式典型的中国大陆报刊讣告。)

后来,我到台湾求学的时候,偶尔也会翻翻台湾的一些主要报纸,比如《联合报》、《中国时报》等。我惊讶地发现,台湾报纸登载的讣告并不是在中缝,往往会占据一个不小的版面,甚至在头版就能看到。

更让我感慨的是台湾报纸上讣告的格式。首先是讣告的版面,大陆报刊上的讣告往往是白底黑框,给人一种肃穆之感,但是往往显得太过冷冰冰;而台湾报刊上的讣告,底色往往采用粉色、黄色等暖色调,显得温馨而又不失庄严。其次,从用词观之,例如以“死”为观察维度,大陆用词较为单一,比如“逝世”等;而在台湾报刊上的讣告中,“死”可以是佛教徒的“缘尽”,基督徒的“安息主怀”,也可以是“安详离世”等等。面对死亡的残酷,台湾报刊的讣告却让我们感受到生命的色彩与温度。

最关键的是讣告中介绍逝者与内容行文的差异。大陆报刊的讣告,特别是针对党政领导与社会贤达,针对逝者的介绍往往要挂上他们生前的各类职称,乃至于遮蔽了他们生前在工作之外有关个人、家庭等方面更多的故事。而在台湾报刊的讣告中,虽然内容也简短,但针对人物的介绍并不会侧重于介绍他们的职称,上到达官显贵,下到升斗小民,讣告的行文都侧重于家人的关爱照顾,最典型的用语是,“我们亲爱的家人某某某,在亲人的陪伴下走完人生的最后一程,享寿xx岁”。在西方报刊的讣告中,则会更进一步,叙述逝者生平中一些有趣、难忘的故事,向公众分享,让我们能够见到一个活生生的人,而不是在重重职称之下异化为僵化符号的“人”。

(我的一位已故同窗的讣告,为尊重逝者隐私,姓名与家属信息已打码。)

这就十分契合历史学的微观研究转向:当今的历史学,不应该仅仅关注帝王将相的谱牒,更需要将眼光投向更多曾经不见于正史的芸芸众生,从他们的喜怒哀乐、衣食住行中感受到历史的脉动。从《蒙塔尤》到《马丁·盖尔归来》,再到《王氏之死》,都莫不出其外。

由此观之,讣告的本质,不仅仅在于告知他人逝者的逝世时间、原因等,更在于通过讣告的行文,可以还原一个人在人生之中经历过怎样精彩的故事,有怎样美好的家庭,最重要的是,寄托了生者对逝者的殷殷祝福。还是回到针对“死”的说法,不管是“缘尽”,还是“安息主怀”,其本质都折射出不同的宗教对于人生终极命题的思考关怀,也带有生者的祝福祈愿。如果仅仅用单一的“逝世”等说法,我认为尽管保有庄重,但缺乏了些对于生命的思考,殊为可惜。

从台湾求学毕业后,我经历过师长乃至同窗的离世,也看过了他(她)们的讣告。想到与他们曾经朝夕相处,如今已阴阳两隔,心中不免怆然。但是,我不止一次地通过他(他)们讣告中的言辞,想到他(她)们已经远离病痛,离苦得乐,内心又感到一丝宽慰:他们一定是带着亲友们的祝福牵挂,去了更好的地方!小小的一纸讣告,不仅仅成为了联系生者与逝者的情感羁绊,更是很好的生命教育素材:让我们缅怀逝者的同时,也时刻提醒着我们人生可贵、善待周围的人们,也要照顾好自己和家人。从这个层面上说,我阅读讣告的“怪癖”,又怎么能轻易地改变呢?

在此,希望自己阅读过的讣告主人公,特别是这个冬天离开的人们能够安息。一纸讣告,寄托冥福,愿逝者安息、生者平安!