看了sasa吐血推荐的1928年的默片《The Passion of Joan of Arc》,很激动。宗教和牺牲本来就是我喜欢的主题。圣女贞德又是美国史学家Kelly DeVries称为中世纪最受争议的人物:她16岁时看见St Michael对她显灵,究竟是虔诚的信徒笃信的神迹,还是当时盛行的神秘主义在一个闭塞的农村少女身上引发的心理幻觉,或是为了政治需要创造的神话或别的什么?她率领的法王军队一反败势,节节胜利,是因为她的确有军事才能,还是一时的浪漫主义血气之勇感染了全军(据说她一反法军保守退缩的作战路线,正面出击,敢打敢拼,大大激发士气)?她被宗教裁判所定为邪教首领而火刑处死时年仅20岁,是政治斗争的牺牲品,还是为了坚定的信仰献身,又或是年轻人对理想、爱国、殉道的一种盲目无知的激情驱使?种种的众说纷纭都给圣女贞德更添神秘的光环。

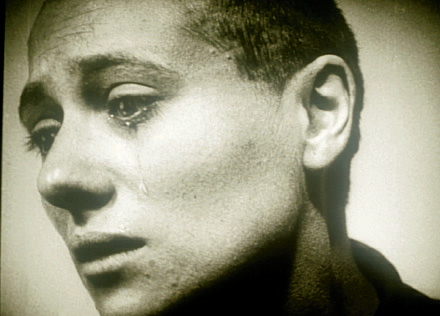

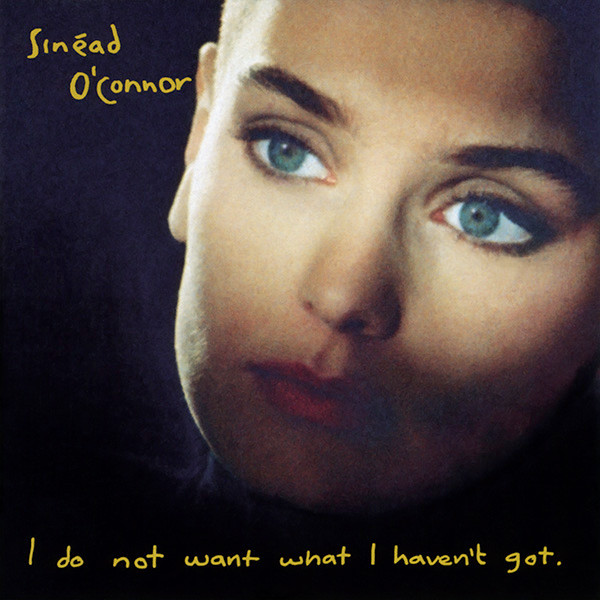

丹麦导演Carl Dreyer 1928年拍的这部《The Passion of Joan of Arc》,情节、场面和对话(字幕)都非常简单,从审判开始,到烧死结束,所有对话均来自当时的审讯问答记录,所有画面几乎都集中在贞德和法官们身上。而贞德的镜头是如此震撼人心:她从头到尾一直在哭。让人看得无比心痛。贞德当时才19岁,哭是否显示出作为个人的孤独和软弱,显示出她的人性没有被宗教或理想完全异化为铁石心肠?但她的哭不是精神崩溃丧失理智的哭,她的眼泪不断地流,但镜头几乎一直是仰角,一直是脸部大特写:痛苦的大眼睛,清晰的眼睫毛,以及棱角分明的坚毅的方下巴。她的目光也经常是仰视的,整个画面让人感到一种向上的信仰的力量。不知为何拍脸部特写时总把一半前额切掉,画面显得很不完整。是否这样更近距离地突出眼睛,更迫近观众、更容易让人产生心灵的震荡?主演Maria Falconetti真像爱尔兰光头女歌星Sinead O’Connor,尤其后来把贴头皮的短发剪光之后更像,Sinead O’Connor也有一个方下巴,《I Don’t Want What I Haven’t Got》的专辑封面也是切掉一半前额,突现大眼睛。从没想到没有头发的女人的脸可以那么美,柔弱和坚强可以如此并现。导演Carl Dreyer盛赞说:”In Falconetti … I found what I might, with very bold expression, allow myself to call ‘the martyr’s reincarnation’.” 这张martyr的大脸在影片中反复出现,反复强调渲染,每一次软弱的泪都更敲钉钻脚地推进信仰的坚实,弱和强就这样交错并进,激荡人心。从来都是人性和神性相结合的宗教作品最动人,流泪的英雄最动人。就像耶稣受难前绝望地喊叫“我的上帝,你为什么离弃我?!”,瞬间的人性的坦白使他的形象更有血有肉,而不是一具冰冷的神。

不过电影对那些天主教法官是极为贬低的,个个贼眉鼠目,奸猾丑恶。导演的立场很明显,说1920年教皇将贞德封圣后引起贞德热,其中颇有贬低之作,比如萧伯纳的戏剧《贞德》就很“ironical”;所以他立志在银幕上还原历史真实。萧伯纳的《贞德》从人本主义的立场出发,声称“There are no villains in the piece”,每个人都从自己最好的动机出发,却无法避免悲剧的冲撞。萧伯纳是和平主义者,厌恶一切战争,认为战争/冲突双方都难辞其咎。历史学家对此大有异议。尽管如此,我觉得也没有必要把那些天主教法官、狱卒、行刑人等搞得非常脸谱化、丑化。可能早期电影都有这样的善恶分明的简单化趋向,尤其是默片,表现手段局限,没法搞得太复杂。

附Maria Falconetti的贞德剧照:

以及Sinead O'Connor的照片,第一张即《I Don’t Want What I Haven’t Got》的专辑封面照:

原帖链接:

viewtopic.php?t=248262