geust 写了: 昨天 20:10

”明虽余寸土,存一日则为华夏正统;虏纵全万里,据万代亦为夷丑伪邦。:

转:

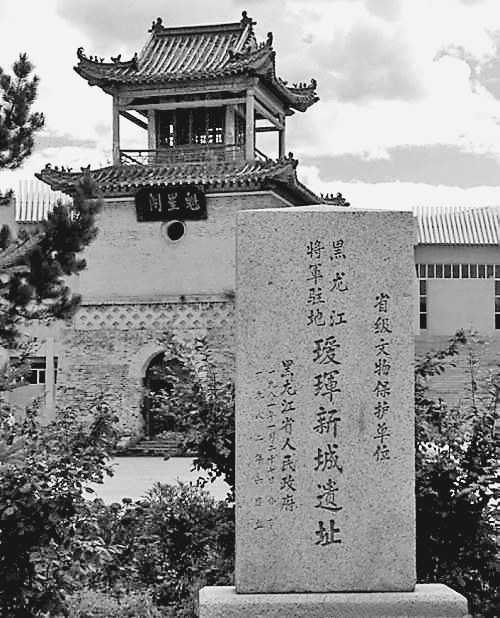

余秋雨写过一篇题为《流放者的土地》的文章,介绍的是明清两朝流放东北文人的故事。其中有一段文字是这样写的:“清康熙年间,兵部尚书蔡毓荣获罪流放黑龙江,他的朋友,上海人何世澄不仅一路护送,而且陪着蔡毓荣在黑龙江住了两年多才返回江南。”《黑龙江志稿》和一些地方文史资料有零星记载,抛却时代认识的局限和历史的是非功过,我发现蔡毓荣和何世澄都具有独特的人格和个性,他们在黑龙江城,也就是瑷珲留下吉光片羽的往事,今天看来依然是弥足珍贵。

蔡毓荣,字仁庵,别字显斋,锦州人。生于清天聪七年(1633年),成年后仕途顺畅,历任监察御史,内秘书院学士,刑部、吏部侍郎,四川、湖广总督等职。康熙十二年(1673年),“三藩之乱”发生,蔡毓荣带兵平叛,授绥远将军。康熙二十年(1681年)平定云南后,朝廷推他“功为第一”,康熙帝夸奖他 “进剿云贵,人民颇加爱戴”,授云贵总督。就在这时,他因事被告发行贿罪和纳吴三桂孙女为妾,被籍没家产,发往黑龙江。康熙二十六年(1687年),蔡毓荣被流放到了黑龙江城,也就是今天瑷珲镇所在地。

蔡毓荣遣戍到瑷珲,虽是罪犯之身,因为他做过高官,署理云贵时政绩显赫,被黑龙江将军萨布素以礼相待。他在瑷珲的时间不长,却做了些贡献。《清史稿》记载,萨布素向朝廷为其奏请“经理十二堡”,主管黑龙江地区的屯田事务。清初因戍边需要,当时以卜魁、墨尔根、瑷珲为中心设置了许多屯田(类似后来的建设兵团),种粮以补充军需不足,在蔡毓荣的管理下,这些屯田官庄短时间内著有成效。蔡毓荣还热心公益,为吉林至瑷珲的十九个驿站捐钱捐物,帮助建房、购置生活器具。《黑龙江外记》有详细记载:“土人言,初设十九站庐舍器具皆戍来之总督蔡捐办。

在蔡毓荣被抄家流放,亲朋故旧犹恐避之不及的时候,他的友人何世澄陪他来到了黑龙江。这里就要说说何世澄和蔡毓荣在瑷珲的患难真情,何世澄,字是庵,松江人。生于明崇祯十四年(1641年),他为人“性落拓,好奇,足迹几遍宇内”。两人偶然相见后倾盖如故,遂成莫逆之交。蔡毓荣非常赏识他的为人和才华,多次想将他荐给朝廷走仕途,他都婉言谢绝。后来何世澄在京师游历,正赶上蔡毓荣革职入狱,随后定罪流放。何世澄感激蔡毓荣的知遇之恩,表示愿意相伴相随,被蔡毓荣谢绝。何世澄就说,您归还的日子不会太久,我陪您此行正好开阔我的眼界,到一定时候,我自然会离去。

蔡毓荣无法再拒绝,只得听之任之。何世澄一路护送,并陪同蔡毓荣在瑷珲居住两年多,何世澄擅长写诗,而且很多诗歌一直流传至今。比如:“黑龙江畔霁云生,江水流冰无尽声。亭午鸡鸣同夜半,不知身在大荒城。”我们可以想象,大约是在康熙二十七年(1688年)的春天,万物复苏的黑龙江畔,一道彩虹映在天际,滚滚冰排顺江东流,正午鸡鸣声声,炊烟袅袅,人声鼎沸,诗人何世澄置身瑷珲新城,大发感慨:“这一派生机勃勃的景象,哪像边远地区的荒凉城镇?”

何世澄还有《蔡仁庵先生秋山集饮》诗,这首诗写道:“山中新宰相,滇海旧将军。朝论同晴日,江干爱白云。辞杯偏劝饮,雅尚自成文。不解高人意,争传凤诏闻。”我们可以看出何世澄对蔡毓荣尊崇有加,把落魄的蔡毓荣赞喻为“山中宰相”,这也是他们友情甚密的流露。这时的瑷珲正值雅克萨战争刚刚结束,城中还驻扎着征战的八旗将士,寒笳鼓角相闻,马鸣旌旗猎猎,犹有战时的萧杀气氛,何世澄所写《瑷珲无题作》二首之二,就是这种环境的真实记录,他写道:“草映木头城,安边赖劲兵。野宽云漫渡,海近浪难平。鼓角清宵冷,山溪浃岁盈。惯看人独宿,楚客亦忘情。”从这首诗中我们可以看出当时清廷的安边、实边、固边的边防政策。

后来,何世澄为参加康熙二十九年(1690年)在京师举行的会试而辞别蔡毓荣。临走时写了《别蔡东山》诗,归途中又写了《宁古塔晤李召林》等诗作,这时他已五十岁了。次年会试中副榜,为贡生。后有《片羽集》传世。

蔡毓荣也于康熙三十五年(1696年)遇赦而归,这时,他已六十三岁,有《通鉴本末纪要》传世。他女儿蔡婉为一代才女,感怀其父境遇,有“叱驭升平犹觉险,挥戈谁忆旧将军”和“赤手屠鲸千载事,白头栖佛一生心”的诗句。

不过后来也有学者研究发现,蔡毓荣和黑龙江将军萨布素是儿女亲家,两人关系极好。所以萨布素很可能是徇情庇护了蔡毓荣,将荒废的二十堡屯田的效果捏报为成效显著,为蔡毓荣请功。这些也是后来萨布素被革职的罪名之一,当然,历史的真相还有待于进一步考证。

岁月循环往复,三百多年的瑷珲城城毁城兴,时间就这样匆匆过去。如今,蔡毓荣为开发黑龙江做出的贡献,何世澄满怀深情吟咏黑龙江的诗句,萨布素善待流人的情怀,以及他们之间真挚的友谊,都已定格于历史,尘封在往事,足可成为我们发思古之幽情最好的素材。