1985—2019年新疆维吾尔族7~18岁中小学生身高生长趋势及不平衡性分析

结果:1985—2019年,新疆维吾尔族 7~18 岁中小学生身高总体呈增加趋势,城男、乡男、城女、乡女平均身高分别增长了 7.59、5.27、6.00、2.88 cm(P均 < 0.001)。各年龄组增幅不一,男生和城市学生增幅较大。城市学生2010—2019年身高增速最快(城男4.65 cm/10 年、城女4.97 cm/10 年),乡村学生1985—2000年身高增速最快(乡男4.04 cm/10 年、乡女3.22 cm/10年),2000—2010年各组身高均呈负增长。维吾尔族7~ 18岁中小学生除城女身高突增高峰年龄提前外,城男、乡男和乡女突增高峰年龄较平稳,近年有下降趋势;维吾尔族城市18岁男女平均身高差从1985的11.39 cm增大到2019年的14.20 cm,乡村地区从1985年的11.44 cm增大到2019年的13.26 cm,乡村学生增长潜力较大。身高不平衡使用身高变异系数(coefficient of variation of height,CV-h)来衡量,结果表明,34 年间乡村学生 CV-h有减小趋势,城市学生CV-h则增大,2010年开始城市学生CV-h大于乡村学生,各年份男生CV-h均大于女生。

结论:维吾尔族7~18岁中小学生身高呈持续增长趋势,总体增速减缓,特别是乡村男女,但城市增速增高;维吾尔族学生存在明显的城乡身高不平衡现象,城市内部不平衡性扩大,乡村减小。应更多地关注这些地区差异,并制定政策和战略,以减少身高不平衡性。

http://jnmu.njmu.edu.cn/zr/aumn/article/html/20240112

长期以来,身高一直被认为是健康和营养状况的代表指标[1],其增长的决定因素除遗传外,生活条件的改善被认为是最重要的环境因素之一[2]。尽管大多数国家都报道了身高的正向长期趋势,某些西方发达国家人群的身高在 20 世纪末达到了平稳甚至下降趋势[3]。而对于亚洲国家,如日本,21 世纪以来身高增长趋势也已经趋于平稳[4],中国属于典型“转型期”发展中国家,自改革开放以来,学生的生长发育状况随着社会经济的发展出现了变化,身高、体重等基础指标快速上升[5]。先前研究表明,新疆维吾尔族中小学生身体形态不断增长,处于“不完全性生长长期趋势”[6-7]。最近研究显示,中国汉族中小学生生长趋势已过高峰期,身高增速有下降趋势,体重的增速却越来越快[5],维吾尔族中小学生的生长趋势较汉族学生存在一定差距,了解目前维吾尔族中小学生的生长情况对促进全国各民族共同发展具有重要意义。全国第七次人口普查数据显示,维吾尔族人口数排各民族第3位(汉族>壮族>维吾尔族)[8],而维吾尔族人民主要聚居于新疆,其人口数占新疆总人口的 44.96%[9],因此,对新疆维吾尔族学生的研究具有代表性。有研究表明,中山市汉族城乡7~18岁中小学生身高突增高峰年龄和速度不同[10],城市中小学生的生长优势并不存在于所有年龄段[11]。全国汉族中小学生身高城乡差距持续缩小[12],但城市或乡村内部的不平衡性增大[13]。然而,维吾尔族中小学生城乡以及城市或乡村内部的差异程度及其随时间的变化仍不清楚。因此,本研究利用1985年、2000年、2010年及2019年共 4 次全国学生体质与健康调研数据,了解新疆7~18岁维吾尔族中小学生身高的发育情况及变化趋势,分析男女生各年龄段34年间的增长幅度和增速、城乡及其内部的不平衡性,为维吾尔族中小学生的健康及平等发育促进策略制定提供理论依据。

1985—2014 年,中国汉族 18 岁男女的身高差从 1985 年的 11.1 cm 增加到 2014 年的 12.6 cm

https://rs.yiigle.com/cmaid/1326343

结果中国7~18岁汉族学生平均身高从1985年的144.9 cm上升到2014年的151.8 cm(P<0.05)。各年龄组城乡学生身高差均不断缩小(P<0.05),其中13~15岁组男生城乡身高差从1985年的5.3 cm下降到2014年的2.5 cm,7~12岁组女生城乡身高差从1985年的4.6 cm下降到2014年的2.4 cm。7~18岁汉族男、女学生平均身高与人均GDP均呈正相关(P均<0.001)。以上海和贵州分别作为经济发达和欠发达省份的代表,1985—2014年上海与贵州7~12岁、13~15岁及16~18岁男生的身高差分别为6.8~9.2、8.0~12.4及6.3~8.8 cm,身高比分别稳定在1.05~1.07、1.05~1.08及1.04~1.05。同期3个年龄组男生平均身高的SII分别为4.4~6.2、4.9~6.7及2.5~4.7,RII分别稳定在1.03~1.05、1.03~1.04及1.01~1.03;同期3个年龄组女生SII分别为4.2~6.2、2.8~4.5及2.5~3.9,RII分别为1.03~1.05、1.02~1.03及1.02。

结论1985—2014年中国7~18岁汉族学生身高发育的城乡不平等性在缩小,但社会经济不平等性持续存在且处于较稳定水平。

1985—2019年新疆维吾尔族7~18岁中小学生身高生长趋势及不平衡性分析

-

meiyoumajia(没有马甲)楼主

- 论坛元老

- 帖子互动: 56

- 帖子: 17351

- 注册时间: 2022年 7月 22日 15:16

- 来自: 宇宙

-

meiyoumajia(没有马甲)楼主

- 论坛元老

- 帖子互动: 56

- 帖子: 17351

- 注册时间: 2022年 7月 22日 15:16

- 来自: 宇宙

#2 Re: 1985—2019年新疆维吾尔族7~18岁中小学生身高生长趋势及不平衡性分析

https://www.anthropol.ac.cn/CN/10.16359 ... 1%E3%80%82

分析2014年7-18岁内蒙古汉族、蒙古族和日本学生身高及体质量最大发育年龄差异。汉族和蒙古族数据来自《2014年内蒙古自治区学生体质与健康调查研究》;日本数据来源于“平成26年(2014年)度体育与运动调查统计情报”。结果显示:7-18岁各年龄段汉族男女生身高分别比蒙古族高出1.98 cm和1.54 cm;高出日本2.59 cm和2.91 cm(P<0.05)。汉族男生体质量平均高出蒙古族1.97 kg、高出日本4.01 kg;汉族和蒙古族女生体质量分别比日本高出2.59 kg(P<0.05)和2.67 kg(P<0.05)。2014年内蒙古汉族和蒙古族学生身高和体质量发育水平优于日本学生。汉族男生身高最大发育年龄分别提前蒙古族和日本1.73岁和0.9岁;汉族和蒙古族男生体质量最大发育年龄分别比日本滞后1.17和1.07岁;日本女生身高最大发育年龄比汉族和蒙古族提前0.68岁和0.37岁。

分析2014年7-18岁内蒙古汉族、蒙古族和日本学生身高及体质量最大发育年龄差异。汉族和蒙古族数据来自《2014年内蒙古自治区学生体质与健康调查研究》;日本数据来源于“平成26年(2014年)度体育与运动调查统计情报”。结果显示:7-18岁各年龄段汉族男女生身高分别比蒙古族高出1.98 cm和1.54 cm;高出日本2.59 cm和2.91 cm(P<0.05)。汉族男生体质量平均高出蒙古族1.97 kg、高出日本4.01 kg;汉族和蒙古族女生体质量分别比日本高出2.59 kg(P<0.05)和2.67 kg(P<0.05)。2014年内蒙古汉族和蒙古族学生身高和体质量发育水平优于日本学生。汉族男生身高最大发育年龄分别提前蒙古族和日本1.73岁和0.9岁;汉族和蒙古族男生体质量最大发育年龄分别比日本滞后1.17和1.07岁;日本女生身高最大发育年龄比汉族和蒙古族提前0.68岁和0.37岁。

-

meiyoumajia(没有马甲)楼主

- 论坛元老

- 帖子互动: 56

- 帖子: 17351

- 注册时间: 2022年 7月 22日 15:16

- 来自: 宇宙

#3 Re: 1985—2019年新疆维吾尔族7~18岁中小学生身高生长趋势及不平衡性分析

http://www.ivpp.cas.cn/cbw/rlxxb/xbwzxz ... 540588.pdf

郑州地区汉唐宋成年居民的身高研究

孙 蕾 1

,朱 泓 2

1. 河南省文物考古研究院,河南 郑州 450000;2. 吉林大学边疆考古研究中心,吉林 长春 130012

摘 要:本文对郑州地区荥阳薛村遗址和新郑多处遗址汉唐宋墓葬成年人骨标本(汉代 55 例,唐代 22

例,宋代 39 例)的肢骨进行了观察和测量,依据陈世贤和张继宗的黄种人身高推算公式,分别以肱骨、

股骨和胫骨的最大长推算出三个时期两性的平均身高;汉、唐、宋男性的平均身高分别为 169.52cm、

167.03cm 和 164.49cm,女性的平均身高分别为 159.11cm, 158.39cm 和 156.17cm。对两性平均身高进行

的独立样本 T 检验显示,汉、唐、宋两性平均身高均为男性大于女性,两性身高存在显著性差异;两性

身高随着时代的发展大致呈下降的趋势,但身高的时代差异均不存在显著性意义。郑州汉唐宋两性身高

呈现出的下降趋势,应该与这个历史时期中原地区汉民族与我国其他地区异族交流、融合有关,也可能

是因为居民生存压力的增加和饮食的影响,也不排除人类身高微观演化的可能。较低的身高性二形性水

平也许意味着郑州地区汉唐宋时期的两性不平等现象小于同时代的其他地区。本文的研究结论为了解郑

州地区汉唐宋居民两性的健康发育等体质状况提供了有意义的参考。

人的身高是由自身的多基因因素和所处的环境因素共同决定的复杂性状,这两种因

素相互作用,共同影响着人的生长 [1]。身高的变化不仅体现了体质特征的变换,而且蕴含

了食物结构、疾病现象以及功能压力等方面的信息。这些信息不仅反映人类健康状况的变

化,也反映经济模式甚至生活风俗等的变化,对于全面研究古代人群具有重要的作用 [2]。

孙关龙 [3] 认为中国成年男女身高的差异处于 11cm 上下,这一差异早在新石器时代以前就

已经存在。尚虹[4]也提出现代中国人身高的南北差异早在新石器时代就已经出现。张振标[5]

在总结我国境内从化石人类到新石器时代人类身高变化时发现,北部地区山顶洞人的身高

比南部地区的柳江人高,黄河中下游地区的新石器时代居民男性身高均值也明显高于南部

地区的河宕、昙石山和河姆渡男性居民平均身高。原海兵 [6] 在总结我国北方从新石器时

代到现代人群身高值时发现人类的身高整体上有增高的趋势。

为了进一步明确郑州汉、唐、宋组居民的发育状况和相对身高水平,本文选择了先

秦时期分别属于古中原类型、古西北类型、古蒙古高原类型、古东北类型和古华北类型[19]:348

的北方 5 种体质类型的 13 组古代居民,汉代以后分别属于汉民族、羌系民族、北方游牧

民族的 4 组古代居民及 1 组近代北方汉族和 1 组北方现代居民作为对比组 ( 表 8),与郑州

汉、唐、宋组进行比较,并尝试探讨郑州地区汉唐宋两性居民身高呈现下降趋势的原因。

为了增强各对比组间身高均值的可比性,均采用以黄种人推算身高公式所计算的各对比组

居民身高均值。

身高发育是由遗传因素和环境因素共同决定的,其中受遗传因素的影响更大,达

80%[20]。中国现代汉族沿海省份比内陆省区高,东北地区“南高北矮”、全国范围内环渤

海地区青年身高最高,贵州省最矮的身高水平分布状况,与汉民族形成和发展的历史不无

关系。中国早期南北方部落之间的战争与融合,北方、南方少数民族的融入,汉民族向周

边地区的迁徙,可能形成了现在北方汉人高大、南方汉人矮小的局面 [21]。东汉末年至唐

宋时期,在长城以内及黄河流域的广大中原地区,出现了多次北方各族人民大混杂的局

面 [22]。文献记载和研究表明,两汉时期中国境内北部和西北部地区是匈奴及其他少数民

族的主要安置地。汉廷将北部八郡(即今内蒙古中南部、陕西北部、山西西北部、甘肃东

部地区)划归为南匈奴牧畜之地。因北匈奴和鲜卑等少数民族的侵扰,南匈奴单于先后建

王庭于五原西部塞、云中、西河美稷、西河离石等地,随行当带有大量的南匈奴人 [23]。

汉晋时期,中原文化进入青海地区的氐羌部族中间,在青海地区不仅有两种文化的融合,

更有来自中原地区的汉人与当地氐羌部族的融合,汉人的血统融入到了青海地区的主体羌

系民族中;汉晋时期中原地区的统治者除了将汉人迁入青海河湟地区外,也将羌人迁往内

地 [24]。表 8 中,古中原类型的先秦居民,男性平均身高均在 165cm 以上,7 个对比组的

男性身高均值为 168.16cm,上孙家寨卡约组居民属于我国西北地区的土著,其男性平均

身高为 162.05cm,似乎与“东高西低”的现代中国居民身高分布状况相符合 [25]。磨沟组

虽然仍属于古西北类型居民,但其地理位置处于中原地区与少数民族地区的交接地域,是

农业文化与游牧文化的结合部,磨沟组男性居民平均身高为 166.28cm,接近于中原地区

的古中原类型居民男性平均身高。虽然作为汉晋西北羌系民族的上孙家寨汉代组和陶家

寨组,主要延续了古西北类型的人种特征,但主要因汉晋以来西北与中原民族的相互迁

徙,其颅骨反映出与中原地区的古代汉族更接近的形态学距离,此时,其男性身高均值分

别为 166.30cm 和 170.11cm,不考虑其他因素的影响,遗传基因可能是身高上升的主要原

因。可能为拓跋鲜卑及其先世的平洋组与东汉时期的完工组存在最为密切的亲缘关系,而

完工组的身份可能为拓跋鲜卑或匈奴;井沟子组和新店子组都属于东周时期南下至中国北

方长城地带的牧人,到战国晚期很可能最终加入到匈奴联盟中;大保当组来自于陕西神木

大保当汉代墓地,这些墓虽为汉代砖室墓,但出有与游牧生活相关的画像石,大保当组颅

骨多显示出与北亚蒙古人种更为接近的特征,所以大保当城内的居民应该是西汉晚期以来

降汉的匈奴人,到东汉初年南匈奴内附时又混入了部分南匈奴 [36]。表 5 中,平洋组、新

店子组、井沟子组和大保当组的男性平均身高分别为 164.31cm、164.76cm、165.59cm 和

164.86,均明显低于古中原类型男性居民的平均身高。虽然未能在文献中找到古代鲜卑人

或匈奴人身高水平的证据,但考古遗址人骨标本获得的身高数据,似乎可以作为古代鲜卑

人或匈奴人身高水平的参考。需要指出的是,同为内蒙古和林格尔地区的将军沟组居民却

属于古中原类型,推测该组居民很有可能是赵国为巩固边疆统治,防御匈奴而从中原迁来

的移民。将军沟组男性平均身高为 167.37cm,明显高于古蒙古高原类型的新店子组居民。

辽宋夏金的 300 多年间,古代中国处于政权林立的分裂时期。在这个分裂时代,南北地区

出现的几次大规模民族迁徙浪潮,既有由北向南的迁徙,也有由南向北的迁徙,有国家强

制实行的迁徙,也有自发的人口流动迁徙,大规模的人口迁徙一方面给人民带来流离痛

苦,另一方面也促进了各民族的杂居,加强了民族融合 [22]。在分析郑州汉、唐、宋组居

民人种特征时发现,郑州汉、唐组均与先秦时期的古中原类型居民存在很大的相似性,郑

州宋代组则显示出了更多偏离古中原类型的体质特征;郑州汉、唐组与中原和南方汉民族

的体质特征有更为接近的形态学距离,郑州宋代组相对于郑州汉、唐组显示出更为混合的

体质性状 [17]:145-149。郑州汉、唐、宋组男性居民的平均身高分别为 169.52cm、167.03cm、

164.49cm,身高呈现了下降的趋势,可能与这个历史时期中原地区汉民族与我国其他地区

异族交流、融合有较大的关系。

人类身高水平取决于遗传与环境两个因素,遗传因素决定身高发育的可能性,环境

因素决定身高发育的现实性 [21]。有学者认为,黄河流域史前居民身高有逐渐降低的趋势

是因为农业产生、强化以后,劳动强度增加、功能压力增强导致了一系列人类骨骼机能上

的变化,这些变化直接影响到了人体的身高 [37]。秦汉时期,随着铁犁、牛耕的普遍使用

和水利工程的发展,以小农经济为经营方式的精耕细作传统农业已经定型。唐代中原的农

业生产技术有明显的提高,北方旱地农业广泛实行多种作物的复种制,水稻种植在北方也

得到推广,高产水稻种植面积不断扩大。宋代是农业生产工具重要的发展时期,农业生产

工具不仅多样化,而且制作工艺也有明显提高,踏犁和提水工具龙骨车都大大地提高了农

业生产效率 [22]:193-194,377-378,483-484。农业生产水平的提高,使得秦汉至宋金时期居民逐渐从繁

重低效、高强度的农业生产解放出来,只付出相对较轻的劳力便可获得比前代更多的粮食,

这势必在人类的骨骼机能上产生改变。秦汉时期,农业经济使得黄河中下游地区经济带(关

中平原和黄河中下游地区)成为秦汉时期的经济重心区。隋朝之前,由于中国长期处于不

统一状态,战乱频繁,田地大面积荒芜。隋唐统一后,采取了一系列有利于经济发展的措施,

使盛唐时期成为古代世界经济强国。但安史之乱之后,自古以来北方黄河流域的经济重心

地位逐渐为南方长江流域所取代。辽宋夏金时期,北方经济区(河北、河南、山东、山西、

陕西等地)的农业经济虽然仍占主导地位,农业生产也向集约化经营发展,但因为战事纷

纭,黄河河患害大于利,所以全国的经济重心已经完全实现了南移 [22]:193-194,377-378,483-484。所以,

秦汉至宋金时期,虽然农业生产技术和生产效率大大提高,但战乱和天灾人祸也使得郑州

地区古代居民的生存压力增加,生存压力增加也许是郑州汉、唐、宋组居民平均身高降低

的原因之一。身高至少与两个因素有关联:潜在的生长基因和对身体施加影响的饮食 [15]。

所以,郑州汉代组至宋代组两性身高有下降的趋势,除了可能与这个历史时期中原地区汉

民族与我国其他地区异族交流、融合有关以外,身高的降低也可能是生存压力的增加和饮

食的影响。吴秀杰等 [38] 认为,从新石器时代经过青铜铁器时代到现代,人类的脑颅和面

颅趋向缩小,鼻型趋向狭化,眶型趋向高窄化,颅型趋向圆隆化。脑颅缩小主要发生在从

青铜铁器时代到现代,面颅缩小、狭鼻化及高眶化现象持续地发生在整个全新世时期,有

可能还在继续演化。世界各地人群体质特征相似的演化趋势表明,全新世人群头骨形态特

征的微观演化是受人类进化机制制约的。头骨缩小的原因与气候、环境及人们生活方式的

改变有一定的关系。郑州地区汉唐宋组颅骨在颅宽、颧点间宽、最小额宽及鼻宽的平均数

值上同样存在变小的趋势 [17]: 137,除了人种特征变化的因素外,变窄的脑颅和面颅以及狭

鼻化似乎也符合人类头骨微观演化的现象。所以,郑州汉唐宋两性平均身高呈现下降的趋

势,也不排除人类身高存在微观演化的可能。

5 结 论

通过上述对郑州汉、唐、宋组男、女两性居民的身高推算和身高性二形性的比较分析,

我们大致可以得出以下结论:

1) 通过黄种人身高推算公式,得出郑州汉、唐、宋组居民的两性身高,其中,

郑州汉代组男性平均身高为 169.52cm,变异范围是 160.70-177.97cm,女性平均身高为

159.11cm,变异范围是 146.38-170.46cm;郑州唐代组男性平均身高为 167.03cm,变异范围

是 162.40-173.40cm,女性平均身高为 158.39cm,变异范围是 149.39-170.81cm;郑州宋代

组男性平均身高为 164.49cm,变异范围是 154.04-173.88cm,女性平均身高为 156.17cm,

变异范围是 148.94-164.80cm。对郑州汉、唐、宋组两性的平均身高进行的独立样本 T 检验

显示,汉、唐、宋两性平均身高均为男性大于女性,两性身高差别均有极显著性意义;两

性身高随着时代的发展大致呈下降的趋势,但身高的时代差异均不存在显著性意义。

2) 与我国不同时代各组居民进行比较,分析郑州汉、唐、宋组男女两性居民的平均

身高随着时代的发展呈现下降趋势的原因,认为,可能除了与这个历史时期中原地区汉民

族与我国其他地区异族交流、融合有关以外,居民生存压力的增加、饮食的影响也是不容

忽视的环境因素,同时,也不能排除人类两性身高微观演化的可能。

3) 对郑州汉、唐、宋组两性身高的性二形性指数进行分析,均处于 5%-10% 中的较

低水平,也许反映了郑州地区的女性在维持基本生活的花费上与男性的差别不大。郑州地

区身高的性二形性水平低于同时代的其他地区,也许可以初步认为该地区两性的不平等现

象小于同时代的其他地区。

http://www.ivpp.cas.cn/cbw/rlxxb/xbwzxz ... 540588.pdf

郑州地区汉唐宋成年居民的身高研究

孙 蕾 1

,朱 泓 2

1. 河南省文物考古研究院,河南 郑州 450000;2. 吉林大学边疆考古研究中心,吉林 长春 130012

摘 要:本文对郑州地区荥阳薛村遗址和新郑多处遗址汉唐宋墓葬成年人骨标本(汉代 55 例,唐代 22

例,宋代 39 例)的肢骨进行了观察和测量,依据陈世贤和张继宗的黄种人身高推算公式,分别以肱骨、

股骨和胫骨的最大长推算出三个时期两性的平均身高;汉、唐、宋男性的平均身高分别为 169.52cm、

167.03cm 和 164.49cm,女性的平均身高分别为 159.11cm, 158.39cm 和 156.17cm。对两性平均身高进行

的独立样本 T 检验显示,汉、唐、宋两性平均身高均为男性大于女性,两性身高存在显著性差异;两性

身高随着时代的发展大致呈下降的趋势,但身高的时代差异均不存在显著性意义。郑州汉唐宋两性身高

呈现出的下降趋势,应该与这个历史时期中原地区汉民族与我国其他地区异族交流、融合有关,也可能

是因为居民生存压力的增加和饮食的影响,也不排除人类身高微观演化的可能。较低的身高性二形性水

平也许意味着郑州地区汉唐宋时期的两性不平等现象小于同时代的其他地区。本文的研究结论为了解郑

州地区汉唐宋居民两性的健康发育等体质状况提供了有意义的参考。

人的身高是由自身的多基因因素和所处的环境因素共同决定的复杂性状,这两种因

素相互作用,共同影响着人的生长 [1]。身高的变化不仅体现了体质特征的变换,而且蕴含

了食物结构、疾病现象以及功能压力等方面的信息。这些信息不仅反映人类健康状况的变

化,也反映经济模式甚至生活风俗等的变化,对于全面研究古代人群具有重要的作用 [2]。

孙关龙 [3] 认为中国成年男女身高的差异处于 11cm 上下,这一差异早在新石器时代以前就

已经存在。尚虹[4]也提出现代中国人身高的南北差异早在新石器时代就已经出现。张振标[5]

在总结我国境内从化石人类到新石器时代人类身高变化时发现,北部地区山顶洞人的身高

比南部地区的柳江人高,黄河中下游地区的新石器时代居民男性身高均值也明显高于南部

地区的河宕、昙石山和河姆渡男性居民平均身高。原海兵 [6] 在总结我国北方从新石器时

代到现代人群身高值时发现人类的身高整体上有增高的趋势。

为了进一步明确郑州汉、唐、宋组居民的发育状况和相对身高水平,本文选择了先

秦时期分别属于古中原类型、古西北类型、古蒙古高原类型、古东北类型和古华北类型[19]:348

的北方 5 种体质类型的 13 组古代居民,汉代以后分别属于汉民族、羌系民族、北方游牧

民族的 4 组古代居民及 1 组近代北方汉族和 1 组北方现代居民作为对比组 ( 表 8),与郑州

汉、唐、宋组进行比较,并尝试探讨郑州地区汉唐宋两性居民身高呈现下降趋势的原因。

为了增强各对比组间身高均值的可比性,均采用以黄种人推算身高公式所计算的各对比组

居民身高均值。

身高发育是由遗传因素和环境因素共同决定的,其中受遗传因素的影响更大,达

80%[20]。中国现代汉族沿海省份比内陆省区高,东北地区“南高北矮”、全国范围内环渤

海地区青年身高最高,贵州省最矮的身高水平分布状况,与汉民族形成和发展的历史不无

关系。中国早期南北方部落之间的战争与融合,北方、南方少数民族的融入,汉民族向周

边地区的迁徙,可能形成了现在北方汉人高大、南方汉人矮小的局面 [21]。东汉末年至唐

宋时期,在长城以内及黄河流域的广大中原地区,出现了多次北方各族人民大混杂的局

面 [22]。文献记载和研究表明,两汉时期中国境内北部和西北部地区是匈奴及其他少数民

族的主要安置地。汉廷将北部八郡(即今内蒙古中南部、陕西北部、山西西北部、甘肃东

部地区)划归为南匈奴牧畜之地。因北匈奴和鲜卑等少数民族的侵扰,南匈奴单于先后建

王庭于五原西部塞、云中、西河美稷、西河离石等地,随行当带有大量的南匈奴人 [23]。

汉晋时期,中原文化进入青海地区的氐羌部族中间,在青海地区不仅有两种文化的融合,

更有来自中原地区的汉人与当地氐羌部族的融合,汉人的血统融入到了青海地区的主体羌

系民族中;汉晋时期中原地区的统治者除了将汉人迁入青海河湟地区外,也将羌人迁往内

地 [24]。表 8 中,古中原类型的先秦居民,男性平均身高均在 165cm 以上,7 个对比组的

男性身高均值为 168.16cm,上孙家寨卡约组居民属于我国西北地区的土著,其男性平均

身高为 162.05cm,似乎与“东高西低”的现代中国居民身高分布状况相符合 [25]。磨沟组

虽然仍属于古西北类型居民,但其地理位置处于中原地区与少数民族地区的交接地域,是

农业文化与游牧文化的结合部,磨沟组男性居民平均身高为 166.28cm,接近于中原地区

的古中原类型居民男性平均身高。虽然作为汉晋西北羌系民族的上孙家寨汉代组和陶家

寨组,主要延续了古西北类型的人种特征,但主要因汉晋以来西北与中原民族的相互迁

徙,其颅骨反映出与中原地区的古代汉族更接近的形态学距离,此时,其男性身高均值分

别为 166.30cm 和 170.11cm,不考虑其他因素的影响,遗传基因可能是身高上升的主要原

因。可能为拓跋鲜卑及其先世的平洋组与东汉时期的完工组存在最为密切的亲缘关系,而

完工组的身份可能为拓跋鲜卑或匈奴;井沟子组和新店子组都属于东周时期南下至中国北

方长城地带的牧人,到战国晚期很可能最终加入到匈奴联盟中;大保当组来自于陕西神木

大保当汉代墓地,这些墓虽为汉代砖室墓,但出有与游牧生活相关的画像石,大保当组颅

骨多显示出与北亚蒙古人种更为接近的特征,所以大保当城内的居民应该是西汉晚期以来

降汉的匈奴人,到东汉初年南匈奴内附时又混入了部分南匈奴 [36]。表 5 中,平洋组、新

店子组、井沟子组和大保当组的男性平均身高分别为 164.31cm、164.76cm、165.59cm 和

164.86,均明显低于古中原类型男性居民的平均身高。虽然未能在文献中找到古代鲜卑人

或匈奴人身高水平的证据,但考古遗址人骨标本获得的身高数据,似乎可以作为古代鲜卑

人或匈奴人身高水平的参考。需要指出的是,同为内蒙古和林格尔地区的将军沟组居民却

属于古中原类型,推测该组居民很有可能是赵国为巩固边疆统治,防御匈奴而从中原迁来

的移民。将军沟组男性平均身高为 167.37cm,明显高于古蒙古高原类型的新店子组居民。

辽宋夏金的 300 多年间,古代中国处于政权林立的分裂时期。在这个分裂时代,南北地区

出现的几次大规模民族迁徙浪潮,既有由北向南的迁徙,也有由南向北的迁徙,有国家强

制实行的迁徙,也有自发的人口流动迁徙,大规模的人口迁徙一方面给人民带来流离痛

苦,另一方面也促进了各民族的杂居,加强了民族融合 [22]。在分析郑州汉、唐、宋组居

民人种特征时发现,郑州汉、唐组均与先秦时期的古中原类型居民存在很大的相似性,郑

州宋代组则显示出了更多偏离古中原类型的体质特征;郑州汉、唐组与中原和南方汉民族

的体质特征有更为接近的形态学距离,郑州宋代组相对于郑州汉、唐组显示出更为混合的

体质性状 [17]:145-149。郑州汉、唐、宋组男性居民的平均身高分别为 169.52cm、167.03cm、

164.49cm,身高呈现了下降的趋势,可能与这个历史时期中原地区汉民族与我国其他地区

异族交流、融合有较大的关系。

人类身高水平取决于遗传与环境两个因素,遗传因素决定身高发育的可能性,环境

因素决定身高发育的现实性 [21]。有学者认为,黄河流域史前居民身高有逐渐降低的趋势

是因为农业产生、强化以后,劳动强度增加、功能压力增强导致了一系列人类骨骼机能上

的变化,这些变化直接影响到了人体的身高 [37]。秦汉时期,随着铁犁、牛耕的普遍使用

和水利工程的发展,以小农经济为经营方式的精耕细作传统农业已经定型。唐代中原的农

业生产技术有明显的提高,北方旱地农业广泛实行多种作物的复种制,水稻种植在北方也

得到推广,高产水稻种植面积不断扩大。宋代是农业生产工具重要的发展时期,农业生产

工具不仅多样化,而且制作工艺也有明显提高,踏犁和提水工具龙骨车都大大地提高了农

业生产效率 [22]:193-194,377-378,483-484。农业生产水平的提高,使得秦汉至宋金时期居民逐渐从繁

重低效、高强度的农业生产解放出来,只付出相对较轻的劳力便可获得比前代更多的粮食,

这势必在人类的骨骼机能上产生改变。秦汉时期,农业经济使得黄河中下游地区经济带(关

中平原和黄河中下游地区)成为秦汉时期的经济重心区。隋朝之前,由于中国长期处于不

统一状态,战乱频繁,田地大面积荒芜。隋唐统一后,采取了一系列有利于经济发展的措施,

使盛唐时期成为古代世界经济强国。但安史之乱之后,自古以来北方黄河流域的经济重心

地位逐渐为南方长江流域所取代。辽宋夏金时期,北方经济区(河北、河南、山东、山西、

陕西等地)的农业经济虽然仍占主导地位,农业生产也向集约化经营发展,但因为战事纷

纭,黄河河患害大于利,所以全国的经济重心已经完全实现了南移 [22]:193-194,377-378,483-484。所以,

秦汉至宋金时期,虽然农业生产技术和生产效率大大提高,但战乱和天灾人祸也使得郑州

地区古代居民的生存压力增加,生存压力增加也许是郑州汉、唐、宋组居民平均身高降低

的原因之一。身高至少与两个因素有关联:潜在的生长基因和对身体施加影响的饮食 [15]。

所以,郑州汉代组至宋代组两性身高有下降的趋势,除了可能与这个历史时期中原地区汉

民族与我国其他地区异族交流、融合有关以外,身高的降低也可能是生存压力的增加和饮

食的影响。吴秀杰等 [38] 认为,从新石器时代经过青铜铁器时代到现代,人类的脑颅和面

颅趋向缩小,鼻型趋向狭化,眶型趋向高窄化,颅型趋向圆隆化。脑颅缩小主要发生在从

青铜铁器时代到现代,面颅缩小、狭鼻化及高眶化现象持续地发生在整个全新世时期,有

可能还在继续演化。世界各地人群体质特征相似的演化趋势表明,全新世人群头骨形态特

征的微观演化是受人类进化机制制约的。头骨缩小的原因与气候、环境及人们生活方式的

改变有一定的关系。郑州地区汉唐宋组颅骨在颅宽、颧点间宽、最小额宽及鼻宽的平均数

值上同样存在变小的趋势 [17]: 137,除了人种特征变化的因素外,变窄的脑颅和面颅以及狭

鼻化似乎也符合人类头骨微观演化的现象。所以,郑州汉唐宋两性平均身高呈现下降的趋

势,也不排除人类身高存在微观演化的可能。

5 结 论

通过上述对郑州汉、唐、宋组男、女两性居民的身高推算和身高性二形性的比较分析,

我们大致可以得出以下结论:

1) 通过黄种人身高推算公式,得出郑州汉、唐、宋组居民的两性身高,其中,

郑州汉代组男性平均身高为 169.52cm,变异范围是 160.70-177.97cm,女性平均身高为

159.11cm,变异范围是 146.38-170.46cm;郑州唐代组男性平均身高为 167.03cm,变异范围

是 162.40-173.40cm,女性平均身高为 158.39cm,变异范围是 149.39-170.81cm;郑州宋代

组男性平均身高为 164.49cm,变异范围是 154.04-173.88cm,女性平均身高为 156.17cm,

变异范围是 148.94-164.80cm。对郑州汉、唐、宋组两性的平均身高进行的独立样本 T 检验

显示,汉、唐、宋两性平均身高均为男性大于女性,两性身高差别均有极显著性意义;两

性身高随着时代的发展大致呈下降的趋势,但身高的时代差异均不存在显著性意义。

2) 与我国不同时代各组居民进行比较,分析郑州汉、唐、宋组男女两性居民的平均

身高随着时代的发展呈现下降趋势的原因,认为,可能除了与这个历史时期中原地区汉民

族与我国其他地区异族交流、融合有关以外,居民生存压力的增加、饮食的影响也是不容

忽视的环境因素,同时,也不能排除人类两性身高微观演化的可能。

3) 对郑州汉、唐、宋组两性身高的性二形性指数进行分析,均处于 5%-10% 中的较

低水平,也许反映了郑州地区的女性在维持基本生活的花费上与男性的差别不大。郑州地

区身高的性二形性水平低于同时代的其他地区,也许可以初步认为该地区两性的不平等现

象小于同时代的其他地区。

http://www.ivpp.cas.cn/cbw/rlxxb/xbwzxz ... 540588.pdf

-

meiyoumajia(没有马甲)楼主

- 论坛元老

- 帖子互动: 56

- 帖子: 17351

- 注册时间: 2022年 7月 22日 15:16

- 来自: 宇宙

#4 Re: 1985—2019年新疆维吾尔族7~18岁中小学生身高生长趋势及不平衡性分析

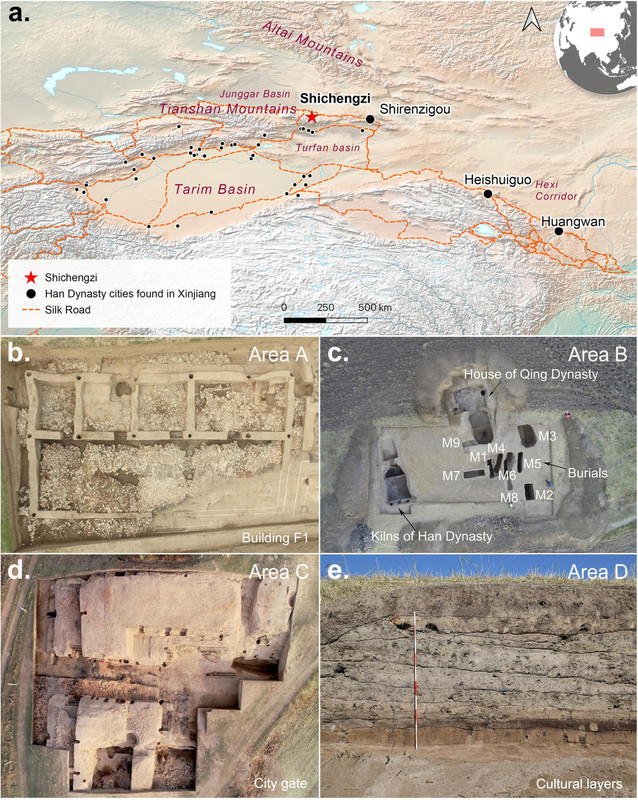

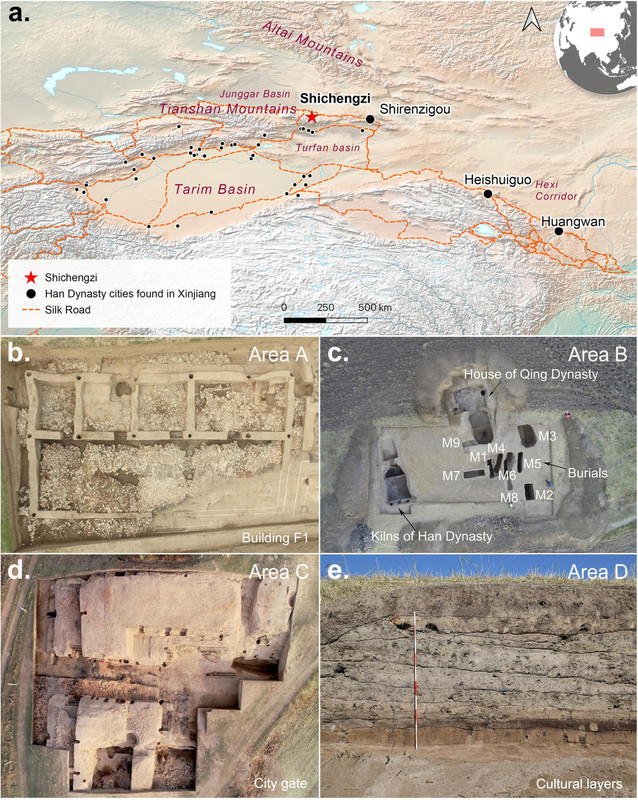

在北边紧邻吐鲁番

2000+/-年前

更多吃粮的人接近现代汉人

更多吃肉的人接近现代蒙古人

https://www.frontiersin.org/articles/10 ... 32004/full

Multidisciplinary lines of evidence reveal East/Northeast Asian origins of agriculturalist/pastoralist residents at a Han dynasty military outpost in ancient Xinjiang

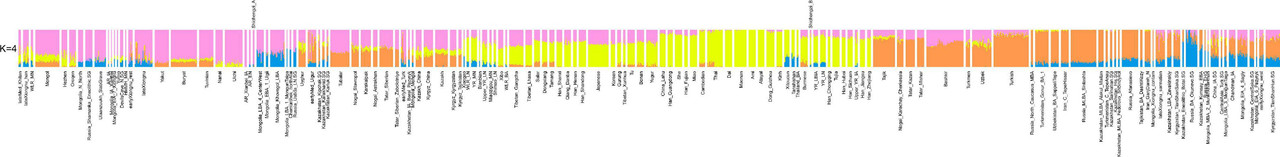

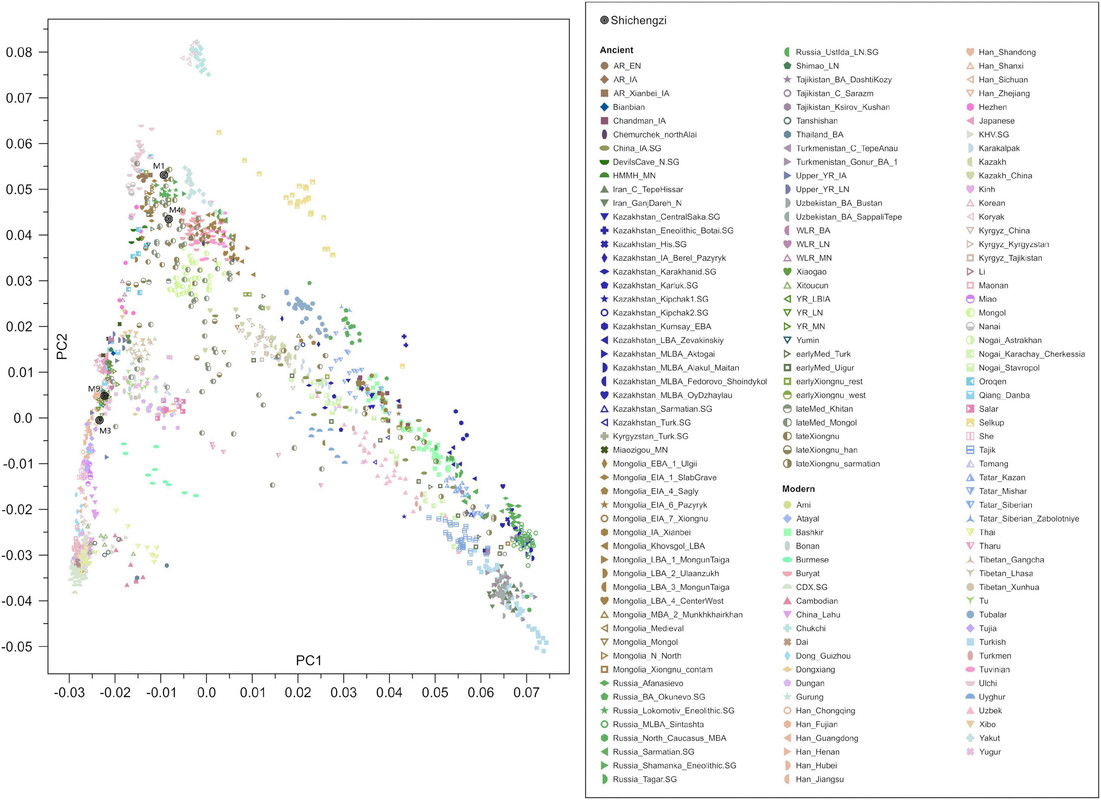

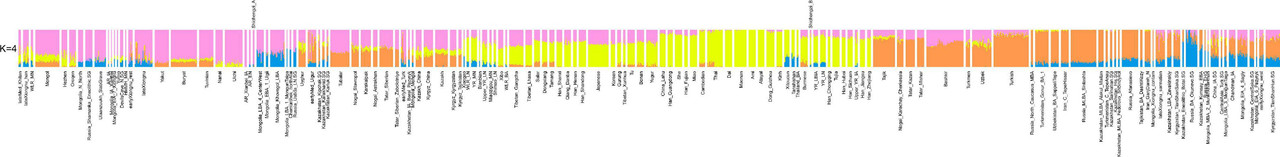

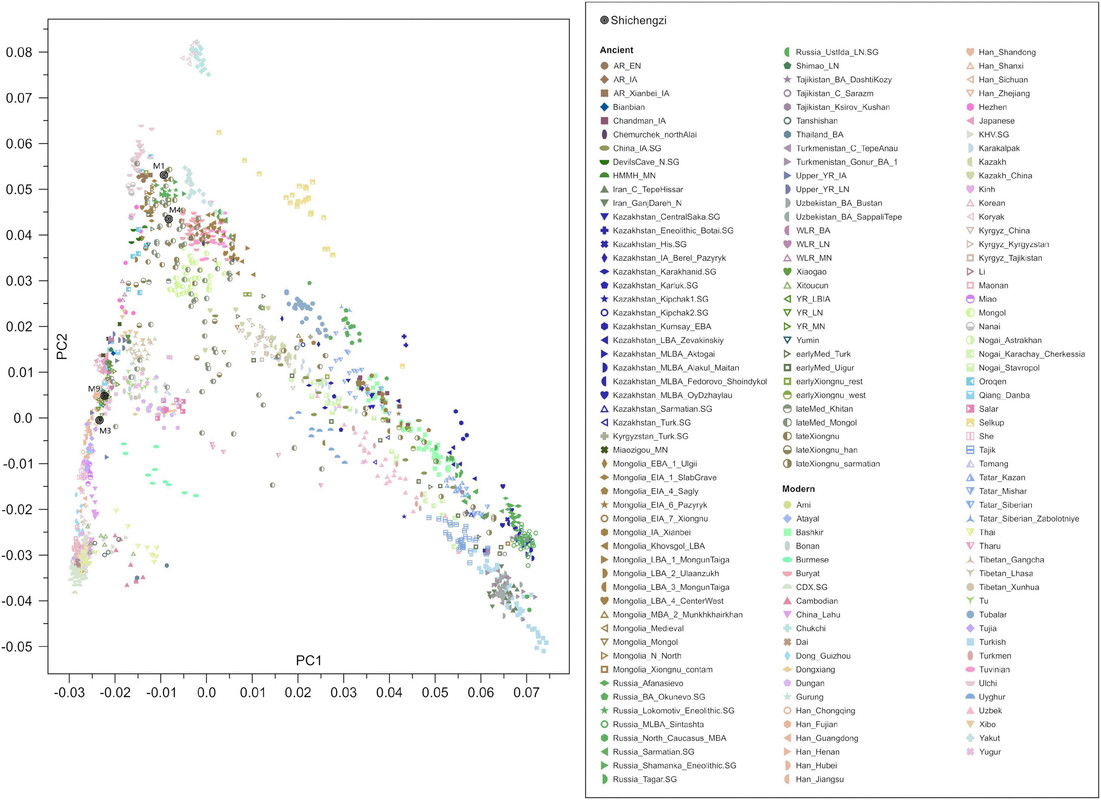

Han/non-Han interactions were engrained among the border regions of ancient Imperial China. Yet, little is known about either the genetic origins or the lifeways of these border peoples. Our study applies tools from ancient deoxyribonucleic acid (DNA) and stable isotope analysis to the study of a Han dynasty population at the Shichengzi site in modern-day Xinjiang. Isotopic analysis (δ13C and δ15N) of human (n = 8), animal (n = 26), and crop remains (n = 23) from Shichengzi indicated that dietary patterns among site inhabitants could be split among agro-pastoral and agricultural groups based on differences in the collagen 15N ratios. DNA analysis divided the four Shichengzi samples into two groups, with one group primarily harboring the ancient Northeast Asian (ANA) related ancestry, while the other showed a dominant Late Neolithic Yellow River (YR_LN) related ancestry. Both ancient DNA and stable isotope evidence point to the Northeast Asian origins of pastoralists and East Asian origins of Han agriculturalists, who, nonetheless, shared a single burial space at Shichengzi. This study thus provides clear evidence for the multiple origins and identities of populations across the porous border represented by the Han Empire and surrounding regions and proposes a new model for the interpretation of border culture in early Imperial China.

2000+/-年前

更多吃粮的人接近现代汉人

更多吃肉的人接近现代蒙古人

https://www.frontiersin.org/articles/10 ... 32004/full

Multidisciplinary lines of evidence reveal East/Northeast Asian origins of agriculturalist/pastoralist residents at a Han dynasty military outpost in ancient Xinjiang

Han/non-Han interactions were engrained among the border regions of ancient Imperial China. Yet, little is known about either the genetic origins or the lifeways of these border peoples. Our study applies tools from ancient deoxyribonucleic acid (DNA) and stable isotope analysis to the study of a Han dynasty population at the Shichengzi site in modern-day Xinjiang. Isotopic analysis (δ13C and δ15N) of human (n = 8), animal (n = 26), and crop remains (n = 23) from Shichengzi indicated that dietary patterns among site inhabitants could be split among agro-pastoral and agricultural groups based on differences in the collagen 15N ratios. DNA analysis divided the four Shichengzi samples into two groups, with one group primarily harboring the ancient Northeast Asian (ANA) related ancestry, while the other showed a dominant Late Neolithic Yellow River (YR_LN) related ancestry. Both ancient DNA and stable isotope evidence point to the Northeast Asian origins of pastoralists and East Asian origins of Han agriculturalists, who, nonetheless, shared a single burial space at Shichengzi. This study thus provides clear evidence for the multiple origins and identities of populations across the porous border represented by the Han Empire and surrounding regions and proposes a new model for the interpretation of border culture in early Imperial China.