许多人怀揣着一夜暴富的梦想,这或许与人性中某种缺陷有关。他们愿意为金钱而舍弃一切,甚至包括最亲密的关系。这种牺牲个人价值的倾向往往占据主导地位,受制于个人所处的环境和时代背景。

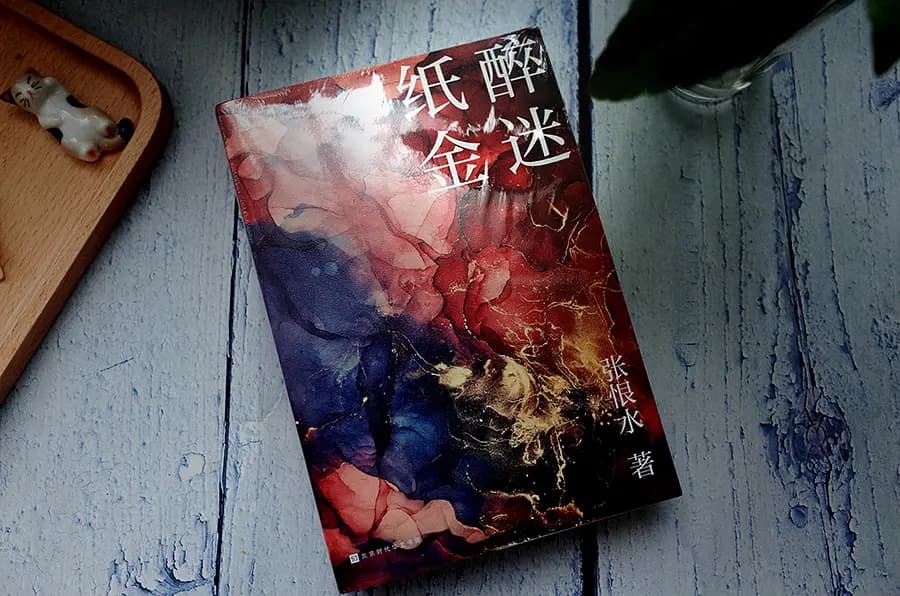

张恨水先生的《纸醉金迷》与他之前的鸳鸯蝴蝶般的言情小说不同,转而揭示了社会的弊病。书名选用得十分贴切,故事主线围绕着一群沉迷于金钱的“金迷”们展开。

特别是在抗战时期的重庆,人们似乎迷失于最后的繁荣景象中。他们沉浸于这个充满虚幻的城市,对战争残酷的现实毫不在意,也不思考未来的走向。这些人仿佛被隔绝的环境所左右,只选择沉浸在虚幻的世界里。乱世藏金,官方和黑市的黄金价格相差悬殊,政府为了回笼法币,发行黄金储蓄券,价格是黑市价格的一半,但半年之后才能兑现。无论是投机商人还是普通民众,都能算计出其中的利润。

不论是官员、商人、学生还是工人,甚至是社会底层的人,都受到这种虚幻社会现象的影响。他们追求财富的过程充满了一厢情愿,盲目地追逐着不切实际的黄金梦。书中有一段描写,魏端本出狱后带着两个孩子摆摊度日,他对着李步祥说:“不是我吃不到葡萄,我就说葡萄是酸的。除非那些富户豪门,他要利用大家抢购黄金,好得一笔更大的油水。不然的话,大鱼吃小鱼,他们在不久的将来,一定要把这些作黄金的人吃下去。纵然不吃下去,他也会在每人身上咬一口。” 换言之,这就是割韭菜。资本家的算计胜过你。故事最终以金迷们在抗战胜利的那一天全部破产告终。

另一个主要角色,田佩芝,则因为一种特殊的“爱好”毁掉了自己的未来,却没有任何反省。田佩芝从一个有知识的高中女学生逐渐沦为赌徒,所有这一切似乎都是为她量身定制的。她从未试图控制自己的欲望,即使以牺牲家庭为代价。对她而言,追求物质享受、财富和快感似乎比一切都更为重要。赌博让人上瘾,偷窃行为也接连不断。她似乎被一种虚幻的幻觉所驱使,最终走向了出卖灵魂和肉体的绝境。故事的结局是,田佩芝继续沉迷赌博,每当输光了钱就以身体还债。而魏端本则凭着辛勤工作积攒了一笔钱,在抗战胜利后带着两个孩子回到南京。我不禁好奇,一旦他回到南京,是否会寻找他的原配夫人(沦陷夫人)呢?

在一个浮躁、甚至黑暗的时代,人们唯一的目标就是求得生存,并且过得更好一些。然而,他们似乎没有其他选择,只能随波逐流,留下一地的破碎和残酷。

古今对比,现代人并没有比抗战时期的人进步多少。在当今社会,人们对股市和基金的投资疯狂追逐, 大妈们也为了抢购Costco金条表现得异常疯狂。《纸醉金迷》比起张恨水之前的爱情小说更为深刻。故事中呈现了丰富的百态人生,描绘了种种魍魉鬼魅,文笔也十分出色,是一部精彩的佳作。然而,电视剧《纸醉金迷》却被改得面目全非,我也不打算逐一对比,留给你们自行品味吧。

我又看完了一本挺厚的书了,下一本该看啥呢。

你看了好几本张恨水哦,因为他的文字好?

下一本看个女作家吧